Heike Kielstein在黑尔-威滕堡马丁路德大学教授学生心脏的结构。信贷:≠≠dpa除

采访进行到一半时,分子细胞生物学家安妮·伍德克(Anne Wuttke)退到一间空房间里。她5个月大的儿子托比亚斯很饿,所以这位刚入行的科学家背对着玻璃墙给儿子喂奶。她的面试官——来自德国德累斯顿马克斯·普朗克分子细胞生物学和遗传学研究所的科学家们——不得不等待,她正在那里申请博士后研究员的职位。她说:“这是我的第二个孩子,所以我对控制局面和在他们面前做这件事更放松。”

带着一个5个月大的婴儿从瑞典乌普萨拉大学的博士实验室来到德累斯顿并不容易,但伍德克说这是正确的选择。“在某种程度上,这是对我未来雇主的一次考验。我说:‘我能处理好平衡工作和母亲的挑战,但你呢?’”

自然职业指南:德国

伍德克今年34岁,是三个孩子的母亲。2014年7月,她获得了该研究所的博士后奖学金。她的实验室离她两岁和五岁孩子的日托中心和她八岁孩子的幼儿学校很近。骑车几分钟就到她家了。

四年后,多亏了伍德克,求职者和员工可以在研究所的家庭活动室里哺乳和照顾孩子。2018年,她获得了“科学女性奖”,这是由L 'Oreál德国、联合国教育、科学及文化组织德国委员会和克里斯蒂安Nüsslein-Volhard基金会每年颁发给有孩子的杰出德国女科学家的三个奖项之一。2万欧元(合2.3万美元)的奖金,其中一半被指定用于帮助工作中有年幼孩子的母亲的项目,帮助支付了家庭活动室的扩建费用。该奖设立于2006年,是该国推动实现科学领域性别平等的结果,并受到了每年为科学领域女性颁发的国际奖项的启发。

困在过去

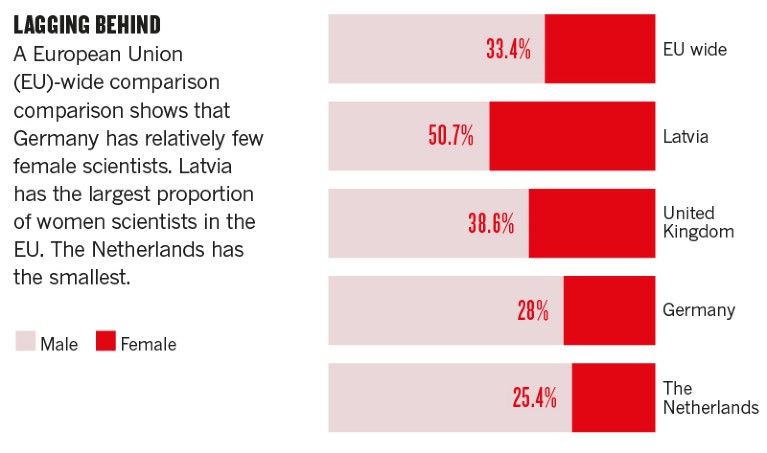

尽管德国是世界上最发达的国家之一——德国拥有欧盟(EU)最大的经济体和世界第四大国内生产总值(gdp)——但在给予女性在科学领域的平等机会方面,该国表现不佳(参见“落后”)。

资料来源:欧盟统计局

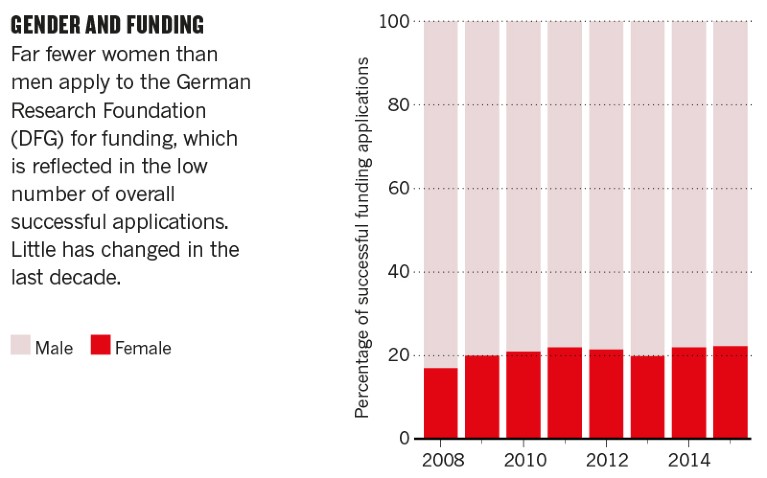

2015年,在非学术研究机构中,35.4%的科研人员是女性——这是欧盟第二低的数字(只有法国的女性比例更低,为35%)。德国研究基金会(DFG)在2017年花费了32亿欧元的赠款资金,也指出了低代表性。妇女在向国家发展基金申请第三方资助的个人申请中所占比例为自然科学领域的16%;工程专业的比例为10%(见“性别与资金”)。

来源:脱硫

历史学家尤塔·达尔霍夫(Jutta Dalhoff)说,在德国,女性在科学领导岗位上代表性不足的一个原因是性别角色仍然非常传统。她的整个职业生涯都在关注性别歧视问题,自2006年以来一直领导德国科隆的geesis莱布尼茨社会科学研究所卓越女性与科学中心。她说:“女性作为母亲呆在家里照顾孩子的观念在德国社会根深蒂固。”

她说,在很多方面,今天德国女性的形象仍然是由过去几代人明确的性别角色定义的,包括要求女性专注于家庭、孩子和家庭的国家社会党人。但达尔霍夫强调,决策者中的性别偏见仍然是德国女性受到对待的关键因素。

当东德被共产党统治时,强调男女机会平等,女性开始进入传统上属于男性的职业。尽管很少有人能进入领导岗位,但那个时代最杰出的女性之一是德国总理安格拉•默克尔(Angela Merkel),她在东德长大,获得了量子化学博士学位“在967名男性的带领下,认识一下拥有600年历史的莱比锡大学的第一位女校长”).

在967名男性的带领下,来认识一下拥有600年历史的莱比锡大学的首位女性校长

德国联邦宪法保障妇女享有平等权利,并赋予国家促进平等和消除性别障碍的责任。然而,联邦教育和研究部(BMBF)的一位发言人说自然“科学检查发现,该领域的结构性障碍对女性科学事业产生了负面影响。”根据许多女科学家的说法,这些障碍可能包括缺乏托儿设施,直接的性别歧视和偏爱男性的上级的歧视。

解决问题

为了解决这一问题,政府和私人组织发起了广泛的倡议,以培养女性人才,并试图使她们与男性处于平等的地位,针对从女学生到女大学教授的所有年龄段。例如,’Komm, mach MINT是一个由科学、技术、工程和数学领域的女性组成的全国性网络,致力于提高人们对科学职业的意识,并鼓励女学生选择STEM领域。科技巨头谷歌的女性技术制造者奖学金项目等奖金和津贴鼓励女性成为计算机科学领域的榜样。女学生有资格获得助学金,例如为学习工程学的女学生提供的亨利·福特助学金。在全国范围内的“女生日”期间,STEM公司、研究机构和大学给女学生提供了了解STEM职业的机会。自2016年以来,德国的上市公司被要求在董事会中达到30%的女性比例。

解剖学家Heike Kielstein在Halle (Saale)的大学医院研究肥胖和自然杀伤细胞(一种免疫细胞),她说她亲眼看到,在让年轻母亲在家批阅论文等问题上,灵活性是多么的小。基尔斯坦自己有两个十几岁的儿子和两个十几岁的继子。“如果我觉得一名科学家因为是女性而受到歧视,我会说出来,”她说。

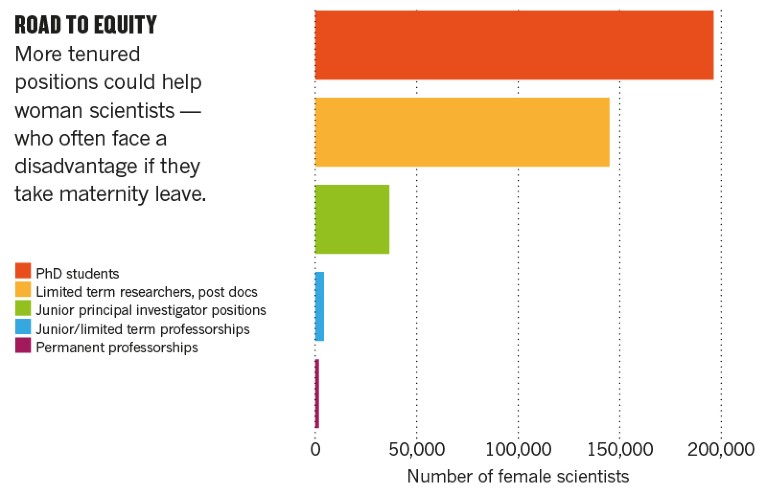

解决结构性不平等的一个解决方案是实施级联模式,也被称为渗漏管道,在这种模式下,男女比例应在双方职业晋升时保持不变。但这还远远没有实现:2017年,50.8%的大学生是女性,而只有24.1%的全职教授是女性。

积极的歧视

的Professorinnenprogramm是由德国联邦教育部发起的一项倡议,旨在支持从科学到艺术等所有高等教育学科的女教授。该计划于2008年启动,向承诺致力于改善性别平等的大学提供了超过3亿欧元的资金。为了获得资格,一所大学必须提交一份计划中的性别平等倡议的提案,包括更好的托儿设施和指导计划。如果提案被接受,联邦和省政府将资助一个或多个教授职位的薪水。条件是:受资助的教授职位必须聘用女性,腾出的预算必须用于将性别平等倡议付诸行动。

德国联邦教育部表示,该项目帮助所有领域的女教授比例从2006年的15.2%提高到2016年的23.4%。2008年至2018年,超过500个教授职位授予了女性。德国联邦教育局的一位发言人表示,这对大学积极倡导性别平等是一种慷慨的激励。“此外,该项目有助于改变科学家和大学文化,促进彼此之间无性别歧视的互动。”

该项目的第三阶段将从2018年持续到2022年,预算为2亿欧元,每位女性教授每年最多可获得16.5万欧元的资助。

Dalhoff,他的小组评估了最后Professorinnenprogramm他指出,与其他支持项目相比,该倡议的规模小得不成比例。“它的影响相对较小,”她说,并指出数以万计的教授职位中只有几百个并不算多。“但它要花很多钱,所以你不应该大声说出来。如果没有它,我们会更落后。”

她说,消除结构性不平等的关键在于在所有公共资助的科学机构和项目中实施基于级联模型的具有约束力的目标配额——对那些没有实现目标的人产生影响。

科学中的性别歧视

在科学界,关于性别歧视和性侵犯的讨论越来越多地引发了强烈反应。2015年,英国生物学家、诺贝尔奖得主蒂姆·亨特(Tim Hunt)因说女科学家分散男同事的工作注意力,而且容易哭泣而被解雇,这在德国引发了激烈的争论。有影响力的周刊杂志《明镜周刊》发起了一项在线调查,询问读者他是否应该被撤职。大约有23600人(超过90%)表示不同意。

为本专题采访的科学家们也给出了歧视的例子:一位男教授不明白为什么他的同事宁愿看她儿子的第一场长笛音乐会,也不愿参加年度圣诞晚会;饮水机旁猜测一位博士生的怀孕是否是意外,因为怀孕会妨碍她的工作;女上司的建议:永远不要告诉任何人要生孩子的计划。

为什么终身职位很重要

许多受访者表示,最有可能产生最大影响的计划可能根本不是为女性量身定制的(参见“通往平等之路”)。2017年,德国政府资助了首个终身职位,由一所大学与科学家签订几年的合同,在合同结束时经过积极评估后,科学家将晋升为教授。

资料来源:联邦教育和研究部

这种制度在美国很常见,但从历史上看,在德国,获得一份长期合同的途径往往包括在不同城市、甚至不同国家的不同大学签订多个短期合同。2017年,BMBF的研究发现,93%的博士生、助理、博士后研究人员和非教授科研人员的合同是有限的,约一半的合同持续时间不到一年。

耶拿大学的理论化学家Stefanie Gräfe说:“这是一个不人道的系统——对女性和男性都是如此。”Stefanie Gräfe的研究重点是超短激光脉冲及其对原子和分子的影响。她补充说,短期合同创造了一个竞争异常激烈、压力巨大的环境。德国劳动法规定,在有限的雇佣合同中,任何人的工作时间不得超过12年,这意味着科学家必须在此之前获得完整的终身职位,否则就必须离开大学的研究领域。任何职业中断,比如产假,都被视为一个巨大的挫折。

马克斯·普朗克学会正在创建终身职位,这些职位将导致一份永久合同,其中至多有10个职位将只向女性科学家开放。伍德克说,这样的终身职位跟踪系统将大大提高职业和家庭的兼容性。伍德克说,在更新后的终身职位追踪制度下,她可以领导一个研究小组五年左右,然后,在正面评估之后,她的职位将变成教授职位。他说:“现在判断这是否可行还为时过早,但如果行不通,我将不得不寻找其他选择。私营部门的选择,”她说。

在目前的制度下,她可能还需要搬家两到三次,她的家人才能永久定居下来——如果她足够幸运,能获得教授职位的话。

“我真的想留在科学领域。但它必须与我的家庭相容,”她说。“如果科学失去了作为科学家的我,那就太遗憾了。但对于我的家庭来说,失去我这个母亲,这不是一个选择。”

就业指南:德国

就业指南:德国 介绍德国研究领域的复杂性

介绍德国研究领域的复杂性 德国是如何在将研究成果转化为商业应用方面取得成功的

德国是如何在将研究成果转化为商业应用方面取得成功的 有10个理由让我去德国做研究员

有10个理由让我去德国做研究员 德国科学家发现首个杂交古人类

德国科学家发现首个杂交古人类 开始新生活的科学

开始新生活的科学 英国化学家在德国对抗仇外情绪

英国化学家在德国对抗仇外情绪 作为可持续发展和可再生能源的先驱,德国面临着自己的未来

作为可持续发展和可再生能源的先驱,德国面临着自己的未来 太阳能的第二次到来

太阳能的第二次到来 德国和世界其他国家之间的十项研究合作

德国和世界其他国家之间的十项研究合作 在967名男性的带领下,来认识一下拥有600年历史的莱比锡大学的首位女性校长

在967名男性的带领下,来认识一下拥有600年历史的莱比锡大学的首位女性校长 德国对初创企业的态度正在发生深刻的变化

德国对初创企业的态度正在发生深刻的变化 不再有职业上的烦恼

不再有职业上的烦恼