公共卫生研究员Tara Kirk Sell(中)在媒体上谈论COVID-19后遭遇了网络和电子邮件攻击。资料来源:美国众议院科学、空间和技术委员会

2020年9月,传染病医生克鲁蒂卡·库帕里(Krutika Kuppalli)在新工作上还不到一周,就有人打电话到她家里,威胁要杀了她。

库帕里刚刚从加州搬到查尔斯顿的南卡罗来纳医科大学,在就新冠肺炎接受了高调的媒体采访后,几个月来她一直在应对网络辱骂,最近她还就如何在大流行期间安全举行选举向美国国会委员会作证。但那通电话是可怕的升级。“这让我非常焦虑、紧张和不安,”目前在瑞士日内瓦世界卫生组织工作的Kuppalli说。

她报了警,但没听说他们采取了什么行动。威胁的电子邮件、电话和网上评论还在继续。在接到第二次死亡威胁电话后拜访库帕里的警官建议她应该给自己买把枪。

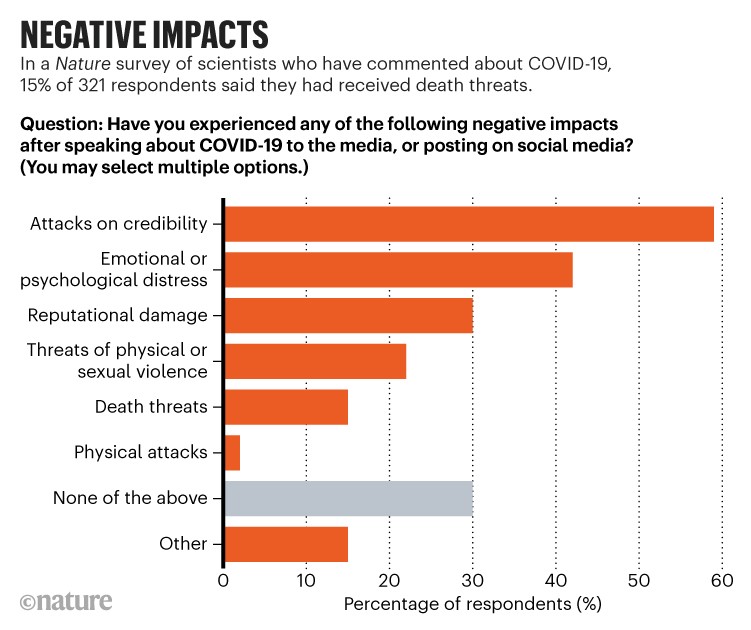

库帕里在大流行期间的经历并不罕见。一项由自然300多名接受过COVID-19媒体采访的科学家——其中许多人还在社交媒体上评论了大流行——发现了广泛的骚扰或虐待经历;15%的人说他们收到过死亡威胁(见“负面影响”)。

来源:自然分析

一些备受关注的骚扰案例已经被充分记录在案。美国国家过敏和传染病研究所(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)所长安东尼·福奇(Anthony Fauci)和家人收到死亡威胁后,被指派了私人保镖;英国首席医疗顾问克里斯·惠蒂(Chris Whitty)被抓并推到街上;德国病毒学家克里斯蒂安·德罗斯滕收到了一个包裹,里面有一瓶标有“阳性”字样的液体,还有一张纸条告诉他喝掉它。在一个不同寻常的案例中,比利时病毒学家马克·范·兰斯特(Marc Van Ranst)和他的家人被安置在一个安全的房子里,当时一名军事狙击手留下了一张纸条,上面写着他打算以病毒学家为目标,然后逃跑了。

这些例子都很极端。但在自然的调查显示,超过三分之二的研究人员报告说,他们在媒体上露面或在社交媒体上发表评论时有过负面经历,22%的人受到过身体暴力或性暴力的威胁。一些科学家说,他们的雇主收到了关于他们的投诉,或者他们的家庭住址在网上被泄露了。6名科学家说他们遭到了人身攻击(见调查数据表补充信息)。

协调一致的社交媒体活动以及对科学家的威胁邮件或电话并不新鲜:气候变化、疫苗接种和枪支暴力的影响等话题在过去也引发过类似的攻击.但即使是在COVID-19之前高调的科学家也告诉了我们自然虐待是与大流行病有关的一种新的和不受欢迎的现象。许多人希望更公开地讨论这个问题的严重程度。“我认为各国政府、资助机构和科学协会在公开保护科学家方面做得不够,”一名研究人员在他们的调查回复中写道。

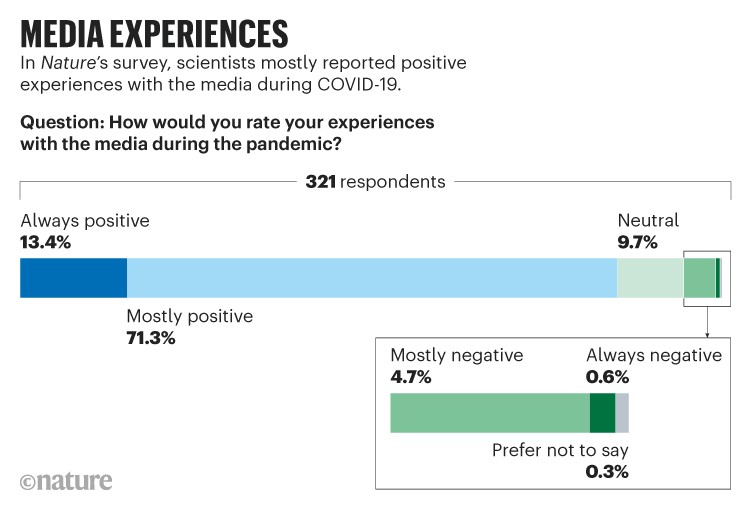

一些研究人员表示,他们已经学会了应对骚扰,将其视为向公众披露信息的一个令人不快但意料之中的副作用。85%的受访者表示,他们与媒体接触的经历总是或大多是积极的,即使他们事后受到骚扰(见“媒体经历”)。一位网友写道:“我认为科学家需要训练如何与媒体打交道,也需要训练如何从喷子那里期待什么——这只是数字交流的一部分。”

来源:自然分析

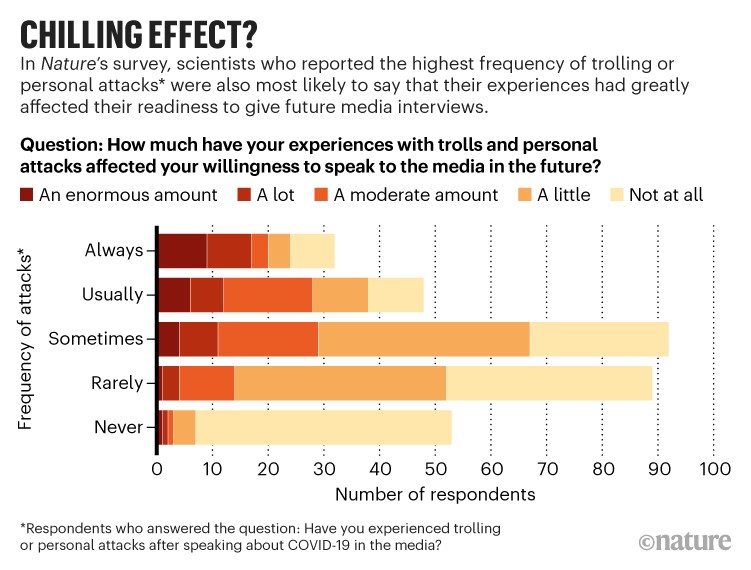

但自然的调查显示,尽管研究人员试图摆脱谩骂,但它可能已经对科学传播产生了寒蝉效应。那些报告了更高频率的喷子或人身攻击的科学家也最有可能说,他们的经历极大地影响了他们未来接受媒体采访的意愿(参见“寒蝉效应?”)。

来源:自然分析

伦敦英国科学媒体中心(SMC)的首席执行官Fiona Fox说,在一场伴随着一系列虚假信息和错误信息的全球大流行期间,这令人担忧。SMC是一个整理科学评论并为记者组织新闻发布会的组织。她说:“如果一位与媒体互动、分享专业知识的科学家在我们从未如此迫切地需要他们的时候被排除在公开辩论之外,这是一个巨大的损失。”

跟踪骚扰

今年6月,位于阿德莱德的澳大利亚SMC向其COVID-19媒体名单上的研究人员询问了他们的经历。该中心的新闻与合作主管Lyndal Byford说,该中心已经注意到针对科学家的网络欺凌和仇恨活动,并想知道这是否是一个更广泛的问题。

拜福德将研究结果与自然.50名研究人员回答了SMC的非正式调查。近三分之一的人报告说,在谈论COVID-19后,他们感到情绪或心理困扰;6人(12%)报告收到死亡威胁,6人说他们收到过身体或性暴力威胁。拜福德说:“我认为任何帮助科学家交流的组织都会觉得这很令人不安。”

为了更广泛地了解性骚扰的规模,自然改编了澳大利亚SMC的调查,并要求英国、加拿大、台湾、新西兰和德国的科学媒体中心将其发送给他们的COVID-19媒体名单上的科学家。自然还给美国和巴西的研究人员发了电子邮件,这些研究人员曾被媒体高调引用。

“我不得不带着带枪的保镖”——大流行期间对科学家的袭击

这些结果并不是对就COVID-19接受媒体采访的研究人员的随机抽样,因为它们只代表了选择回应的321名科学家(主要在英国、德国和美国)的经历。但数据显示,许多国家的研究人员都面临着与大流行相关的虐待,报告的比例高于澳大利亚的调查。超过四分之一的受访者自然调查显示,他们在媒体上谈论COVID-19后,总是或通常会收到喷子的评论,或者遭到人身攻击。超过40%的人表示,在媒体或社交媒体上发表评论后,他们经历了情绪或心理上的困扰。

政治化的科学

在某种程度上,这种对科学家的骚扰反映了他们作为公众人物地位的上升。加拿大温哥华英属哥伦比亚大学(University of British Columbia)的历史学家海蒂·特沃瑞克(Heidi Tworek)正在研究大流行期间健康传播者在网上被滥用的问题,他说:“你的地位越显赫,受到的辱骂就越多。”位于马里兰州巴尔的巴尔的市的约翰霍普金斯大学布隆伯格公共卫生学院的公共卫生研究员贝丝·雷斯尼克补充说,美国大多数公共卫生部门也收到过针对工作人员和官员的骚扰。她在一项尚未发表的研究中调查了580个部门。

这种攻击可能与科学本身关系不大,而与说话的人有关。“如果你是女性,或者是来自边缘群体的有色人种,这种虐待很可能包括对你个人特征的滥用,”特沃瑞克说。例如,加拿大的首席公共卫生官员特蕾莎·谭(Theresa Tam)是亚裔加拿大人,对她的辱骂包括一层种族主义,特维克说。库帕里是一名有色人种女科学家,她说她也经历过这种情况。施虐者告诉她,她“需要回到她来的地方去”。

Krutika Kuppalli。图片来源:Kathryn Van Aernum

澳大利亚SMC和自然然而,调查发现,男性和女性受到暴力威胁的比例没有明显差异。拜福德说:“我们很惊讶。“我们真的觉得,女性在遭受虐待方面承受的冲击会更大。”

COVID-19科学的某些方面已经变得如此政治化,以至于一提到它们就会引来一阵谩骂。澳大利亚卧龙岗大学的流行病学家Gideon Meyerowitz-Katz在推特上因其对研究论文的详细剖析而获得了粉丝,他说,两个主要的诱因是疫苗和抗寄生虫药物伊维菌素。伊维菌素被争议地宣传为一种潜在的COVID-19治疗药物,但没有证据表明它有效。他说:“任何时候你写关于疫苗的文章——疫苗界的任何人都可以告诉你同样的故事——你就会收到模糊的死亡威胁,有时甚至是更具体的死亡威胁和无休止的仇恨。”但他发现伊维菌素的热情辩护令人惊讶。他说:“事实上,我认为由于伊维菌素,我收到的死亡威胁比我以前做过的任何事情都要多。”“有些匿名的人用奇怪的账户给我发电子邮件,说‘我希望你去死’或‘如果你靠近我,我就开枪打你’。”

吉迪恩Meyerowitz-Katz。来源:Daniel Naidel

利物浦大学转化医学研究所的药理学家安德鲁·希尔(Andrew Hill)和他的同事在7月份发表了一篇荟萃分析后,遭到了尖刻的辱骂。这表明伊维菌素显示出益处,但希尔和他的合著者随后决定撤回并修改分析,因为他们纳入的最大研究之一是由于数据涉及伦理问题而被撤回(答:山等.开放论坛Inf. Dis。8ofab394;2021).在那之后,希尔被吊死的人和棺材的图片包围,攻击者说他将受到“纽伦堡审判”,他和他的孩子们将“在地狱里被烧死”。他已经关闭了自己的推特账户。

在巴西,由微生物学家转型为科学传播者的纳塔莉亚·帕斯杰尔纳克(Natalia Pasternak)也注意到,当她谈到巴西政府正在推广的未经证实的COVID-19治疗方法时,网上针对她的攻击越来越多,这些治疗方法包括伊维菌素、抗疟疾药物羟氯喹和抗生素阿奇霉素。2018年,帕斯捷尔纳克创办了研究所Questão de Ciência-科学问题研究所-旨在促进在政策制定和论述中使用科学证据。帕斯捷尔纳克说,当COVID-19发生时,巴西“成为世界上第一个真正将伪科学作为公共政策推广的国家,因为我们提倡使用未经证实的治疗COVID-19的药物”。

她出现在各大电视台,并制作了自己的YouTube节目,名为《瘟疫日记》。评论者批评她的声音和外表,或者认为她不是一个真正的科学家。但是,帕斯捷尔纳克说,这些攻击很少挑战她所说的。

一些攻击者还试图利用这项法律让他们的目标闭嘴。巴西总统雅伊尔·博尔索纳罗的一群支持者试图起诉帕斯捷尔纳克诽谤他,因为她在自己的YouTube节目上把博尔索纳罗比作瘟疫;诉讼被驳回。范·兰斯特被一名反对接种疫苗和比利时和荷兰封锁等公共卫生措施的荷兰抗议者以诽谤罪起诉。

另一个引起大量滥用的话题是SARS-CoV-2的起源问题。澳大利亚和英国的smc都表示,由于担心受到攻击,他们一直难以找到愿意公开评论这个问题的科学家。福克斯说,英国SMC已经接触了20多名科学家,让他们参加关于这个问题的简报,但所有人都拒绝了。

病毒学家丹妮尔·安德森(Danielle Anderson)目前就职于澳大利亚墨尔本大学彼得·多赫蒂感染与免疫研究所,她在2020年初发表了一篇文章,暗示新冠病毒可能是从中国武汉病毒学研究所泄露出来的,随后她在网上和电子邮件中受到了强烈的、协调一致的批评。当时,她在新加坡杜克国立大学医学院工作,但自2002-04年严重急性呼吸系统综合征(SARS)流行以来,她一直与WIV合作。其中一封电子邮件写道:“吃了蝙蝠就死了,贱人。”

病毒学家丹妮尔·安德森在批评了一篇关于SARS-CoV-2起源的文章后受到了辱骂。图片来源:James Bugg

另一位长期与WIV合作的研究人员、纽约市生态健康联盟(EcoHealth Alliance)主席彼得·达扎克(Peter Daszak)也受到了辱骂。达扎克今年1月曾前往武汉这是世卫组织协调的对SARS-CoV-2起源调查的一部分他说,有人把一封装有白色粉末的信寄到他家里,他的地址也被贴在网上,还经常收到死亡威胁。

在谈到SARS-CoV-2的起源时,骚扰是双向的。Alina Chan是麻省理工学院和哈佛大学布罗德研究所(Broad Institute of MIT and Harvard)的博士后研究员,她的研究认为,大流行可能是由于在实验室或研究场所接触病毒造成的(有时也被称为“实验室泄漏”假说),因此受到了批评。她说,最终,辱骂性攻击对施暴者来说是适得其反的。她说:“他们让自己一方的人显得不可理喻和危险。”“其次,它们使追究责任变得困难,因为现在每个人都不得不处理过度滥用的攻击,从而分散了注意力。”

应对策略

对于受到网络虐待的研究人员来说,个人应对策略包括试图忽略它;过滤和屏蔽电子邮件和社交媒体喷子;或者,在特定的社交媒体平台上,删除他们的账户。但这并不容易。

希尔说:“如果你每天打开电子邮件、推特,就会收到死亡威胁、谩骂,破坏你的工作,这是非常令人痛心的。”他说,审查信息并过滤出滥用者也需要时间。这导致他决定删除自己的推特账户。

库帕里一直在社交媒体上活跃,但对如何使用社交媒体更加谨慎。她现在的原则是,当她心烦或生气时,不回复评论或帖子,在某些情况下,根本不回复。“我只是不读评论,也不参与其中。”

英国牛津大学(University of Oxford)健康研究员、医生特里什·格林哈尔(Trish Greenhalgh)今年3月在Twitter上说,她收到了另一位学者的“恶意辱骂”,她正在屏蔽施虐者的关注者,让他们更难针对她。她此前曾在推特上表示,如果有人虐待她的博士生,她会尽力找出施暴者,并向雇主举报。

但是研究人员不应该试图独自应对,Tworek说:机构可以做很多事情来帮助那些受到虐待的科学家。支持人员可以帮助科学家过滤和屏蔽他们的电子邮件,并在社交媒体上报告虐待行为,还可以从机构网站上删除研究人员的联系方式,并向警方报告事件。“不幸的是,人们往往不相信这是一个问题,”特沃瑞克说——即使在线威胁升级为离线威胁。

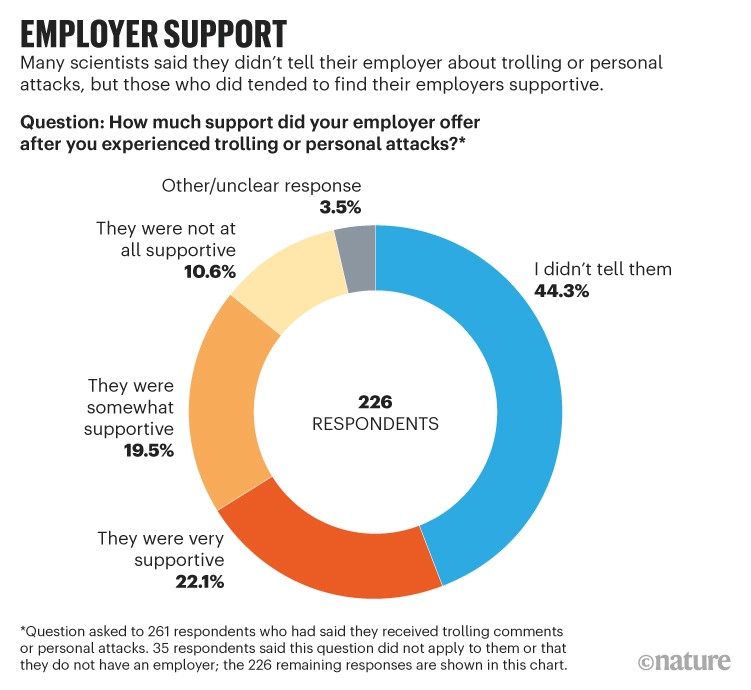

在自然调查显示,44%表示自己曾被骚扰或遭遇人身攻击的科学家表示,他们从未告诉过雇主。然而,在接受调查的受访者中,近80%的人认为他们的雇主“非常”或“有点”支持(见“雇主支持”)。例如,当库帕里通知她所在的大学时,她得到了一个离她办公室更近的停车位,而大学的IT部门也在努力阻止一些经常发出辱骂性电子邮件的人。

来源:自然分析

巴尔的摩约翰·霍普金斯大学健康安全中心的公共卫生研究员塔拉·柯克·塞尔经历了网络和电子邮件攻击,尤其是在他出现在美国保守派电视网谈论COVID-19之后。一封电子邮件建议赛尔和她的同事应该被处死。

塞尔作为一名前职业运动员曾遭受过虐待,他将这封电子邮件报告给了管理人员,后者将其交给了校园安全人员。他们进行了调查,确定了发件人,联系了他们,并警告他们停止。赛尔再也没有听到他们的消息。她说:“我认为很多人没有意识到他们应该向他们的机构报告他们受到的骚扰。”

一位澳大利亚流行病学家——她要求匿名,因为她不想看到更多的虐待——告诉了她自然在她就新冠肺炎接受媒体采访后,她收到了“卑鄙、性感”的电子邮件,不得不向她的大学寻求帮助。起初,她所在的机构表示,她有责任处理这个问题。在她将网上的辱骂比作有人站在她的演讲厅大喊同样的话之后,他们才采取了行动,其中包括贬损她的性解剖学。“你会把那个人赶出校园,”她说。最终,她所在的大学从网站上删除了她的联系方式,并让她与一名校园安保人员联系。

针对针对科学家和公共卫生官员的袭击增多,加拿大皇家学会(Royal Society of Canada)表示成立“保障公众意见”工作小组在五月。它将在年底前发布一份政策简报。工作组主席、加拿大哈利法克斯达尔豪西大学英语文学学者、加拿大皇家学会艺术与人文学院院长茱莉亚·赖特说:“我们最关心的问题是,我们如何做才能确保专业知识仍能接触到公众,而不是被这种活动所掩盖。”

赖特说,一些大学有关于如何处理对工作人员的袭击的正式政策,包括确保受害者能够获得咨询和安全服务的支持,以及公开声明支持他们的学术和学术自由。赖特说,这些声明通常很有帮助,但它们也可以为骚扰活动提供氧气,否则这些活动可能会逐渐平息。“我认为,我们仍在努力找出应对策略。”

社交媒体

很多谩骂都发生在社交媒体上,这引发了一个永恒的问题:社交媒体公司对其平台上的言论承担什么责任?在回应的科学家中自然调查显示,63%的人使用推特对新冠病毒的某些方面发表评论,其中约三分之一的人说他们“总是”或“通常”在该平台上受到攻击。

库帕里向推特举报了辱骂内容,但被告知这并没有违反该平台的条款。希尔在推特上发了一些他收到的辱骂性推文的例子,其中有被绞死的尸体的照片,并得到了同样的回应。推特的一位发言人表示,该公司在应对暴力、辱骂和骚扰威胁方面有明确的规定,并补充说,推特已经引入了一些功能来减少滥用,包括检测辱骂语言的技术,以及允许用户控制谁回复他们的推文和隐藏一些回复的设置。

公众眼中的COVID科学家需要保护免受威胁

赖特和其他研究人员表示,社交媒体公司需要采取更多措施来打击通过其网络传播的滥用和错误信息。但莱特说,这些平台太大了,处理它的唯一方法是通过自动化算法,而这很容易逃避。她还担心将社交媒体公司置于审查者的位置。

骚扰的后果

福克斯说,大流行的一个积极方面是,研究人员在危机期间为科学的公共传播付出了大量努力。她建议公众视野中的研究人员要小心,不要走出自己的专业领域,并尽量避免发表可能被视为政治的评论。但她补充说,与媒体打交道不可避免地会带来不必要的虐待,几乎无法停止。

一些科学家表示,他们已经学会了缓和对COVID-19的评论。悉尼大学的传染病儿科医生罗伯特·布伊说,他从在路边进行的一次匆忙电话采访中做出的草率评论中吸取了教训。“我说,‘你可以打疫苗,也可以早点去天堂’,”他回忆道。他说:“我不应该操之过急,我不应该油嘴滑舌,我应该待在家里,保持冷静。”

尽管一些科学家忍受了谩骂,但另一些科学家甚至不愿评论相对没有争议的话题。自然的调查发现了一些科学家保持沉默的例子:一些匿名受访者写道,他们对谈论一些话题感到犹豫,因为他们看到其他人受到了虐待。安德森说,她的经历改变了她传播科学的方式,她现在拒绝了大多数媒体采访。

Tworek担心,看到针对资深科学家的攻击和虐待可能会打击那些有前途的研究人员。这尤其适用于女性、有色人种和少数群体。她说:“可能是你看到任何人被虐待,而你自己不想成为受害者,但如果你看到和你一样的人,这种情况可能尤其严重。”

库帕里很欣赏她的作品被推上聚光灯下的双刃剑效应;她被骚扰过,但也有机会确保公共领域的科学尽可能准确,尽可能以证据为基础。她也意识到,作为一名担任要职的有色人种女性,她拥有不同寻常的特权和责任。她说:“这也是我如此重视这个问题的原因,因为有很多关于女性如何没有机会的故事、文章和东西。”“每次有这样的机会,我都非常感激。”

公众眼中的COVID科学家需要保护免受威胁

公众眼中的COVID科学家需要保护免受威胁 网上骚扰的真实故事——以及科学家们是如何渡过难关的

网上骚扰的真实故事——以及科学家们是如何渡过难关的 伊维菌素预印本存在缺陷,凸显了COVID药物研究的挑战

伊维菌素预印本存在缺陷,凸显了COVID药物研究的挑战 “我不得不带着带枪的保镖”——大流行期间对科学家的袭击

“我不得不带着带枪的保镖”——大流行期间对科学家的袭击