人们在美国职业橄榄球运动员朱尼尔·肖(Junior Seau)的纪念碑前献花。2012年,他开枪自杀身亡。图片来源:Sandy Huffaker/Getty

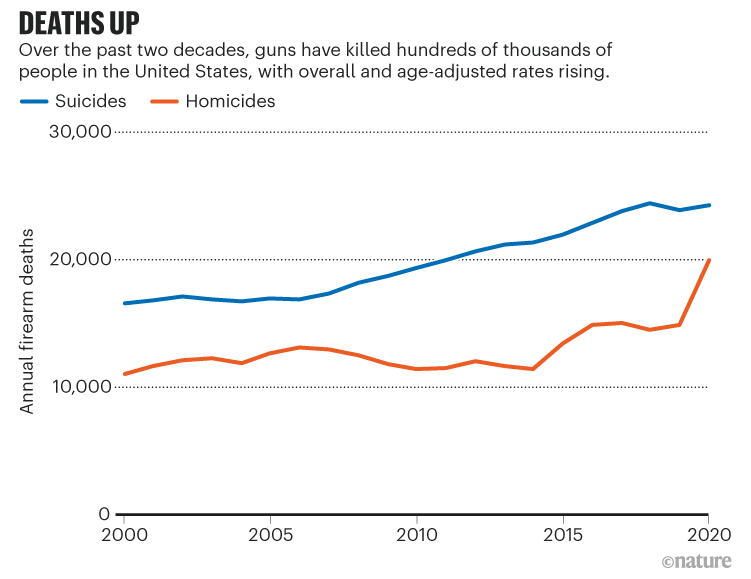

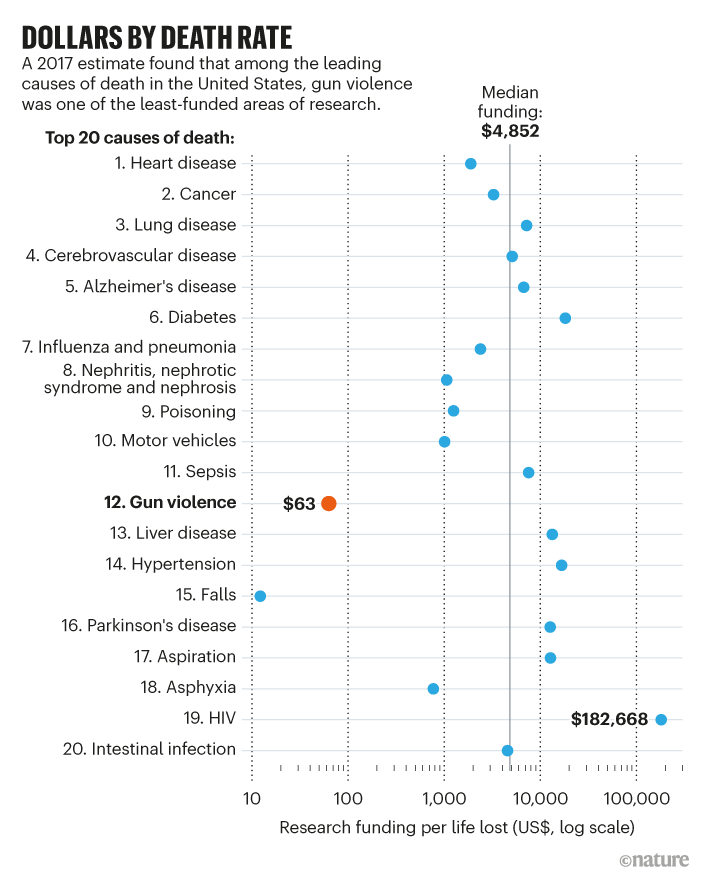

从2001年到2020年,美国癌症死亡率下降了27%。即使算上2020年的小幅上升,美国每10万人的交通死亡率也下降了约21%。相比之下,美国的涉枪死亡率上升了:自杀死亡率上升了24%,杀人死亡率上升了48%1(参见“死亡上升”)。2020年,枪支成为美国儿童死亡的主要原因2.然而,在美国的主要死亡原因中,火器伤是研究最少、资金投入最少的原因之一3.,4(参见“按死亡率计算的美元”)。

我们是临床医生、研究人员和倡导者,我们相信,更多关于这一主题的研究有助于减少死亡和伤害。它在其他领域也有所帮助。例如,汽车安全带最初被认为是一个行业问题,但公共健康框架带来了更多的数据,鼓励采取有效的安全措施。更好的数据和改进的研究同样为全面的公共卫生战略提供了信息,从而减少了从烟草使用和儿童溺水到铅中毒和疫苗可预防的疾病等问题。提供证据可以为解决问题的根本原因和使用及时、准确的数据迭代解决方案的策略提供信息。减少危害需要的不仅仅是数据,但坚定的证据和增进的理解可以促进有效的努力。

根据2017年的一项审查,与火器伤害相关的研究出版物数量仅为基于健康负担的预测的4.5%4.2019年的论文5估计仅儿童火器伤预防的供资就需要增加30倍,才能达到与死亡率相似的其他原因相同的供资水平。尽管最近有所改善,但枪支伤害预防方面的研究人员数量仍然很低。

资料来源:CDC WISQARS数据库

这在很大程度上是由于20年来枪支伤害更多地被当作一个政治话题而不是一个公共健康问题来对待。1996年,国会大幅削减了美国疾病控制与预防中心(CDC)的枪支伤害预防研究预算,并通过了名为《迪基修正案》(Dickey Amendment)的立法,规定CDC用于伤害预防的资金不得“用于倡导或促进枪支管制”。2011年,这一术语被推广到美国国家卫生研究院(NIH)和卫生与公众服务部的所有机构。虽然不是正式的禁令,但它有效地阻碍了研究。

潮流正在改变。在2018年佛罗里达州帕克兰一所学校发生致命枪击事件后,议员们澄清了该政策,并在2020年和2021年美国政府总共批准了2500万美元的赠款美国疾病控制与预防中心和国家卫生研究院研究火器伤。这一水平的资金是一种改进,但仍然不够。

火器伤害在美国是一个特别的问题,许多领先的美国公共卫生和医疗组织已经概述了基于共识的研究议程——包括美国外科医生学会、美国急诊医师学会、美国公共卫生协会和国家科学、工程和医学科学院。这些措施的特点是围绕阻止火器伤害和死亡人数不断增加的预防战略进行严格的数据收集,并呼吁将火器伤害作为一门公共卫生学科予以优先重视。

公共卫生遵循一套方针:确定和衡量问题的范围;确定增加或降低风险的因素;设计和评估干预措施;最后,更广泛地应用有效的方法。总体战略是通过改变行为、改变环境条件(从医疗保健的可得性和交通模式到社会网络等因素)或减少使用有害工具来减少危害。对于火器伤害,确切的原因和预防方法因社区和意图而异(重点是自残、无意伤害或攻击),但对证据的需要——以及对准备收集证据的研究人员的需要——广泛适用。在这里,我们将描述如何满足这些需求。

来源:兰德/ Ref。3/自然

收集全面数据

针对火器伤害的公共卫生方法的主要要求是获得比现有数据更准确和更完整的数据6.2020年的报告7伊利诺斯州芝加哥大学的独立研究机构NORC发现信息的状况令人遗憾:“数据收集是随意和无组织的,毫不奇怪,我们对火器和火器伤害和死亡之间的关系的基本理解也是不完整的。”

很明显,年轻的黑人男性更有可能在涉及枪支的袭击中受伤或死亡,而中年白人、美国印第安人和阿拉斯加土著男性自杀的风险最高(通常是死于火器)。然而,仅仅知道获得枪支或成为一个广泛人口群体的成员会增加风险是不够的1,2.在一个社区或类别内,那些被火器伤害的人和那些没有被火器伤害的人有什么区别?这些数据可以确定风险和保护因素,帮助评估哪些干预措施可以减轻火器伤害,并确定实施规划的最佳方式。

美国枪支政策:研究人员对其有效性的了解

最具限制性的数据缺口之一是关于非致命枪伤的及时信息。许多以医院为基础的数据来源对火器伤害的原因进行了错误分类,特别是因为原因不明的伤害默认被归类为“无意伤害”,而确定实际原因往往需要执法机构进行调查。延迟和不确定性意味着研究人员无法确定枪支伤害更有可能发生的地点和条件,以及可能采取干预措施的地方6.

其他差距还包括缺乏数据,说明同一个人是否不止一次因枪伤进了医院,他们发生了什么,以及他们是否接受了关于枪支安全储存的咨询,或被转诊到暴力干预方案。也没有任何直接的方法来报告枪手和被枪击者之间的关系。即使是像加州这样能够将枪支持有和受伤数据用于研究目的的州,也因为新的隐私规定而失去了获取这些数据的机会。

仅仅在政策层面,就有很多可以改进的地方。例如,关于火器伤害的问题可以作为正在进行的国家健康调查或数据收集工作的一部分,如疾病预防控制中心的行为风险因素监测系统,其青年风险行为监测系统或全国急诊部样本(由医疗保健研究和质量机构运行)。修订后的国家政策可以更容易地分享关于枪击伤害模式的数据,并使这些数据对公众透明,就像宾夕法尼亚州的费城市正在做的那样。政策修订也可以消除阻碍研究人员识别损伤热点的限制。其中一个限制是2003年的提赫特修正案(Tiahrt Amendment),该修正案禁止学者访问数据库以追踪犯罪中使用的枪支。

在报告中7, NORC呼吁更好地协调地区、州和地方数据;研究人员可以更好地获取现有信息;还需要添加关于枪击健康后果、高风险人群和枪支使用的社会决定因素的数据。非政府来源的数据,如非营利性的枪支暴力档案(www.gunviolencearchive.org),正在出现,但仍然缺乏关键的信息。联邦投资和慈善事业的某种结合必须填补这些空白。否则,零零碎碎的、整理不良的数据甚至会损害资金最充足的科学。

学会优化干预措施

包括国家科学院、工程院和医学院在内的多个团体概述了可能有效减少火器伤害和死亡的干预类型(见go.nature.com/3bnqj2t而且go.nature.com/3svqdqw).这些问题的范围从个人到社会,并跨越学科。确保这些干预措施在最初制定和实施时以及随着时间的推移得到有效评估的重要性再怎么强调也不为过。进行这种评估需要研究社区优先考虑对受影响社区最重要的指标。

Miyoshia Bailey在2015年呼吁更好的枪支控制的活动上举着她儿子Cortez的照片。他在伊利诺伊州芝加哥被枪击身亡。来源:Allison Shelley/Getty

研究人员正在努力开发和评估各种有前途的干预措施。例如,以社区为基础的自杀预防项目可以为农村居民设立求助热线,并促使人们与孤立的、年迈的父母谈论安全的枪支存放问题。以学校为基础的项目可以帮助学生识别大规模枪击威胁。以医院为基础的方案可为受暴力伤害的病人提供一套量身定制的支助(如住房、就业或法律服务),并可培训临床医生和预防暴力专业人员,就青年服务、暴力干预和枪支储存向人们提供咨询,并提供枪锁8,9.

枪支暴力正在激增——研究人员终于有钱来调查原因了

对于所有这些干预措施,研究人员和资助者应该投资于社区伙伴关系10,11.举个例子,越来越多的证据表明,如果与有“生活经验”的人交谈,某些遭受火器伤害和暴力的高风险人群会更愿意讨论问题。根据具体情况,可能是被监禁的人,在大规模枪击事件中幸存的人,考虑过自杀的人,逃离家庭暴力的人,或者是拥有枪支的人经历过家庭悲剧的人(例如,参见参考文献12)。无论如何,在制定干预措施和计划评估时,所有这些声音都应该参与进来。这包括确定收集哪些数据以及从谁那里收集数据,以及评估规划是否成功。

一旦一项干预措施被证明是有效的,工作就不应停止。实施火器伤害预防规划的战略在很大程度上仍然未知8,9.障碍包括缺乏干预措施是否有效的证据,医疗保健提供者担心将枪支安全讨论纳入他们的实践,以及资金不足,无法确保受影响社区参与设计研究和干预措施。应该将克服这些障碍的支持纳入研究基础设施。

促成合作

应该鼓励在这一领域工作的每个人走出他们传统的关注领域10,11.例如,非营利性医疗保健提供商诺思韦尔健康(C.S.工作的地方)的研究人员正在与调查物质使用的人员合作,以评估该领域的有效筛查方法是否适用于枪支安全8.最好的公共卫生方法综合了不同学科的意见:工程师重新设计枪械锁;社会学家对结构性差异和种族主义的测量;城市规划者对绿地的引入;以及来自政治学家、经济学家、心理学家、法律学者、数据科学家等人的见解。

2018年,佛罗里达州帕克兰发生致命校园枪击案,家人在等待消息。图片来源:Wilfredo Lee/AP/Shutterstock

社区参与是至关重要的,特别是因为枪支倡导者、受影响社区的成员和代表性不足的少数族裔群体经常对学术研究人员或政府资助的研究人员深表怀疑10.暴力干预健康联盟是一个由f.l.d.领导的非营利性组织,组织了一个由暴力预防研究人员组成的国家工作组,将社区参与纳入严格的科学研究中。资助机构越来越愿意支持这种基于社区的参与性研究11.越来越多的研究人员在他们的研究团队和作者名单中包括枪支拥有者或社区组织的成员,但还需要更多:不应该简单地启用扩展到学术界的合作;它们应该是默认值。

建立研究队伍和研究所

火器伤害很少被纳入公共卫生或医学教育,这反映了研究的历史失误。因此,当研究生和医科学生考虑他们的专业时,它经常被忽视。2020年的调查13对纽约市一家医院的244名住院医生的调查发现,只有14%的人有信心与病人讨论枪支安全问题,66%的人说他们的项目没有提供这方面的培训。另一项2020年的研究14发现在德克萨斯州,参加了两个小时讲习班的儿科实习医生与患者讨论枪支安全问题的可能性是在讲习班结束6个月后的5倍。

反对枪支研究的沉默

一些组织,如位于加利福尼亚州圣莫尼卡的全国枪支暴力研究协进会(一个由兰德基金会管理的网络,帮助慈善家协调对研究的支持),自迪基修正案以来支持了一些勇敢的研究。除了2020年和2021年的联邦资金,一些机构已经分配了内部资金,并为研究和教育设立了捐赠基金,但支持火器伤害研究的中心和中心仍然很少。我们知道的还不到一打。这意味着该领域的研究人员是互不联系的,无法共享资源,跨越机构边界的能力也受到限制。

预防火器伤害的机构之家——在大学、保健系统或城市——可以帮助使这一工作合法化,促进部门间合作并加快知识产生的步伐。大量的研究可能有助于驳斥广泛流传的神话和谎言。增加了以火器伤为重点的国家论坛的次数和频率,例如上个月在芝加哥举行的预防火器伤医学首脑会议和在华盛顿特区举行的预防火器伤害全国研究会议在11月底,是一个进步的迹象。特别有帮助的将是为有社区研究人员的试点项目提供资金,以及为支助在该领域开始其职业生涯的研究人员提供种子基金和指导方案。

鉴于火器伤害和死亡在美国的普遍存在,令人震惊的是,对这一问题的科学理解如此贫乏,研究基础设施和劳动力如此落后。随着更多资金的出现,至关重要的是建立一个领域,尊重问题的严重性,建立必要的合作和创新,以拯救生命和创建一个更公平的社会。

将我们国家对预防火器伤害的看法从一个政治问题转变为一个公共健康危机,这是极为宝贵的。但这只是战斗的一半。要使公共卫生方法对个人产生影响,我们必须让社区参与进来,提出相关问题,并建立和扩大必要的基础设施,以便及时获得可采取行动的答案。

美国枪支政策:研究人员对其有效性的了解

美国枪支政策:研究人员对其有效性的了解 枪支暴力正在激增——研究人员终于有钱来调查原因了

枪支暴力正在激增——研究人员终于有钱来调查原因了 反对枪支研究的沉默

反对枪支研究的沉默