2021年1月,美国前总统唐纳德·特朗普的支持者爬上美国国会大厦的西墙。图源:Jose Luis Magana/AP/Shutterstock

2020年10月20日,在竞争激烈的美国大选季中期,犹他州意外出现了détente。两名对立的州长候选人,共和党人斯宾塞·考克斯和民主党人克里斯·彼得森,回避了主导大多数政治竞选的口头攻击。相反,他们联合发布了一则政治广告,承诺保持文明,接受选举结果,避免滋生当今政治的分裂仇恨。

“我不确定以前有没有这样做过,”考克斯在推特上发布了这则视频广告。

这条消息迅速传播开来。而且,据后来研究它的影响的研究人员说,观看它有助于增强潜在选民对民主的支持go.nature.com/3kjgpct).

这段视频是去年一项名为“健康教育”的计划中测试的二十多项干预措施之一加强民主挑战该研究由加州斯坦福大学的社会心理学家开展。该团队是一个研究团队的一部分,他们试图找到阻止仇恨流入政治的方法。

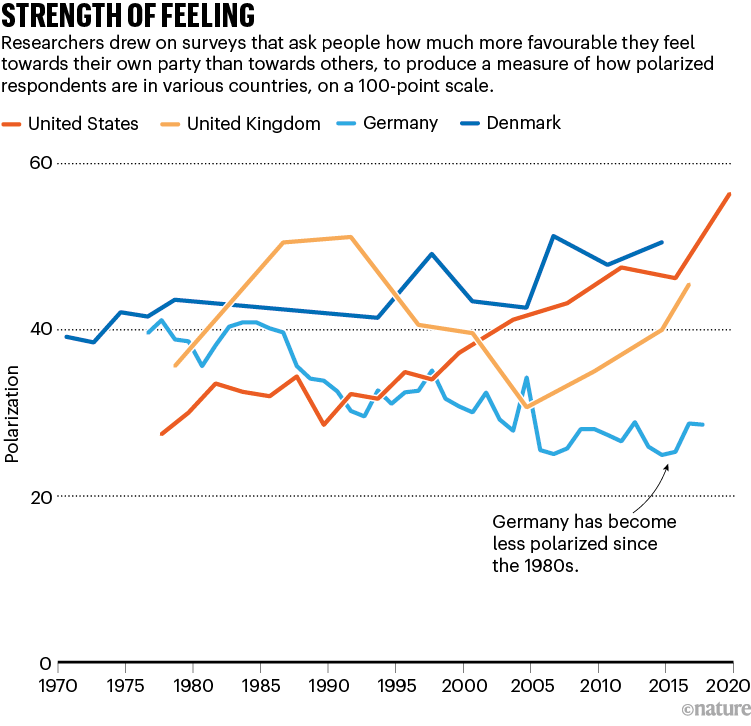

现在敌意越来越大。在去年的一项调查中华盛顿特区智库皮尤研究中心的一项调查显示,72%的共和党人认为民主党人比本党成员“更不道德”,63%的民主党人认为共和党人“更不道德”——在短短三年内分别增长了17%和16%。其他国家也出现了类似的趋势1.例如,在瑞士,自20世纪80年代以来,人们对自己政党的喜爱程度增加了约60%。然而,这种模式在美国尤其强烈(参见“感觉的力量”)。

政党之间的敌意与缺乏对民主的尊重和支持党派暴力的上升有关2比如2021年美国国会大厦遇袭事件。一些研究人员认为,这些趋势最终可能导致美国和其他地方的民主崩溃。北卡罗来纳大学教堂山分校(University of North Carolina at Chapel Hill)的社会心理学家库尔特·格雷(Kurt Gray)说:“这是一个潜伏的黑暗陷阱,我们都在努力避免。”

格雷和其他主要在美国工作的社会科学家报告说,他们在缓解紧张局势方面取得了一些进展。他们已经开发了设计对话的方法,因此他们远离冲突,走向富有成效的话语。一些最有效的方法是耗时的,需要参与者的大量支持,因此研究人员正在开发更简单的干预措施——比如观看考克斯和彼得森的联合广告——至少在短期内可以显著减少反民主态度。

与此同时,研究人员正开始利用技术,有朝一日可能会将这些干预措施带给数百万人。在数百个桥梁组织工作的从业者——这些组织在人们之间建立联系和帮助合作——正在把研究变成对立群体成员之间的真正联系。

但未来仍面临重大挑战。这些干预措施大多只在小规模试验中使用,一些研究人员怀疑它们能否扩大到足以产生可测量的影响。同时,一些研究3.表明政治动机暴力——通常被认为是对立群体之间敌意的最具破坏性的结果之一——可能是完全不同的野兽,由不同的因素驱动。

犹他州普罗沃杨百翰大学的政治学家丽莎·阿盖尔说:“我认为整个领域都在做着非常伟大的工作,做着正确的工作。”但是改变整个国家的基调不是一个简单的要求。“现在,我们希望能有更好的答案,”她说。

痛苦的分裂

支持不同政党的人之间的敌意——或党派仇恨——在过去几十年里显著增加。1978年,当美国人被要求以100分制来评价他们对政党的热情程度时,他们给自己政党的打分平均比另一个政党高27.4分。到2020年,这一差距扩大到56.3分。包括瑞士、法国和丹麦在内的其他几个国家也出现了类似的趋势1在美国,大多数关于如何减少敌意的研究也在进行。

随着信任的减少,对民主的严重威胁出现了。在2022年美国中期选举中,超过三分之一的共和党候选人否认了2020年选举的合法性,根据新闻分析网站FiveThirtyEight的分析(尽管许多候选人没有当选)。

来源:ref . 1

在美国,有些人似乎对使用暴力解决政治分歧的想法感到满意。在去年发表的一项研究中4美国新罕布什尔州汉诺威达特茅斯学院政治学家韦斯特伍德(Sean Westwood)及其同事发现,1%至7%的参与者支持这种策略。

“我深感困扰,”韦斯特伍德说。在他看来,党派仇恨的一个特别阴险的后果是,政治信仰正在渗透到他们不应该影响的生活方面,包括招聘实践,甚至是医生的建议。

一些研究人员将该国的困境归咎于党派新闻来源的泛滥。格雷表示,与此同时,美国政治的结构性方面,如两党制,意味着“我们与他们之间的对立已经融入了我们的政治进程”。

格雷说,这些因素导致了分歧,但分歧本身不是问题。事实上,它是多元民主的一个关键组成部分。当公民们把他们同意的事情排除出去,开始只关注他们之间的分歧时,问题就出现了。马萨诸塞州剑桥市桥梁组织Essential Partners的协调人约翰•萨鲁夫说:“冲突让人变得平淡。”

对党派仇恨的研究植根于一个世纪前的群体内和群体外动力学领域。1954年,美国心理学家戈登·奥尔波特(Gordon Allport)概述了一系列促进不同群体成员之间相互接受的条件,比如地位平等、目标一致以及权威人士的支持5.目前许多减少党派仇恨的努力仍然包含了部分或全部这些品质。

1988年,斯坦福大学的政治学家詹姆斯·菲什金偶然发现了其中一种方法。当时,他的目标是了解选民对当时政治问题的真实想法。他设计了一种叫做审慎投票的系统。来自不同政治背景的参与者得到了描述各种问题的简报材料,然后在训练有素的主持人的帮助下讨论他们的观点。讨论结束后,与会者共同为专家小组起草问题。在几天的时间里,他们时而讨论,时而向专家提出问题。

事实证明,审议性投票是一种非常有效的方式,可以将参与者聚集在两极分化的问题上6.“我们得到了巨大的变化!”Fishkin说。例如,在a之前2021年审议工作调查涉及近1000人,35%的共和党参与者支持实现净零碳排放的必要性;参与调查后,这一数字上升到55%。与此同时,民主党人越来越支持使用核能来减少温室气体排放。审议性投票有助于减少偏见反对保加利亚边缘化的罗姆人,并在北爱尔兰的新教徒和天主教徒之间建立信任7.菲什金说:“我们可能无意中发现了一种设计,但它确实有效。

愈合的裂痕

在过去十年中,研究人员加深了他们对造成仇恨的原因的理解,并吸取了如何将他们的知识应用于当今网络文化的教训。

马萨诸塞州剑桥市哈佛大学的决策科学家茱莉亚·明森说,加剧分歧的一个因素是,人们倾向于高估自己与相反政党支持者的差异,把他们的对手想象成“简单的漫画人物”。共和党人认为约36%的民主党人是无神论者或不可知论者(真实数字约为9%),民主党人认为约44%的共和党人年收入超过25万美元(实际为2%)。8.在一项研究中9帮助持自由主义观点的人纠正错误的信念,使他们对持保守观点的人的温暖感增加了约7分(满分为100分)。

1月,巴西前总统雅伊尔·博尔索纳罗的支持者打破了巴西利亚最高法院的窗户,这是在新总统路易斯Inácio卢拉·达席尔瓦就职一周后。图源:On Molina/AFP via Getty

为了促进建设性的参与,Minson和她的同事们使用了一种自然语言处理算法来识别让人们感到被倾听的对话的质量10.持不同观点的参与者就有争议的问题进行在线文本对话,然后评估他们的伴侣对他们观点的接受程度。该算法正确地预测了哪些参与者会被对话者视为善于接受,哪些不会。

在其他行为中,那些看起来最能体谅他人观点的研究参与者会回避自己的主张,强调共识,承认其他观点。更重要的是,明森发现她可以训练人们在谈话中表现出这些品质。

正确的对话框架会有很大帮助。当Sarrouf准备与处于冲突中的社区进行讨论时,他会仔细考虑如何启动对话。例如,“如果我问你,‘你是支持还是反对枪支管制?’,你马上就会看到两极分化的对话。”相反,他要求参与者讲一个故事,帮助其他人理解他们是如何达到他们的信仰的。

扩大

为个人或小群体设计的干预措施本质上很难在一个国家的规模上部署。一些研究人员正在设计新的干预措施——并更新旧的干预措施——以获得更广泛的影响。

Fishkin和他在斯坦福大学协商民主实验室的合作者希望将协商投票推广到整个美国。该实验室的研究员Alice Siu表示,第一个问题是“我们必须找到一种方法,使审议能够在没有人类主持的情况下进行”。即使有足够的资金,也很难找到足够多的合格人员来主持如此大量的会议。在斯坦福计算机科学家Ashish Goel的帮助下,Fishkin、Siu和他们的合作者建立了一个自定义的在线审议平台,并配有自动主持人。在2021年,他们在一个围绕气候变化的会议上使用了这个系统,看起来就像面对面会议一样擅长消除参与者的两极分化Fishkin说。

美国最高法院对科学的战争内幕

接下来,他们想要扩大规模。Fishkin说,主要的障碍是找到参与的人。口口相传可能会有所帮助,菲什金希望社交媒体平台有助于提高参与度。“我认为,这将把审议的好处传播到世界各地。”

但韦斯特伍德说,并不是每个人都愿意花几个小时在网上讨论政治。更重要的是,审议性投票的积极影响可能会减弱,需要偶尔重新焕发活力。Fishkin有证据6对参与者投票习惯的影响持续一年,但人们是否愿意每年参加为期多日的审议?“这是一个很大的要求,”韦斯特伍德说。Minson建议在投入资源进行全国范围的试验之前,先在中间规模上测试该系统。“我们能去极端化一座城市吗?”她问道。

斯坦福大学的社会心理学家Robb Willer和他的同事们正在研究减少党派仇恨的不那么密集的方法。他们的“加强民主挑战”(“加强民主挑战”)是众包并测试在线干预措施——通常是已经存在的调查或视频——看看它们是否减少了3万多名在线参与者的反民主态度、对党派暴力的支持或极端程度的党派仇恨。

最成功的干预措施之一是喜力啤酒的广告.在这段4分钟的视频中,持相反观点的两个人一起努力实现一个目标(组装一个吧台和一套凳子),然后坐下来一边喝一杯,一边讨论各自的观点。看了这则广告后,党派敌意减少了10分(满分为100分)。在同样有效的干预中,参与者阅读了媒体如何夸大政治分歧以增加参与度。

威勒认为,社交媒体平台可以帮助推广这些视频。但韦斯特伍德说,即便如此,让足够多的人观看这些视频来产生影响可能很难。威勒提出了一种更微妙的方法。如果社交媒体平台可以利用研究发现的原则,找到能减少敌意的自然出现的内容,比如喜力啤酒(Heineken)广告,然后让它相对于更两极分化的内容有更多的曝光度,会怎么样?他说,有几个平台表示有兴趣与他合作开发这样的项目。

研究人员可以随机选择一些人来观看那些被认为可以减少敌意的材料,然后评估它的效果如何。

Argyle对这个想法很感兴趣,但也有疑问。例如,“我们真的能确定哪些帖子会增加党派仇恨,并以一种真正一致、可靠的方式减少这种仇恨吗?”

小方案解决大问题

减少个人之间党派仇恨的一个主要原因是帮助对抗威胁民主的更大问题。但一些研究质疑这两个问题是否有联系。在一项研究中3.韦斯特伍德和他的同事们测试了与对立政党成员的积极经历是否会改变更广泛的对政党忠诚、对两党合作的支持或对民主规范的支持。

他们告诉参与者,相反政党的成员将选择给他们一些、全部或不给10美元。在现实中,是电脑选择给他们大部分钱还是不给。

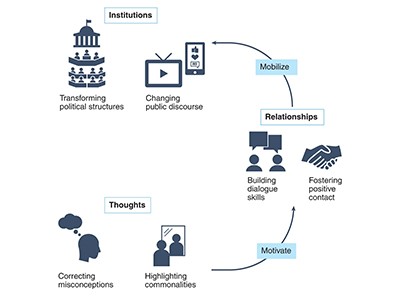

减少党派仇恨的干预

研究人员发现,相信自己与反对党成员有一段积极的经历会增加参与者对那个人的热情,但对改变他们对更广泛的民主制度的看法几乎没有影响。

威勒的实验室目前正在测试一个假设,即支持政治暴力的人与不支持政治暴力的人有着本质上的不同,对干预的反应也不同。

就研究重点而言,明森认为仇恨与政治暴力是完全分开的。她说:“我真的认为我们应该把注意力放在餐桌上的爷爷奶奶身上,把那个戴着维京角的家伙留给检察官。”

从顶端开始

一些研究人员认为,良好行为的可见例子可能有助于维护民主。

韦斯特伍德希望看到更多的政治家促进民主规范。考克斯和彼得森联合制作的政治广告是政党精英如何树立负责任的行为规范的典范。他说:“这很简单,只要承诺要积极。”

事实证明,在其他国家,来自高层的支持也至关重要。和平建设者Seth Karamage帮助消除尼日利亚不同种族和宗教团体成员之间的紧张关系。卡拉马奇隶属于马萨诸塞州格林菲尔德的卡鲁纳和平建设中心,当他开始在一个新的地区工作时,他要做的第一件事就是寻找那些通过减少该地区暴力而有利于其议程的关键政治家。获得他们的支持可以增加他与社区领导人接触的机会。

在过去的四年里,卡拉马奇在不同宗教的人们之间架起了桥梁。一群信奉基督教的农民最近告诉卡拉马奇,去年圣诞节是他们第一次在没有遭到附近牧民袭击的情况下庆祝节日,这些牧民大多是穆斯林。卡拉马奇说,建设和平工作的影响“很难量化”,但诸如此类的轶事让他相信,这种方法正在发挥作用。

“冲突是人类的事情,”卡拉马奇说。即便如此,他和其他人还是把减少敌意作为自己的工作。

美国最高法院对科学的战争内幕

美国最高法院对科学的战争内幕 减少党派仇恨的干预

减少党派仇恨的干预 分裂的美国政治正在排斥国际早期职业科学家吗?

分裂的美国政治正在排斥国际早期职业科学家吗?