摘要

虽然安慰剂效应众所周知,但过去十年的研究揭示了一些有趣的效应,即即使在没有欺骗的情况下,安慰剂也可能产生有益的效果。乍一看,这似乎是矛盾的,但一些研究已经报告了疼痛、抑郁或焦虑的改善。然而,目前还不清楚这些结果是代表了客观的生物学效应,还是仅仅是反应上的偏差,以及什么神经基础与开放标签安慰剂效应有关。在两项研究中,我们通过证明开放标签安慰剂在观看高度引起消极情绪的图片时减少了自我报告的情绪困扰来解决这一差距。这种情绪困扰的减少与调节情绪状态的大脑区域的激活有关,如导水管周围灰质区、双侧前海马区和前扣带皮层。我们没有发现任何前额叶大脑活动。此外,大脑激活与预期效果无关。相比之下,我们发现大脑的反应与对安慰剂的普遍信念有关。结果表明,开放标签安慰剂效应的神经机制与传统安慰剂的神经生物学基础部分相同,但我们的研究也强调了前额叶大脑区域缺失的重要差异,这表明对效果的预期可能在开放标签安慰剂中发挥不那么突出的作用。

简介

至少自Henry K. Beecher关于“强效安慰剂”的著名文章以来,人们已经知道安慰剂药片或干预措施可以产生有益的效果。1].虽然安慰剂的概念当然要古老得多,但比彻的发表可能标志着第一次重大的科学承认安慰剂是一种潜在的治疗方法。2].从那时起,人们普遍认为安慰剂治疗可以对各种各样的症状产生显著影响[3.].不幸的是,安慰剂有一个很大的缺点。由于欺骗被认为是至关重要的,使用安慰剂的治疗与严重的伦理问题有关,例如,破坏知情同意、对人的尊重以及患者和医疗保健提供者之间的信任。直到最近,在没有欺骗的情况下给予安慰剂的想法还被认为是荒谬的。然而,越来越多的证据表明,即使患者知道他们正在服用安慰剂(开放标签安慰剂,OLP),也可以帮助患有临床疾病的患者和有非临床症状的个体。根据患者的主观报告,OLPs已被证明对各种症状有有益的影响,包括,例如,肠易激综合征,抑郁,疼痛,焦虑和情绪困扰[4,5,6,7,8,9].

然而,尽管一些研究显示了积极的、反直觉的发现,但仍不清楚OLP反应是描述了客观的心理生物学效应,还是仅仅代表了反应偏差。与传统的安慰剂相比,很明显,OLP范式不能双盲,因此,当仅使用自我报告测量时,很难排除反应偏差。迄今为止,很少有工作试图用客观的生理结果来衡量OLPs的影响,结果好坏参半。例如,Mathur等人研究了OLPs是否影响伤口愈合,但没有发现结果[10].Leibowitz等人研究了生理性过敏反应,没有发现直接的主要影响,但与安慰剂信仰的相互作用([11相似的[12])。Guevarra等人采用脑电图(EEG)方法检查健康受试者的情绪困扰,并报告了中性和负性刺激时OLP对脑电图标记物的影响[13].

此外,目前尚不清楚OLP治疗可能的心理机制是否与传统安慰剂相似,后者可以用经典条件作用来解释[14,15]、病人的期望[16],或与医护人员的社交互动[14].这些机制中哪些(如果有的话)解释了OLPs的作用仍有待澄清。这也适用于OLP反应的神经机制。神经成像研究为我们理解带有欺骗作用的安慰剂的作用方式提供了重要贡献。例如,安慰剂镇痛已被证明与下行疼痛调节网络有关,包括背外侧前额叶皮层(DLPFC)、前扣带皮层(ACC)、岛叶、躯体运动脑区、杏仁核和导水管周围灰质(PAG) [17,18,19].这种内源性疼痛调节回路包括脑干中的阿片反应,并放大或抑制传入的疼痛信号[18].类似的网络也被用于情感安慰剂反应[15,18].同样,目前还不清楚OLP反应是否招募了类似的大脑区域。

本研究通过检查OLP效应的神经相关性来解决这些问题。我们决定调查OLP对情绪困扰的影响,因为这一背景已被证明对欺骗性和非欺骗性安慰剂治疗都有反应[7,13,20.,21,22,23].这项研究的目的是测试OLP治疗是否不仅影响自我报告测量,而且还影响与压力感知和调节相关的客观心理生理过程,并确定OLP反应的潜在神经机制。因此,我们采用fMRI方法检查OLPs。以前的一些研究通过使用不同的生物标记和方法来解决这些问题,例如,脑电图,得到了不同的结果([10,11,13].然而,目前的研究是第一次使用功能磁共振成像来揭示OLP反应的神经基质,这种方法有望获得高空间分辨率。

在第一项研究中,我们研究了在观看消极情绪图片时,OLP治疗对自我报告的情绪困扰的行为影响。实验2在功能磁共振成像方法中复制了这一范式,以了解这些OLP效应的神经基础。在这两个实验中,参与者被随机分配到两组,随后给予含盐水溶液的鼻腔喷雾剂。在OLP组中,参与者被告知这种喷雾是一种安慰剂,不含有效成分,但有助于减少他们在观看痛苦图片时的负面情绪。对照组的参与者接受了同样的喷雾,但被告知喷雾是必要的,因为进行实验的技术要求(见图S1在补充材料).范例采用自[13].我们的第一个研究与[13],而我们的第二个实验使用了fMRI方法,与[13使用脑电图。

在研究1中,我们假设OLP组的参与者在观看图片时报告的情绪压力较小。在研究2中,我们假设情绪压力的减轻是通过激活先前与安慰剂效应相关的大脑区域网络来反映的。17,18,19],特别是在减少由不愉快的图片(例如,眼窝前额皮质,ACC和PAG)引起的情绪困扰方面[21].

材料与方法

参与者

在研究1中,我们的行为实验,112名健康个体参与(平均年龄23.53岁,±7.32岁,67名女性)。研究2是一项fMRI实验,包括44名参与者(22.34±2.62岁)的新样本。该样本仅包括女性参与者,以控制情绪处理和调节能力的性别差异[24,25].

所有参与者均提供书面知情同意书,无神经或精神病史(自我报告)。这项研究遵循了赫尔辛基宣言,并得到了当地人体受试者委员会的批准。

这项研究是作为心理生理相互作用的实验介绍给参与者的。

程序研究1

在研究1中,参与者被随机分为两组。OLP组的参与者首先阅读了一份关于安慰剂效应的陈述,它们有多么强大,即使没有欺骗的安慰剂也被证明有效果(基于[13])。在演示结束时,实验者告诉参与者,他们将得到“一种安慰剂鼻喷雾剂,以减少你的负面情绪反应。再次强调,这是一种安慰剂,这意味着它不含任何有效成分,只有盐水溶液,而且完全无害。但就像你们从报告中读到的,如果你相信鼻腔喷雾剂会减少你的负面情绪反应,那么它确实会。”(取自[13])。然后实验者给参与者使用盐水鼻腔喷雾剂(每个鼻孔各喷一次)。这种喷雾被贴上了“安慰剂”的标签,并描绘了该大学的标志。

对照组阅读了一篇关于疼痛的神经过程和疼痛治疗的报告。两种表现都与配价词、长度和其他特征相匹配。材料取自格瓦拉等人。[13].在演示结束时,对照组的参与者接受了盐水鼻喷雾剂,但在这里我们解释说,这种喷雾是必要的,以帮助获得更好的生理读数[13].鼻喷雾剂的标签是“鼻喷雾剂”,上面有学校的标志。对照组的参与者被告知这种喷雾只含有盐水溶液。此外,控制组的参与者并不知道另一组的参与者接受了“安慰剂”喷雾(或该研究是关于安慰剂效应),因此,他们不会对被置于控制组感到失望。

在喷鼻喷雾后,参与者开始观看图片的任务。这项任务是基于之前对情绪困扰处理的研究[13,21].参与者按随机顺序观看了30张负面图片和10张中性图片。这些图片根据标准效价和唤醒评级进行了平衡,并取自IAPS数据库[26)(见补充材料;图像与格瓦拉等人的相同)。每张图片呈现6000 ms,然后进行固定交叉(4000 ms)和图片评级期5000 ms。在这段评分期间,参与者被要求在李克特量表(likert scale)的9分制中,从1(完全不负面)到9(非常负面)对图片的感觉如何。

在观看图片任务后,参与者被要求回答与鼻喷雾剂预期相关的其他问题(使用VAS量表,见补充材料)和报告的质量(以测试报告的不同之处;六项要求陈述中的信息在多大程度上被有效传达,有说服力,新颖,有趣,写得好,有用;类似于[13])。

统计分析采用混合因子方差分析,组作为研究对象间(OLP,对照),图片类型作为研究对象内因素。

程序研究2

研究2在功能磁共振成像背景下复制了研究1,并使用了独立样本。模拟研究1,我们首先将参与者随机分为两组,OLP组和对照组。随后的制备过程与研究1相同(阅读报告并提供鼻喷雾剂,参见图。S1).参加者使用鼻腔喷雾剂时的详细说明可参阅补充资料(S10).

接受鼻喷雾剂后,参与者进入扫描仪。在功能磁共振成像中,参与者以随机的方式观看了45张负面图片和45张中性图片(与格瓦拉等人的方法相同)。13],以及从IAPS数据库中获取的其他图片[26),看补充材料).每张图像呈现4秒,然后进行12秒的固定交叉。图片分三个街区展示。在积木之间的休息时间,参与者再次接受鼻喷雾剂(每个鼻孔一次),结果每个参与者总共使用了六次鼻喷雾剂。在实验结束时,我们要求参与者用一个有四个按钮的键(李克特量表范围从1到4,1 =一点也不消极,4 =非常消极)来评价这些图片给他们带来的负面情绪。类似于Guevarra等人,参与者不会在每张图片后立即报告他们的感受,以获得纯粹的神经反应,没有任何可能的内省过程[13,27].

试验期约45 min。图像显示在扫描床末端的屏幕上。参与者通过安装在接收线圈的鸟笼上的镜子观看这些刺激。

扫描后,我们要求参与者完成关于期望(与研究1相同)和olp信念的问卷调查(5个问题嵌入更一般的问题,见补充材料,与[相同]13]),以及对安慰剂的普遍看法[11)(见补充材料)、性格乐观主义(LOT-R) [28]、特质焦虑(STAI [29]),以及社会好感度评分(SES [30.])。最后,参与者必须评估演示的质量(见研究1),并检查实验者感知到的热情或能力(以测试与小组的差异;实验者的能力,对他所做的事情的了解,权威,理解能力,自信,同情心,热情,冷漠;类似于[13])。

FMRI数据使用3t西门子Tim Trio扫描仪(西门子,德国)获得。六名参与者使用更新的Magnetom 3 T Prisma Fit系统进行扫描(这些受试者在OLP和对照条件中平均分配)。使用MP-RAGE序列(TR = 1650 ms, TE = 5 ms)获得用于解剖学参考的高分辨率t1加权结构图像。功能图像采用梯度回波平面图像采集(TR = 2 sec, TE = 35 ms,翻转角度= 80度,FOV = 224 mm,切片数= 32,体素大小= 3.125 ×3.125 mm)。

使用统计参数映射软件(SPM12, Wellcome成像神经科学系,伦敦大学学院,英国伦敦)对成像数据进行预处理。对于每个受试者,这些步骤包括重新调整以校正扫描间运动,sinc插值,归一化到标准解剖空间(MNI,蒙特利尔神经学研究所模板,导致各向同性3毫米体素),最后用8毫米FWHM高斯核(全宽半最大值)平滑(标准预处理管道,[31])。

然后使用SPM中建模的血流动力学响应函数进行多元回归计算统计参数图。我们首先通过计算参与者在观看相对于中性图像的负面图像时的大脑反应(固定效应模型)来检查个体主体水平的数据。然后,我们使用每个体素中每个回归量的结果参数估计进行二级分析(随机效应模型),其中我们将这些对比与两种条件进行比较(相对于对照的OLP)。

当超过的体素阈值时,报告了大脑激活的全脑分析结果(相对于对照组的OLP,反之亦然)p< 0.001(未校正)。此外,我们用小体积校正(SVC)分析了先验感兴趣区域(roi)的大脑激活(atp< 0.05, FWE在这些roi内校正)。这些roi是基于先前安慰剂效应和情绪处理研究中报道的大脑区域,包括双侧杏仁核[21], PAG(5毫米球体),右眼窝额叶皮层,右岛叶,ACC,双侧DLPFC [32],以及海马体[33](10毫米的球体)。对于相对于中性图片的一般对比阴性(不考虑组),我们报告了体素阈值为的激活p< 0.001(未经校正)以及基于先前研究的杏仁核激活的roi [21](小体积校正,球体5毫米,在p< 0.05, FWE在这些roi内校正)。使用SPM解剖工具箱对功能成像结果进行解剖解释。

结果

研究1:OLP与自我报告的情绪困扰

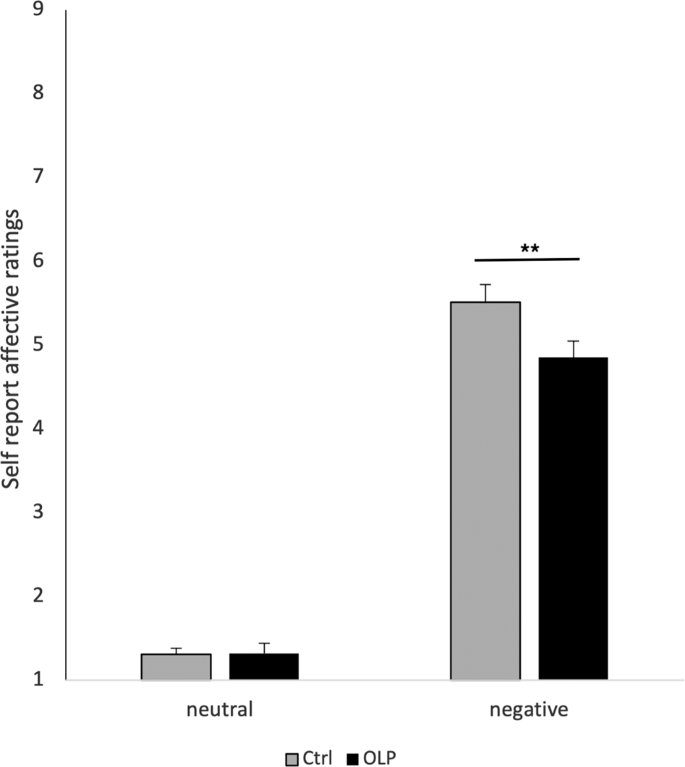

在分析自我报告的情绪困扰时,混合分析方差分析揭示了图片类型的主要影响(F (1,110) = 742,41,p< 0.001,部分eta2= 0.87),这表明负面图像确实被评为负面。此外,我们发现与组(F (1,110) = 5.54,p= 0.020,部分eta2= 0.05)。随后的事后测试表明,OLP组的参与者比对照组经历了更少的负面情绪(对照组:5.51±1.56,OLP: 4.85±1.49:t (110) = 2.30,p= 0.011,科恩d = 0.43;片面的)。对于中性图片,我们没有发现任何组间差异(t(110) =−0.03,p> 0.10)(如图。1).

当问及参与者是否认为鼻喷雾剂减轻了他们的情绪困扰(预期)时,OLP组的参与者比对照组更认同这一说法,这表明对安慰剂鼻喷雾剂有效性的信息操纵起了作用(t(110) =−2.05,p= 0.021)。这种期望的强度与所报告的情绪困扰无关(p> 0.10)。

研究2:OLP效应的神经相关性

研究一表明,安慰剂鼻喷雾剂成功地减少了观看负面图像时的情绪困扰,研究二旨在确定这种影响的神经基础。

OLP和对照组在人口统计学数据或其他变量(乐观、焦虑、社会可取性评分或对安慰剂的普遍信念)方面没有差异;见表1).此外,两组之间在对演示质量的评估(在实验前,为了控制鼻喷雾剂的有效性,各组接受了该评估)或对实验者热情或能力的感知方面没有差异。操作检查显示,OLP组比对照组更相信OLP的力量,正如我们的实验设置所预期的那样(t(42) = 2.41,p= 0.011)。实验结束后,当询问参与者是否认为鼻腔喷雾剂可能降低了他们对负面图片的情绪反应(期望)时,我们发现两组之间没有任何结果(t(42) = 0.10,p> 0.10)。这与第一项研究相反,可能是由于实验结束和参与者完成问卷(在扫描仪外)之间的时间相对较长(几分钟)。

行为结果重复了第一项研究的结果,证明OLP减少了自我报告的情绪痛苦(对照组:2.04±0.62,OLP: 1.60±0.76,范围从1到4,4表示感到极度痛苦;T (42) = 2.09,p= 0.021, Cohen 's d = 0.63)。OLP组自我报告的情绪压力与参与者的期望无关(r=−0.16)或对olp的信仰(r= 0.20)。此外,它与安慰剂或乐观主义的普遍信念无关p> 0.10,见表S4,补充材料).对照组也缺乏情绪困扰和期望之间的相关性(p> 0.10),但这个问题对参与者来说可能显得很奇怪,因为使用鼻喷雾剂是出于技术上的需要。

对比大脑对负面图片的反应(与中性图片相比),无论分组,都显示右侧杏仁核的激活(基于ROI分析,FWE校正,在p< 0.05)以及颞上回和其他区域(基于全脑分析,p< 0.001,未经校正),与预期一致(见图。2及补充表S3).

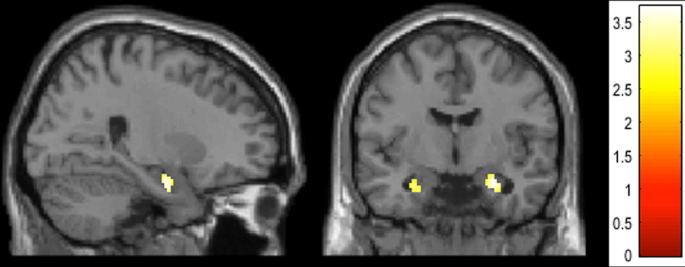

当OLP的大脑反应相对于对照组进行比较时,我们发现PAG和双侧海马体中激活了集群(基于roi的分析,FWE校正,在p< 0.05;全脑探索性分析p< 0.001(未校正)显示相同的大脑区域,但没有额外的激活)(见表2和无花果。3.).在OLP组中,这些大脑激活与感受到的痛苦呈负相关(见表)S4在补充材料).当将阈值降低到p< 0.005(未经校正,全脑分析)的结果表明,ACC有额外的激活,但在其他大脑区域没有。特别是,我们没有在前额叶大脑区域发现大脑活动(即使在非常宽松的阈值p< 0.01,全脑分析,未校正)。

与对照组相比,与开放标签安慰剂相关的大脑激活揭示了海马和导水管周围灰质的接合(基于ROI分析,FWE在p< 0.05,见表2和文本)。即使阈值较轻,也未发现前额叶皮层的脑区p< 0.01(未校正)。在T1-MNI参考脑上,fMRI信号显著改变的区域显示为颜色叠加(图片显示在T1-MNI参考脑的激活)p< 0.005未经校正,仅供图片使用)。

对比对照组相对于OLP组,在roi或全脑分析中没有活跃的聚类p< 0.001,未经校正)。当将阈值降低到p< 0.005(未校正,全脑分析),我们发现左边缘上回的大脑激活,但没有其他聚类(见表2).

在海马体和PAG中,与安慰剂相关的大脑激活与OLPs将起作用的预期(期望)或对OLPs的信念(所有)无关p> 0.10),但普遍认为安慰剂有效(右海马体:r= 0.37,p= 0.085,左海马:r= 0.40,p= 0.056, pag:r= 0.61,p= 0.002)(见补充材料,S4,S5).与安慰剂相关的大脑激活与个性变量(乐观、焦虑、社会可取度评分;所有p> 0.10)。

讨论

对患者和健康受试者的大量研究报告了OLP治疗的效果[8,9,34])。这些研究大多采用自我报告的方法来确定效果。鉴于OLP范式不能被盲化,目前尚不清楚这些效应是否可以用反应偏差(例如,社会可取性)来解释,还是代表客观心理生理过程的真实变化。使用神经成像方法可能有助于解决这个问题。

我们报告,OLP治疗减少了健康受试者自我报告的情绪困扰,这与先前关于OLP对情绪困扰或焦虑影响的文献一致(例如,[7,12,13])。此外,我们还在功能磁共振成像环境中复制了OLP对情绪困扰的有益影响,使我们能够了解OLP效应背后的神经机制。我们发现这种效应主要与海马体、ACC和PAG的激活有关。PAG在代表安慰剂反应的大脑区域网络中的作用是众所周知的,例如,在安慰剂镇痛的下行疼痛调节网络中。PAG包括许多具有下行脊髓传出的阿片类神经元,这些神经元被认为在安慰剂反应中甚至在脊髓水平上调节疼痛知觉[32,35].类似的机制也讨论了情绪安慰剂反应[15]。在这里,我们认为PAG可能调节了杏仁核中的情绪困扰。众所周知,从杏仁核到PAG有一条通路,在动物中,它指导着适当的与恐惧相关的行为,如冻结或逃跑。值得注意的是,这一途径已被证明用于先天和后天的恐惧反应[36].与前扣带回的参与一起,前扣带回以前与安慰剂反应有关(例如,当看到不愉快的图片时,情绪困扰[21]), PAG是大脑区域网络中一个众所周知的关键结构,它是安慰剂反应的基础。

我们还发现海马体与OLP效应有关。这个区域并不是代表安慰剂反应的大脑结构网络的典型部分(但有趣的是,在反安慰剂效应中[37,38,39])。众所周知,海马体在调节情感状况方面发挥着至关重要的作用,因此它是情感大脑的一个中心枢纽。40].它是一个网络的一部分,包括PAG和杏仁核,代表焦虑反应[39,41].例如,研究表明海马体可以调节焦虑状态[42,43],尤其是前部[44,45].此外,前海马体结构预测了以影响为中心的心理治疗结果[43,46].此外,已有研究表明海马和杏仁核之间存在双向通路[47腹侧海马体和前扣带回调节杏仁核的激活和焦虑行为[48].在这里,我们认为在我们的研究中,海马体和PAG都成功地调节了OLP组的负面情绪体验。

因此,在比较有欺骗和没有欺骗的安慰剂的大脑网络时,似乎有显著的差异。带有欺骗性的安慰剂似乎通过激活前额叶皮层(以及其他大脑区域)来调节我们对负面图片的情绪反应。21],它指出了期望作为一种机制的作用。前额叶皮层的作用已被证明对传统的安慰剂效应至关重要[49].例如,研究表明,使用经颅磁刺激短暂中断DLPFC可以阻断安慰剂镇痛[50].相比之下,OLP效应似乎依赖于海马体、ACC和PAG等结构,而不是大脑额叶区域。因此,除了期望之外的其他机制必须解释没有欺骗的安慰剂的工作方式。这也得到了这样一个事实的支持,即我们没有发现预期(或相信OLPs)与自我报告的情绪困扰或大脑激活之间的任何相关性(但值得注意的是,与安慰剂相关的大脑反应与对安慰剂力量的普遍信念有关,这与之前的研究是一致的[11])。

期望与自我报告或情绪困扰的神经测量之间缺乏关系,这也与先前大多数关于OLP效应的研究一致(例如,[13]),并可能区分公开和隐蔽的安慰剂效应。例如,已有研究表明,较高的基线期望预示着双盲安慰剂反应,而在开放安慰剂试验中报告了相反的效果[51].根据这些发现,有报道称OLP的效果独立于所报道的疼痛缓解预期[52],表明调节疼痛(或情绪困扰)的OLP效应可能基于较低的疼痛控制机制,而前额叶大脑区域没有参与。其他关于OLP效应的研究也未能显示基线期望和安慰剂反应之间的任何正相关(例如,[53,54])。因此,不同的安慰剂疗法似乎基于不同的机制[55].这也得到了最近一项研究的支持,该研究比较了OLP与传统双盲安慰剂以及肠易激综合征的无药对照条件。作者发现了安慰剂类型的不同预测因素(部分效果相反),这表明不同的心理机制可能参与了olp和传统隐藏的安慰剂[56].

我们的研究可能存在一些局限性。首先,我们的样本只包括年龄有限的女性参与者,她们都是学生。其次,参与者通过一个4个按钮的方框来评估他们在看完图片后感受到的情绪困扰。进一步的研究应尝试包括自我评估模型(SAM)评级[26],以提供更详细的资料。第三,我们通过展示高度负面的图片来衡量情绪困扰。该结果应通过使用其他压力诱导范式来复制,例如,蒙特利尔成像压力任务[57].

我们的研究结果有助于越来越多的研究证明安慰剂的有益作用,而不是欺骗。9],提出OLPs可能提供一种可行的、具有成本效益的和道德上合理的新方法来解决临床和非临床症状。由于我们的结果不仅依赖于自我报告测量,而且提供了OLP效应的神经标记,我们认为,我们研究中报告的有益效应不太可能仅仅基于反应偏差。虽然需要进一步的研究来解决我们样本的一些局限性(见上文),但结果表明,非欺骗性地使用安慰剂可能非常有前途。

数据可用性

评估论文中结论所需的所有数据均在论文和/或论文中补充材料.

参考文献

比彻港元。强有力的安慰剂。美国医学杂志1955;159:1602-06。

克TJ。强大的安慰剂:随机对照试验的黑暗面。《柳叶刀》杂志。1998;351:1722-5。

Finniss DG, Kaptchuk TJ, Miller F, Benedetti F.安慰剂效应的生物学、临床和伦理进展。《柳叶刀》杂志。2010;375:686 - 95。

Kaptchuk TJ, Friedlander E, Kelley JM, Sanchez MN, Kokkotou E, Singer JP,等。无欺骗安慰剂:肠易激综合征的随机对照试验。PLoS ONE。2010; 5: e15591。

凯利,卡普楚克,李晓明,李晓明。重度抑郁症的开放标签安慰剂:一项试点随机对照试验。《精神世界》2012;81:312-4。

Carvalho C, Caetano JM, Cunha L, Rebouta P, Kaptchuk TJ, Kirsch I.慢性腰痛的开放标签安慰剂治疗:一项随机对照试验。痛苦。2016;157:2766 - 72。

Schaefer M, Denke C, Harke R, Olk N, Erkovan M, Enge S.开放标签安慰剂减少考试焦虑和提高自我管理技能:一项随机对照试验。科学代表2019;9:13317。

Kleine-Borgmann J, Schmidt K, Billinger M, Forkmann K, Wiech K, Bingel U.开放标签安慰剂对健康医学生测试成绩和心理健康的影响:一项随机对照试验。科学通报2021;11:21 130。

冯恩斯多夫M, Loef M, Tuschen-Caffier B, Schmidt S.开放标签安慰剂在临床试验中的作用:系统评价和荟萃分析。科学通报2021;11:3855。

马瑟,贾勒特,布劳德本特,佩特里。伤口愈合的开放标签安慰剂:一项随机对照试验安行为医学。2018;52:902-08。

莱博维茨KA, Hardebeck EJ, Goyer JP, Crum AJ。患者信念在开放标签安慰剂效应中的作用。健康心理,2019;38:613-22。

张志刚,张志刚。开放标签安慰剂对状态焦虑和糖皮质激素应激反应的影响。脑科学2021;11:508。

Guevarra DA, Moser JS, Wager TD, Kross E.没有欺骗的安慰剂减少了自我报告和情绪困扰的神经测量。Nat Commun. 2020;11:3785。

安慰剂效应:了解健康和疾病的机制。英国牛津:牛津大学出版社;2008.

恩克P宾格尔U Schedlowski M里夫w在医学中的安慰剂反应:最小化,最大化还是个性化?中国医药科学。2013;12:191-204。

卡普丘克TJ,米勒FG。开放标签安慰剂:诚实开具的安慰剂能带来有意义的治疗效果吗?Bmj。2018;363:k3889。

安慰剂效应:从神经生物学范式到翻译意义。神经元。2014;84:623-37。

打赌TD,阿特拉斯LY。安慰剂效应的神经科学:将环境、学习和健康联系起来。神经科学。2015;16:403-18。

Zunhammer M, Spisák T, Wager TD, Bingel U.来自个体参与者fMRI数据的安慰剂镇痛神经系统的元分析。Nat Commun. 2021;12:1391。

潘文杰,李志强,李志强。安慰剂和阿片类镇痛的神经网络研究。科学-。2002; 295:1737-40。

杨晓明,张晓明,张晓明,张晓明。情绪加工诱导的焦虑缓解预期激活了一个广义调节网络。神经元。2005;46:957 - 69。

王晓明,王晓明,王晓明,等。大尺度脑网络协调在安慰剂诱导的焦虑解痉中的作用。大脑皮层。2019;29:3201-10。

Schienle A, Gremsl A, Schwab D.安慰剂可以改变情感情境:一项与事件相关的潜在研究。《生物精神病学》2020;150:107843。

为什么性对神经科学很重要。神经科学。2006;7:47 - 84。

McRae K, Ochsner KN, Mauss IB, Gabrieli JJD, Gross JJ。情绪调节的性别差异:认知重评的功能磁共振研究。集团进程集团间关系。2008;11:43 - 62。

郎普杰,布拉德利,MM,卡斯伯特,BN国际情感图像系统(IAPS):说明书和情感评级,技术报告A-8。盖恩斯维尔:佛罗里达大学心理生理学研究中心;2008.

Moser JS, Dougherty A, Mattson WI, Katz B, Moran TP, Guevarra D,等。第三人称自我对话促进情绪调节,而不涉及认知控制:来自ERP和fMRI的证据。科学通报2017;7:4519。

格莱斯默,霍耶,克罗切,赫茨伯格PY。德国版的生活取向测验(LOT-R) zum dispositionellen optimismus und pessimism[德国版的生活取向测验(LOT-R),测试乐观和悲观的性格]。精神批判für精神批判。2008;16:26-31。

斯皮尔伯格CD,戈萨奇RL,卢申R,瓦格PR,雅各布斯GA。状态-特质焦虑量表手册。加州帕洛阿尔托:咨询心理学家出版社;1983.

独立于精神病理学的社会可取性新量表。《心理咨询》1960;24:349-54。

Denke C, Rotte M, Heinze HJ, Schaefer M.撒谎和随后对牙膏的渴望:体感觉皮层的活动预测道德纯洁隐喻的体现。《大脑皮层》2016;26:47 - 84。

Wager TD, Rilling JK, Smith EE, Sokolik A, Casey KL, Davidson RJ,等。安慰剂诱导的FMRI对疼痛的预期和体验的改变。科学2004;303:1162-7。

林晨晨,吴春春,吴淑云,林海辉。与恐惧经历相关的大脑激活在年轻人和老年人的海马体和杏仁核中显示出共同和不同的模式。科学通报2018;8:5137。

Saunders B, Saito T, Klosterhoff R, de Oliveira LF, Barreto G, Perim P,等。“我认为补充剂会帮助我”:开放式安慰剂提高了女性自行车手的运动表现。PLoS ONE。2019; 14: e0222982。

Eippert F, Finsterbusch J, Bingel U, Büchel C.脊髓参与安慰剂镇痛的直接证据。科学2009;326:404。

金永杰,霍洛维茨,巴佩尔曼,谭丽敏,李琪,李立文,等。大鼠背侧导水管周围灰色杏仁核通路传递先天和习得性恐惧反应。美国国家科学研究院。2013; 110:14795 - 800。

孔杰,郭鲁波,李志强,李志强,等。超痛觉反安慰剂效应神经机制的功能磁共振成像研究。神经科学杂志,2008;28:13354-62。

李志强,李志强,李志强,等。治疗预期对药物疗效的影响:成像阿片类药物瑞芬太尼的镇痛益处。科学翻译,2011;3:70ra14。

吴彬格,魏奇K,李特C, Wanigasekera V, Ní Mhuircheartaigh R, Lee MC,等。海马通过功能连通性的改变介导反安慰剂对阿片类镇痛的损害。神经科学杂志,2022;56:3967-78。

Papez JW。一种被提出的情感机制。1937.中华神经科学杂志,1995;7:103-12。

鲁宾逊OJ,派克AC,康威尔B,格里隆C.焦虑的翻译神经回路。中华神经外科杂志。2019;90:1353-60。

Revest JM, Dupret D, Koehl M, Funk-Reiter C, Grosjean N, Piazza PV,等。成人海马神经发生参与焦虑相关行为。摩尔精神病学2009;14:959-67。

Felix-Ortiz AC, Beyeler A, Seo C, Leppla CA, Wildes CP, Tye KM。BLA到vHPC输入调节焦虑相关行为。神经元。2013;79:658 - 64。

范思洛MS,董华伟。海马体背侧和腹侧在功能上是不同的结构吗?神经元。2010;65:7-19。

小SA, Schobel SA, Buxton RB, Witter MP, Barnes CA.衰老和疾病中海马功能障碍的病理生理学框架。神经科学,2011;12:585-601。

Suarez-Jimenez B, Zhu X, Lazarov A, Mann JJ, Schneier F, Gerber A,等。前海马体体积预测以影响为中心的心理治疗结果。精神医学2020;50:396-402。

Felix-Ortiz AC, Tye KM。杏仁核输入到腹侧海马体双向调节社会行为。神经科学杂志,2014;34:586-95。

Ortiz S, Latsko MS, Fouty JL, Dutta S, Adkins JM, Jasnow AM。前扣带皮层和海马腹侧输入基底外侧杏仁核选择性控制广泛性恐惧。神经科学杂志2019;39:6526-39。

没有前额叶控制,没有安慰剂反应。痛苦。2010;148:357-8。

Krummenacher P, Candia V, Folkers G, Schedlowski M, Schönbächler G.前额叶皮层调节安慰剂镇痛。痛苦。2010;148:368 - 74。

Lembo A, Kelley JM, Nee J, Ballou S, Iturrino J, Cheng V,等。肠易激综合征的开放标签安慰剂vs双盲安慰剂:一项随机临床试验。痛苦。2021;162:2428-35。

Schafer SM, Colloca L, Wager TD。当受试者知道他们接受的是安慰剂时,条件性安慰剂镇痛作用就会持续。中国医学杂志。2015;16:12 - 20。

Kleine-Borgmann J, Schmidt K, Hellmann A, Bingel U.开放标签安慰剂对慢性背痛患者疼痛、功能障碍和脊柱活动的影响:一项随机对照试验。疼痛160:2891 2019;97年。

潘阳,Meister R, Löwe B, Kaptchuk TJ, Buhling KJ, Nestoriuc Y.开放标签安慰剂治疗绝经期潮热:一项随机对照试验。科学通报2020;10:20090。

李志强,李志强,李志强,等。开放标签安慰剂与双盲安慰剂治疗患者的经验:一项混合方法定性研究。BMC Psychol, 2022;10:20。

巴卢,哈斯JW, Iturrino J, Nee J, Kirsch I, Rangan V,等。肠易激综合征随机对照试验中开放标签与双盲安慰剂反应的心理预测因子Psychosom Med. 2022; 84:738-46。

Dedovic K, Renwick R, Mahani NK, Engert V, Lupien SJ, Pruessner JC。蒙特利尔成像压力任务:使用功能成像来调查感知和处理人类大脑中的心理社会压力的影响。中华精神病学杂志2005;30:319-25。

资金

由Projekt DEAL启动和组织的开放获取资金。

作者信息

作者及隶属关系

贡献

设想和设计实验:MS MG FS SE。实验执行:FS MG AK MS.数据分析:FS MS.论文撰写:MS AK MG SE.。

相应的作者

道德声明

相互竞争的利益

作者声明没有利益竞争。

额外的信息

出版商的注意施普林格自然对出版的地图和机构从属关系中的管辖权主张保持中立。

补充信息

权利和权限

开放获取本文遵循知识共享署名4.0国际许可协议(Creative Commons Attribution 4.0 International License),允许以任何媒介或格式使用、分享、改编、分发和复制,只要您对原作者和来源给予适当的署名,提供知识共享许可协议的链接,并注明是否有更改。本文中的图像或其他第三方材料包含在文章的创作共用许可中,除非在材料的信用额度中另有说明。如果内容未包含在文章的创作共用许可协议中,并且您的预期使用不被法定法规所允许或超出了允许的使用范围,您将需要直接获得版权所有者的许可。要查看此许可证的副本,请访问http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

关于本文

引用本文

谢弗,M., Kühnel, A.,施韦策,F.。et al。情绪困扰中开放标签安慰剂效应的神经基础。Neuropsychopharmacol。(2022)。https://doi.org/10.1038/s41386-022-01501-3

收到了:

修改后的:

接受:

发表:

DOI:https://doi.org/10.1038/s41386-022-01501-3