摘要

强烈的社会性一直是人类文化和文明的催化剂,我们个人层面的社会关系对我们的健康和幸福起着关键作用。然而,我们在这些关系上投入的时间是非常敏感的。为了理解这是如何发生的以及为什么会发生,我们首先概述了灵长类动物社会性的进化背景,而我们人类的社会世界正是从灵长类动物社会性进化而来的。然后,我们回顾了这种人类社会性的定义特征,提出了一个框架,在此框架下,人们可以理解COVID-19大流行期间大规模社会隔离的后果,包括精神健康恶化、压力、睡眠障碍和药物滥用。我们概述了关于长时间社会孤立的神经基础的近期研究,特别强调了高阶神经回路,如默认模式网络。我们对研究的调查涵盖了长期社会剥夺的负面影响和日常大流行经历的多方面驱动因素。

主要

和所有类人猿一样,人类是高度社会化的。现在有相当多的证据表明,社会嵌入性的个体间差异会影响各种健康和健身指标。在人类中,最能预测身体健康、幸福以及未来寿命的指标是亲密友谊的数量和质量,而更传统的因素(如饮食、肥胖、饮酒和空气质量)远远排在第二位1,2.事实上,社会参与的频率预示着心理健康和幸福3.、自我评价的幸福感、对生活的满意度以及对当地社区的信任4.

过去两年的COVID-19封锁是一场全球压力测试——比有历史记载的任何时候都更戏剧性的大规模社会剥夺。在公共卫生限制达到顶峰时,全球有36亿人受到政府强制的居家令的影响。就个人而言,我们知道我们对孤立的反应很差。然而,现有的心理学和神经科学研究几乎没有谈到大规模隔离的可能后果。相比之下,已有许多关于社会剥夺对老年人影响的大规模流行病学研究5.几乎所有这些调查都有证据表明,它对认知能力、心理和身体健康,甚至寿命都有不利影响。显然,长期的社会孤立经历会增加患抑郁症和痴呆、心血管疾病和某些类型癌症的风险6,7,8.

本综述提供了一个参考框架,可以通过整合关于人类社会性及其潜在神经生物学机制的既定知识,帮助定位当前和未来关于大规模社会孤立的发现。为此,我们首先将人类社会性放在类人猿灵长类社会性的更大背景下,以及它的行为和神经生物学决定因素。我们的目标是提供一个更有根据的解释,为什么人类社会性的神经生物学会采取这种形式。然后,我们调查了一些与COVID-19期间大规模封锁和随后的社会康复带来的神经生物学和心理后果直接相关的正在形成的证据。

灵长类动物社会性的神经生物学

类人猿灵长类动物表现出一种在其他哺乳动物或鸟类中很少遇到的联系性社会9,10.灵长类动物的社会性通常包括基于可以持续一生的二元关系的稳定的社会群体。这些互动模式通过社交仪容整洁等特定行为得到强化11并对社会伙伴进行持续的视觉监控12这就是定期交换社会支持的背景13.在人类和社会性最强的非人类灵长类动物(包括对偶结合的物种,如伶猴和猫头鹰猴,以及狒狒、猕猴和类人猿)中,这些关系的特点是情感强度的水平,反映在明显渴望与社会伴侣在空间上接近12,14.就像人类一样,众所周知,与他人的亲密关系可以带来巨大的健康益处:有更多陪伴伴侣的人从受伤中恢复得更快,活得更长,生育能力更强,后代更有可能存活到生育年龄。

在类人猿灵长类动物中,这种社会关系是通过一种利用大脑中两个独立神经系统的双过程机制形成和维持的15.一种是情感(或“原始的感觉”)16)的成分建立在内啡肽系统上,由社交梳理(作为一种社交“温柔接触”的形式)介导,这可能与人类的社会支持的大脑关联密切相关(见下文)。另一个组成部分是更明确的自我意识形式的更高层次的认知17这涉及到对一段关系的概念化理解,这可能与人类孤独的大脑相关因素密切相关(见下文)。第一个神经系统创造了一个精神药理学环境,激励两个有联系的人长期呆在一起。这反过来又允许他们通过第二个神经系统建立信任、义务和互惠的关系。其他神经递质(如血清素和多巴胺)和神经激素(如催产素和睾酮)在行为管理中发挥着重要作用18.然而,也有可能没有一种能像内啡肽那样以特定的方式促进结合关系的形成19,20.,21,22.如果这是真的,很大程度上可能是内啡肽的半衰期比其他化学物质长得多的结果22.

在灵长类动物中,而不是其他鸟类和哺乳动物中,社会群体的大小与大脑容量有关(社会大脑假说)。10,23,24.这种进化的观点意味着,维持稳定的社会群体的认知需求成为了扩大群体规模的一个功能。随着长期联系关系的出现,认知成本也在增加25——以鸟类为例,以终身伴侣关系为特征的物种的大脑比每年形成新的繁殖伴侣的物种和乱交交配的物种的大脑更大10.更重要的是,两个人的神经成像研究26,27,28,29,30.,31和cercopithecine灵长类动物32,33,34研究表明,个体间朋友数量(或生活群体规模)的差异与高级联想脑回路的容量有关。这些证据表明,社会大脑关系既适用于物种内部,也适用于物种之间。

亲密社交是通过一系列认知技能实现的,包括心智化、同理心、自我控制、因果推理和一次性规则学习。这些心智能力,尤其是在人类身上,让我们能够同时处理好几段关系24.可能是类人猿灵长类特有的35在美国,这些认知技能涉及大脑中专门的神经回路,特别是与换位思考相关的默认网络24,36,37,38.在其他灵长类动物中也发现了这种宏观大脑系统的雏形,它也是社会性的基础39,40,41,42,43,44.

除了这些对大脑“硬件”基础设施的新要求外,通过经验学习也发挥着至关重要的作用。随着时间的推移,人与人之间的关系会随着时间的推移而发生变化45.这使得我们不可能对所有可能的社会环境进行立法,这些社会环境具有我们在许多非灵长类动物的简单社会系统中发现的那种根深蒂固的行为反应46.同样,传统的联想学习也太慢,缺乏灵活性。相反,类人猿灵长类动物通过一套习得的规则(其中许多规则涉及复杂的社会权衡,其中与不同个体的关系的价值进行了比较)来运作,这些规则可以应用于随着社会和生态环境的变化,成本和收益会随时间发生巨大变化的环境中。为了提供社会学习的空间,灵长类动物,特别是人类,需要一个较长的青春期,在此期间,社会化不断地磨砺着社会互动的工具技能。在灵长类动物中,新皮层更大的物种往往有更长的成熟期47.发育和神经成像研究都表明,在人类生命周期的这一关键时期可能占据生命最初25年的时间48,49与生长模式指示的额叶扩张和神经成熟的完成相一致50和轴突髓鞘形成51,52.

在类人猿灵长类动物(包括人类)中,社会联系的过程是由中枢神经系统中调节内啡肽的部分来支持的19,21,22,53,54,55,56,57,58.梳理毛发时的手部动作会触发大脑中内啡肽的上调20.,59,60,通过高度专门化的c -触觉传入神经系统介导61,62.除了内啡肽系统创造的社会效益,有证据表明内啡肽上调免疫系统以更好地防御宿主,特别是通过动员自然杀伤细胞63,64,65.内啡肽在运动中也会被上调,从而对免疫系统有好处66,67.缺乏社交和/或身体活动减少的时期很可能导致补偿性行为,例如增加使用替代兴奋剂(例如酒精和尼古丁),这暗示着伴随健康恶化的机制途径。

人类通过多种形式的随意的“温柔接触”来利用这种内啡肽机制,比如拥抱、抚摸和爱抚,这些都融入了我们的社交模式中68,69.这些联系机制对我们的时间预算造成了很大的负担,还涉及了相当一部分醒着的时间的投入。一项关于人类友谊形成的研究估计,将一个陌生人变成亲密的朋友需要大约200小时的面对面接触70.更重要的是,友谊需要高频率的联系来保持他们的情感质量(例如,亲密的朋友每天至少半个小时71,72);否则,随着时间的推移,关系质量会急剧下降45,73.这些投资模式似乎描述了一种社会指纹,这种指纹对个人来说是独一无二的,而且随着时间的推移是稳定的73,74.在缺乏社会交换机会的情况下,我们可能会看到社交网络的更替和个人思考社会世界方式的改变(与非社会环境相反)。

在灵长类动物中,群居梳理是非常耗时的,如果要维持稳定的凝聚力,群体的规模最多只能限制在50个人左右11,75.人类能够在更大的群体中生活,是通过补充灵长类动物以触摸为基础的联系机制,加上其他明确的社会行为,这些行为也被证明可以触发内啡肽系统,但更有效率,因为它们允许几个个体同时“梳理”。这些行为包括大笑76,77、唱歌78,79,80,跳舞81、宗教仪式82大吃大喝,83,84和情感故事85.然而,亲密的关系依赖于更亲密的接触过程和面对面的接触68,69,71.虽然社交孤立对行为和健康的影响可能是由于亲密的内部圈子的社会交流中断造成的,但未能参与我们在社交网络的外层更外围的关系中使用的社会活动可能会产生可衡量的后果。

总而言之,人类的社会互动模式是由灵长类动物长期存在的机制所支撑的,并由构成人类专门社会工具箱的新型社会互动形式所补充。无论从神经生理上还是时间上来说,维持这些都是非常昂贵的。投资失败导致关系质量的迅速下降和相关利益的丧失,导致心理和身体健康状况的恶化。

我们社会世界的结构

我们的友谊和家庭关系不是由孤立的两个人组成的。相反,这些联系形成了一个交织的关系网络,在我们周围的社会空间中展开,而只有部分映射到我们周围的物理空间。了解这个社会世界的结构和动态提供了一个重要的框架,有助于解释社会孤立的一些后果。

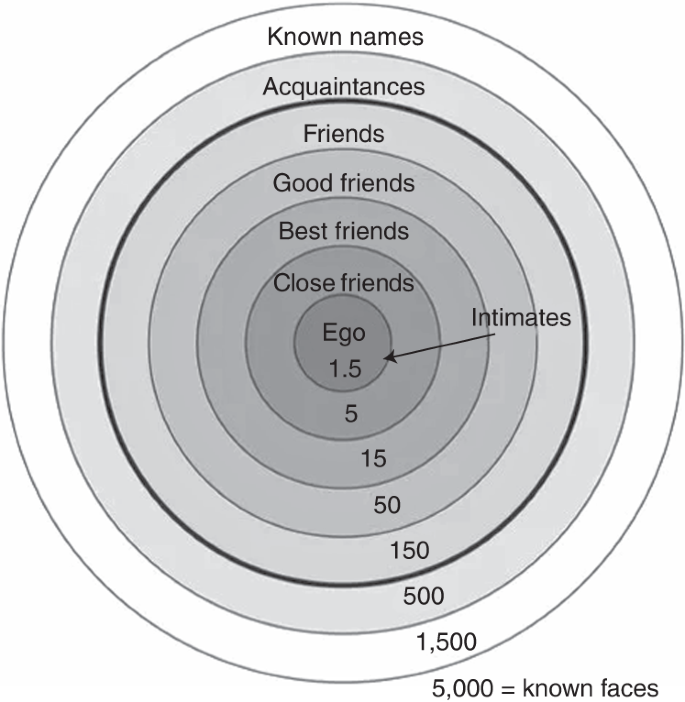

我们并没有平等地对待社会上的所有成员。相反,我们的社交网络和社区具有独特的分形结构,在我们周围形成了一系列不断扩大的层86(无花果。1).这些层次是由我们联系个体成员的频率和我们对他们的情感亲密程度所决定的71.图中的社会层次。1具有非常特定的尺寸,比例接近3。86,87,88),这样每一层的大小都是紧挨着它里面的那一层的三倍。请注意,每一层都包括大家庭成员和普通朋友,尽管最外层主要由熟人组成。不过,为了方便起见,我们按照惯例统称他们为“朋友”。68没有区别,除非我们另有说明。在社交网络和其他灵长类动物的群体规模中,也发现了类似的分层结构,网络层大小的数值完全相同24,89,90.

个人社交网络有一个包含层次的分层结构,每层的大小不同,这是由接触的频率和感知的情感亲密程度决定的86.所示值为稳健的总体平均值。在每一种情况下,由于性别、年龄、性格和环境的不同,个体间存在差异。这些值通常具有分形结构,其比例为~3。150处较暗的圆圈表示个人社交网络的正常极限,在这种社交网络中,关系是相互的,相对稳定的,有个人历史;除此之外,外层的人与他们的关系是随意的、无回报的、更流动的。注意,所有层次都包括朋友和大家庭,通常被称为“朋友”。除了少数已经成为正式朋友的同事外,大多数同事都会被归入“熟人”一层。

这种模式反映了我们在个人关系中所做的投资选择的组合,作为他们为我们提供的好处的功能91,92可用于集中社交的时间不可避免地受到限制93,94,95.在某种程度上,这是一个直接的结果,这两个类人猿灵长类动物71和人类72,94在美国,一段友谊的强度,以及因此对它将提供各种基本服务的期望,直接反映了在它上面投入的时间96.我们如何分配工作的这种模式负责分层效应,每一层都与每个成员的特征接触频率相关联71.如果我们与一个人的接触频率低于这个水平,那么在短短几个月的时间里,他们就会从圆圈中滑出,直到进入新的较低接触频率的那一层55.图中最里面的五层。1似乎是对我们的健康和幸福有最大影响的那些:它们由我们最可靠的家庭和朋友关系组成,就愿意提供情感、社会、经济和其他形式的帮助而言97.

人类个人社交网络的平均规模是150个人86.然而,个体间的显著差异反映了性别和个性71.女性的内层通常比男性更大,尽管整个网络的大小保持相似。这与女性在关键的社会认知能力(如设身处地为他人着想)上的更好表现相一致71.在某种程度上,这种典型的优势反映了这样一个事实:与男性相比,女性的关系在情感上更强烈、更专注,因此也更脆弱(也就是说,更容易破裂),男性的关系更随意、更像俱乐部71,98,99,One hundred..同样,外向的人通常比内向的人拥有更大的社交网络。由于外向者将他们可用的社交时间分布得更广,他们与网络成员的平均情感亲密度较低93,101.年龄对我们的社交网络结构也有显著影响。25岁左右,网络规模随着年龄的增长而增加,达到250人左右,20多岁到60多岁之间,网络规模减少到稳定的150人,然后从70多岁开始下降102.青春期的增加反映了换位思考和其他社会认知技能的逐渐完善,使我们能够处理更多的关系103;步入老年很大程度上反映了失去的友谊无法得到取代。

人与人之间的一些差异可以追溯到大脑基质。例如,依恋类型与内啡肽受体密度密切相关,尤其是在高级联想皮层的额叶部分57.这反映在这样一个事实上:那些拥有冷静依恋风格的人往往比那些拥有热情依恋风格的人拥有更少的朋友104.类似地,对移民社交网络拓扑结构的分析提供了明确的证据,表明对潜在朋友池的有限访问限制了个人网络的规模,从而改变了网络拓扑结构94.

根据这些早期的发现,我们预计,随着时间的推移,与他人接触的距离会越来越远,长期的社会孤立将导致社会脱节感的增强。我们通常最常看到的那些(图中最里面的圆的成员)。1)会招致最大的失落感。此外,社会风格中个体间差异的已知来源预测,性别/性别以及其他身份和多样性因素将影响社会孤立对社会不同阶层的影响。例如,鉴于我们上面总结的研究结果,我们预计最近的COVID-19封锁对女性(其关系通常更密切)的影响比对男性(其社会关系通常更随意)的影响更严重。同样,也许更明显的是,我们会认为外向的人比性格内向的人更容易感到社交孤立。就年龄而言,我们可以确定两个易受伤害的时期:青春期(社交技能得到磨练、人际关系得到发展的时期)和老年期(社交网络自然容易收缩的时期)。

社会孤立的新兴神经生物学

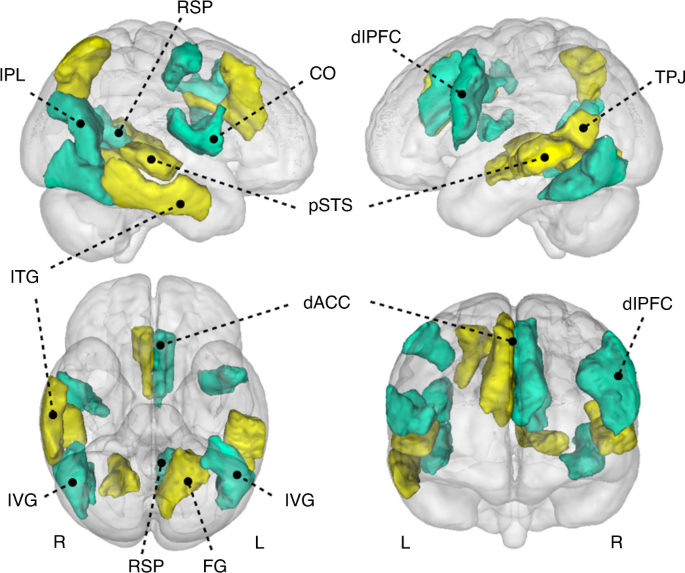

在大脑层面,社会孤立的体验已被发现表现出各种症状(图。2),尤其是在前额叶皮层和更广泛的人类群体中高级联想皮层的其他部分37,105.在所有宏观大脑回路中,已知的默认网络代表关于自己的信息内容,以及其他人的想法和可能的意图106,107-迄今为止,与感知的社会孤立(即孤独)相关的灰质体积最强37.关于内在连接的测量,这个主要大脑网络内的功能耦合在孤独个体中上调。相比之下,在感知社会孤立时,默认网络在功能上与视觉系统脱钩。这些发现被解释为反映了在感到社会孤立的个体中,内心产生的想法增加的已知趋势,包括将他们的宠物拟人化,与电视角色发展密切的关系,以及过度回忆过去与他人的社会交往。

通过量化100个皮层区域的脑区体积测量的结构差异程度(Schaefer-Yeo图谱;详情见参考文献。37).黄色和绿色分别显示出正的和负的体积关联,这表明(例如)孤独的参与者中黄色区域的体积效应更大。有限公司中央盖;ITG,颞下回;pSTS,颞后上沟;部的颞顶联合区的交界处;IPL,顶叶下小叶;背前扣带皮层;dlPFC,背外侧前额叶皮层;负责,retrosplenial皮层; FG, fusiform gyrus; IVG, inferior visual gyrus; L/R, left/right hemisphere. Figure reproduced with permission from ref.37.

一项对48个白质束的分析揭示了孤独和穹窿之间的独特联系,这支持了通常与思考他人有关的大脑相关区域的变化37.这个核心纤维束通过轴突连接将神经信号从海马体传输到内侧默认网络。众所周知,这种单向海马输出通路的微结构在个体之间是不同的,这是情景记忆特征的功能,如回忆的生动性,这将需要回忆过去的社会事件或想象未来的事件。在一项靶向联合分析38个微解剖学定义的这些分配皮质和新皮质区域的海马亚场108,特别是海马CA1和应激敏感分子层在社会孤立主观感知(即孤独感;无花果。3.).在猴子的大脑中,海马CA1神经元通过穹窿白质通路与内侧前额叶皮层有直接的神经元到神经元的轴突连接——锥体CA1神经元是唯一将轴突直接发送到皮质伙伴的海马位点109,110.值得注意的是,这些神经回路与阿尔茨海默病的主要生物学以及与该主要神经退行性疾病的临床特征相关的情景记忆的检索和丰富程度有关。因此,孤独的神经生物学似乎与认知的内部生成维度的改变密切相关,包括我们与他人交流时需要的对他人思想和反应的心理模拟,比如给别人发短信(例如在Facebook或whatsapp类型的信使上)或打电话时。这可能解释了海马体和默认网络之间的相关差异。

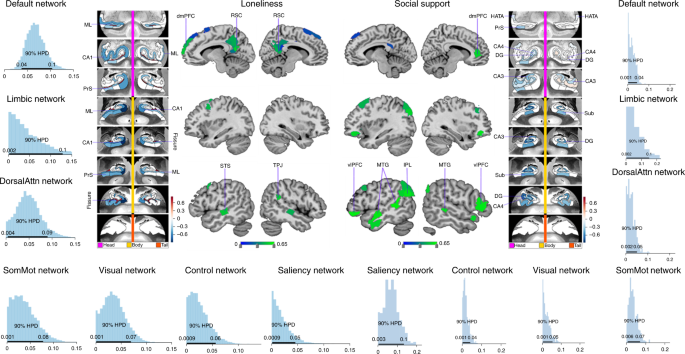

在大约4万名英国生物银行参与者中,我们量化了孤独(左半部分)或社会支持(右半部分)可以更好地解释灰质体积的人口变化的程度。37.外部的直方图显示了七个被检查的规范网络(脑容量测量;黑色水平线显示5-95%的最高后验密度[HPD]),以消除孤独的个体(左)和有社会支持的个体(右)之间的歧义。的x轴表示各方差参数值的大小,而y轴表示这些可能参数值的相对似是而非的可能性(即,直方图条越高意味着确定性越高),根据大脑数据推断出模型后测参数分布。正如大脑内部切片所示,我们检查了海马体的38个子区域和默认网络的91个子区域之间的结构协变105,133,通过使用典型相关分析实现协同分解108.我们对报告感到孤独(左)和获得社会支持(右)的人的随后的子区域模式进行了严格的测试。红色和蓝色分别表示阳性和阴性的体积关联。在最近的跨表现群分析中,孤独与抑郁、焦虑和药物使用结果尤其相关37而社会支持则主要与整体幸福感、对家庭、朋友和健康的满意度有关111.PCC,后扣带皮层;RSC, retrosplenial皮层;dmPFC,背内侧前额叶皮层;STS,颞上沟;毫升,分子层;PrS, presubiculum;子,菌丝层;DG,齿状回;MTG,颞中回; vlPFC, ventrolateral prefrontal cortex; HATA, hippocampal–amygdala transition area. Figure reproduced with permission from refs.37,105,111,133.

孤独越来越不同于社会孤立的更客观的衡量标准,特别是社会支持,我们在这里定义为社会接触的频率(可直接测量为每周天数)。个体在主观上可能不会感到孤立(即孤独),但仍可能报告缺乏与他人的定期社会接触(即社会支持薄弱),反之亦然。人们通常会将40%的社会努力投入到他们的“支持网络”中,“支持网络”是由大约5个家庭成员和亲密朋友组成的最内部的圈子,他们从他们那里获得最多的社会、情感和经济帮助71.与孤独感的神经信号不同,个体间(客观)社会支持的差异与突出网络和边缘网络的特征体积信号有关26,27,28.

其他高级神经回路的区域,特别是突出网络,多次被证明与处理他人的情绪和监控自己的内感受状态密切相关107.因此,实现的共享表征是共情的基础——我们在情感上与他人“合拍”并模仿他们的情感状态的能力,尤其是在直接面对面接触情感状态时进行类似或相同的过程,以及目睹他人处于那种状态时88.根据人口统计分析和全基因组分析,这些与亲密他人的社交频率相关的神经回路,与健康状况不佳和药物滥用(包括吸烟和饮酒)以及整体悲伤和易受压力影响的因素有关108,111.先前的脑成像实验证实,当人们想到社交圈中熟悉的成员(比如朋友而不是陌生人)时,这些区域的神经活动反应会发生变化,这进一步加强了亲密的社交孤立与更随意的熟人之间的区别112.

这些神经回路与公共卫生决策和干预的潜在相关性,在一项对社会大脑进行的具有重大意义的纵向研究中得到了强调,该研究对数百名参与者进行每日与他人分享情感的锻炼113.这种有规律的共情参与调节了灰质结构的适应性增加,其中包括脑岛和中、后扣带皮层。日常社交活动引起的神经可塑性变化与社交和情感技能的行为评估的改善相一致113.因此,跨物种(见上文)和物种内(本段)的证据表明,大脑结构的灵活变化是定期面对面社会交流的功能。

2019冠状病毒病中大规模社会隔离的后果

在COVID-19封锁期间开展的各种新研究表明,社交距离已经产生了相当大的心理和行为后果。这些因素包括焦虑和抑郁水平的上升、心理健康状况的恶化、饮食习惯的改变和自杀念头的增加,此外还有身体活动的减少和孤独感的加剧。重要的是,个体间存在着相当大的差异,有些人受到的影响有限,而另一些人则受到了更严重的后果。例如,在那些自我隔离和失业的人中,报告的孤独感更普遍,而在已婚或与伴侣同居的人中,报告的孤独感更低114.在符合抑郁、焦虑和创伤后应激障碍临床标准的人群中,孤独的比例是其他人的两倍。情绪调节困难和睡眠质量差也通常与孤独有关。研究发现,平均而言,老年人对生活的满意度更高,社会凝聚力水平更高,对家庭成员感染COVID-19的担忧更少,自我报告的恐慌、抑郁、情绪障碍和风险感知水平更低115.

最好和他的同事们115还表明,与男性相比,女性经历了更多的整体痛苦和更高水平的恐慌、抑郁、情绪紊乱,以及对感染COVID-19和家庭安全的担忧——这一发现与女性的友谊普遍更亲密相符(见上文)。那些依赖可靠信息来源的个人,如主流新闻、基于雇主的信息和公共卫生公告,报告的COVID-19总体痛苦、恐慌、抑郁和情绪障碍较少,对生活和社会凝聚力的满意度更高115.各种物理因素也被识别出来。这些影响可能会因禁闭引起的身体活动水平的下降和久坐行为的增加而加剧116.这种生活方式已被证明会加速心血管健康的迅速恶化和过早死亡,特别是通过短暂的缺血发作和中风117.

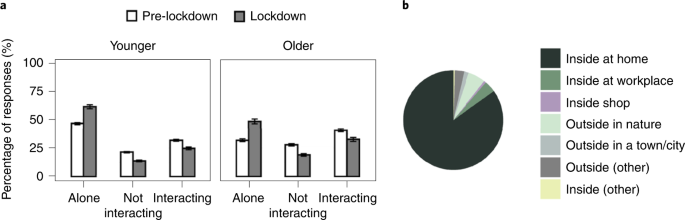

一个开创性的研究118使用了一种创新的经验抽样方法,调查了在英国第一次COVID-19封锁之前和期间日常认知的自然变化(图4)。4).这个自然主义的实验是基于“走神”的概念,这是一种白日梦的形式,自发的想法,通常与周围环境无关,已知会在几个维度上变化,如生动性、内容和过去/现在/未来的时间方向。这些有时是随机的,有时是有目的的内部节奏的情景心理场景往往在人们不积极专注于一项心理任务时特别常见——这使得在一天中随机时间点的经验抽样成为一个特别有吸引力的研究工具。

一个,b在英国COVID-19大流行期间第一次封锁之前和期间的不同时间点,参与者在不同时刻通过经验抽样进行了询问,每天随机五次,持续整整一周118.参与者在日常生活中的随机时间被要求获得多个报告,描述他们正在进行的思想特征和它们发生的背景(例如,社会环境、活动和地点)。研究的目的是阐明“居家令”的具体特征如何影响人们在日常生活中的思维。多维经验抽样评估了人们在22个评估维度上的想法,包括社会思维和面向未来的解决问题的方面。面板一个显示对经验抽样查询的总体响应的比较。在封锁期间,这两组59名年轻人(18-35岁)和23名老年人(55岁以上)报告称感到更加孤独。面板b显示了在封锁期间被查询时参与者的位置(大多数人在家里)。集体研究结果表明,封锁导致日常生活中持续的思维模式发生了显著变化。这些变化与封锁期间发生的日常生活变化有关。图经ref许可复制。118.

参与者正在进行的思想和它们发生的背景(例如,社会环境、活动和地点)在五天内被实时随机抽样。在封锁期间,未来导向的问题解决能力较低,特别是在老年人(55岁以上)和那些经常与他人在现实世界中互动的人。然而,与虚拟互动相比,当参与者进行物理互动时,这一点就不那么突出了。在第一次封锁实施之前,年轻的参与者(18-35岁)报告说,当他们独自一人时,在自省时参与的生动形象比与他人互动时少。但在封锁期间,年轻的参与者在独自一人时比与他人互动时报告了更生动的图像。然而,通常在互动环境中观察到的情景性社会认知在封锁期间更强烈,与完全不互动相比,这在所有形式的互动中都更明显。在虚拟互动中,任务的细节重点比在其他情况下更明显。

总的来说,这种对COVID-19之前和期间每时每刻自发思维的行为比较表明,封锁导致日常生活中持续的思维模式发生了显著变化,这些变化与公共卫生限制措施实施前后日常生活的变化有关,个人可能在不同程度上遵守了这些变化。特别是,自然主义的思想探索已经描述了社会遭遇是如何对我们日常思维产生重要影响的。在“居家令”之后,定期社交接触的机会发生了变化,这很可能改变了人们当下思维倾向的表达方式。

显然,COVID-19还在心理健康方面造成了严重损失,特别是对更广泛人口中的某些阶层。罗伯和他的同事们119调查了7127名认知健康的老年人在COVID-19封锁下的心理影响(平均年龄70.7;标准差,7.4)来自英国。作者发现了主观孤独与封锁后抑郁和焦虑指标增加之间的联系。超过一半的受访者表示感到孤独,四分之一的人独居。女性的这一比例高于男性。大约12.3%和12.8%的受访者分别报告称,在封锁期间,焦虑和抑郁症状加重。同样,女性的这一比例高于男性。与从不感到孤独的人相比,报告自己经常感到孤独的人在封锁期间感到焦虑和抑郁的几率分别是他们的11倍和17倍。与男性相比,孤独的女性报告抑郁症状更严重的可能性是男性的两倍,而孤独的男性报告焦虑更严重的可能性比女性高5%左右。独居的人比和别人住在一起的人更容易感到焦虑和抑郁。 Compared with individuals who reported daily contact, those reporting two to six occasions of online social contact per week had a 19% lower risk of feeling greater anxiety. These outcomes are broadly in line with what our review of the dynamics of human social networks (see above) would lead us to expect.

有趣的是,通过科技与朋友或家人远程联系并没有显著改变报告抑郁成分感觉更糟的风险。罗伯和他的同事们119认为“更广泛地接触科技可能有助于缓解导致心理健康恶化的孤独和孤立。然而,老年人获得技术的能力更可能有限,极有可能代表这一人口结构中更脆弱的群体。由于在大流行病期间的亲自干预战略可能有限或不可能,应用程序等技术的使用可能仍然是一种重要工具,尽管受到数字鸿沟的限制,因此可能将大量特别脆弱的老年人排除在外。”

在一项已存在的英国纵向队列研究中,为报告的COVID-19期间社会隔离与社交距离的影响添加了进一步细节119在男性中,吸烟者比不吸烟者更有可能报告更严重的抑郁,但在女性中没有观察到这种关联。在女性中,每周增加3个单位的酒精消耗量(大约一大杯葡萄酒)与报告抑郁成分改善的概率降低22%相关。此外,多达40%的队列报告睡眠障碍,可能是因为担心和反刍的想法激发了认知唤醒,可能会干扰与压力相关的皮质醇内稳态,导致睡眠质量较差。然而,作为一个重要的警告,Robb和同事没有大流行前的焦虑或抑郁测量方法来与要求保持身体距离期间获得的测量方法进行比较,这削弱了因果归因。那些报告每周至少有三次睡眠不好的人报告焦虑和抑郁症状恶化的几率分别是前者的8倍和7倍。罗伯和他的同事们119还发现,在COVID-19封锁后,单身/丧寡/离异和/或独居的人报告抑郁和焦虑症状恶化的风险也更高,尤其是男性。事实上,在西班牙的COVID-19队列研究中,丧偶或离婚是心理健康恶化的一个风险因素(n= 3055)120和中国(n= 1060)121尽管这些都是较年轻的群体。总体而言,女性比男性更有可能报告焦虑和抑郁的更糟糕部分,这一观察结果在不同年龄组和不同国家都得到了重复,包括丹麦、西班牙、意大利、土耳其和伊朗119.

Niedzwiedz和他的同事比较了大流行之前和期间在心理和行为层面的结果122分析了全国代表性样本纵向部分(英国家庭纵向研究)中近1万名成年人的数据。除了经常和酗酒的增加外,心理压力也增加了,特别是在妇女和年轻人中,以及在亚裔社区和受过学位教育的个人中。鲁宾逊和他的同事们123对65项纵向研究进行了系统荟萃分析,记录了心理健康负担的增加,特别是在封锁后的几个月,特别是在美国、欧洲和其他样本的抑郁症状、焦虑和情绪障碍症状。在COVID-19期间,这些变化在已有身体状况的个人中特别明显,作者将其解释为可能反映感染风险升高。此外,Zaninotto和他的同事124该研究报告称,在大流行开始后的几个月里,抑郁、焦虑、孤独和生活质量差的情况有所增加。在某些人口阶层中表现更强:妇女、老年人、独居者或不太富裕的人。这些纵向人口调查的集体发现集中于2020年2019冠状病毒病大流行期间心理健康和与健康有关的行为的重大崩溃。这些作者建议进行有针对性的监测和心理干预,特别是针对社区中更脆弱的部分,包括社会上更孤立的个人(如单身、丧偶和离异人士),他们遭受了不成比例的痛苦。

迄今为止,只有很少的与COVID-19相关的纵向脑成像研究发表。Douaud和他的同事对782名英国生物银行参与者进行了采样,他们在大流行前接受了脑部扫描,在大流行期间再次接受了扫描125.其中,394人感染了COVID-19, 388人作为匹配对照。由感染本身引起的大脑变化与左侧海马旁回、左侧外侧眼窝额叶皮层和左侧脑岛灰质的减少有关(用皮质厚度和平均扩散率测量指标作为记录组织变化的代理)。当观察整个皮质表面时,这些结果延伸到一组大脑回路,包括前额叶、顶叶和颞叶默认网络的几个节点,以及前扣带皮层和嗅觉回路。这些与感染有关的大脑相关物的差异与认知能力下降的增加有关,这可以从完成数字(A)和字母数字(B)版本的追踪测试所需的时间显著增加中得到证明。此外,整个脑容量的减少表明灰质的弥漫性损失叠加在更多的区域效应上。除了该研究独特的covid -19前后数据以及仔细匹配患者和对照组的年龄、性别、扫描间隔和种族外,对感染的严格诊断使得以一种统计上比单纯检测感染后横断面差异更精确的方式检测疾病的大脑相关因素成为可能。尽管没有跟进COVID-19感染的社会后果,但灰质体积的减少,特别是在默认网络的单位中,表明社交技能和社交网络规模的丧失是一个可能的结果,尽管推断因果指向性具有挑战性。

关于大脑中颞缘、脑岛和眼窝前额皮质变化的罕见证据似乎与对非人类灵长类动物的纵向研究有相似之处。一项关于多巴胺能功能的脑成像研究比较了在社会隔离环境中生活了1.5年的猕猴和在社会隔离环境中生活了1.5年的猕猴126.社交互动的频率和强度降低的后果可能与奖赏处理相关的多巴胺能神经递质通路有关,如在眼窝前额皮质。事实上,在社会康复后,社会互动较少、梳理机会较少的雄性表现出了隔离条件之前没有的高度活跃的多巴胺反应。作者得出结论,通过实验改变环境中的社会丰富性会导致与奖励相关的神经可塑性效应。在纵向研究中,基于社会接触的规律性,中颞缘系统又与非人类灵长类动物社会网络大小的可塑性变化有关33.作者还标记了前额叶皮层结构的变化,这可能与社会等级组织在社会互动稀少时崩溃或社会秩序的可预见性较低有关。最后,在对自由放养猴子的纵向研究中,脑岛被强调,其变化被解释为与附属行为和对他人的共情形式有关34,这有助于维持定期梳理社交网络。

作为对未来社会孤立研究的反思,在社交圈已经收缩的老年人中,我们可以预期孤立会加速友谊的衰减和最终失去的速度,导致在接下来的十年中更容易受到精神(例如认知能力下降、抑郁和焦虑)和身体(例如压力、心血管健康下降和免疫防御受损)恶化的影响。鉴于成人世界所需的大多数社交技能都是通过同伴互动而不是与成年人的互动获得的,我们可以预见青少年的社交发展速度会有所放缓,这可能会导致社交技能的长期丧失。然而,另一种解释可能是,老年人倾向于拥有更小、更紧密、更以家庭为导向的社交网络,以缓冲隔离的最坏影响,而年轻人通常拥有更广泛的社交网络,周边的友谊在其中扮演着重要的偶然角色。从这个角度来看,在大流行期间,年轻人预计将经历更多的社会资本损失,心理和身体健康的成本更高。需要后续研究来确定哪个因果序列是正确的。无论如何,最不可能受到封锁影响的人口阶层可能是年轻人:这个年龄段的人有强烈的自然愿望,只要有可能就想要社交,这可能会导致正常社交模式的迅速重建。

与社会不平等有关的社会孤立效应

最后一种可能是,社会不平等显著调节了封锁的影响。在一项数据驱动的机器学习研究中,有17000个变量描述了美国20个城市的10000个家庭127研究发现,不平等的社会决定因素解释了儿童和父母对COVID-19大流行的大多数差异,超过了其他候选预测因素,如先前存在的医疗或精神状况。家庭收入、社会经济地位和种族主义经历等社会学因素成为消极大流行病经历的主要相关因素。这些影响包括儿童在学业上的困难增加,以及家长对种族主义的担忧。非白人和西班牙裔家庭面临收入和资源减少、财务担忧和粮食不安全的可能性更高。然而,这些家庭最有可能遵守诸如社交距离和洗手等安全做法。相比之下,白人家庭在大流行前通常收入较高,且父母中有一位拥有研究生学位,因此他们在COVID-19中受到的严重影响较少。据报告,这些家庭的孩子夜间睡眠时间更长,远程学习的难度更小,也不太担心大流行对家庭稳定的影响。

这些发现可能与对非人类灵长类动物的观察相似,后者报告说,在多巴胺能脑功能中,社会隔离诱导的可塑性效应取决于猴子在社会阶层中的地位126社会地位高的个体与地位低的个体在社会康复方面存在显著差异。此外,较低的支配地位通常会减少社交渠道的可用性,这在压力和混乱时期尤为重要128.Sapolsky认为,对所遇到的压力源的较低弹性会增加糖皮质激素的应激激素水平和某些疾病的脆弱性128,免疫反应的有效性下降和其他生理影响。

总之,不平等的社会决定因素已成为大流行负面经历的重要驱动因素,无论大流行前的功能如何。他和他的同事们127总结认为,可能需要在社区一级采取跨代干预战略,以消除流行病对种族/族裔少数群体和边缘化人口造成的不成比例的负担。综上所述,这些发现对儿童教育和社会以及未来的相关公共卫生决策具有重大影响。

结论

人类的社会世界深深植根于我们的灵长类祖先。然而,这个社交世界对我们投入的时间极为敏感。强制的社会孤立很容易破坏其微妙的平衡。COVID-19封锁的许多心理后遗症很容易被理解为是这些根深蒂固的社会进程的错位造成的。事实上,在COVID-19大流行之前很久就可以预见到其中许多发现。例如,近十分之一的欧洲人承认,在一整年的时间里,他们从未见过自己家以外的朋友或家人,这直接影响了他们的心理和身体健康129.在全球越来越多的大城市中,独居家庭占家庭总数的50%,长期以来一直被认为是抑郁症和心理反乌托邦现象日益严重的原因130,131.事实上,社会孤立的厌恶感可能是一种生物警告信号,提醒个人改善他们的社会关系132.

从我们目前的评估中可以看出三个要点。其中之一是,COVID-19和相关的遏制病毒传播的公共卫生限制措施很可能在未来几年产生明显的精神健康和社会心理后果。这将不可避免地给我们的卫生系统和社会带来重大负担。然而,这种影响可能主要局限于特定的人口阶层。例如,老年人很可能面临不成比例的不利后果。令人担忧的是,长期的社会孤立似乎会引起以内部为中心的思想形象化能力的变化,尤其是在年轻的亚群体中。这可能预示着从关注外部到关注内部的转变,这可能加剧易感个体的社会孤立体验。然而,这一举措的长期影响还有待确定。第二,社会孤立的经历对海马体和默认网络的结构和功能有显著影响,长期以来,海马和默认网络被认为是与痴呆和其他主要神经退行性疾病的病理生理学以及有效的社会功能有关的主要神经通路。这些相同的大脑区域出现在COVID-19感染的神经解剖学后果中,这一事实令人担忧。 Our third key point is that social determinants that condition inequality in our societies have strong impacts on lived day-to-day pandemic experiences. This is highlighted by the negative outcomes from COVID-19 for families of lower socio-economic status, single-parent households, and those with racial and ethnic minority backgrounds.

需要注意的是,在我们的判断中,目前很少有数据集或方法工具能够确定我们在这篇综述中所调查的许多人口效应的因果指向性。例如,许多相关的联系不能让我们推断孤独是否直接导致抑郁和焦虑,而不是已经抑郁的人,焦虑的人更容易在逆境中发展成孤独。同样,没有一项研究结果可以用来梳理大规模社会孤立期间的精神病理变化是许多生物学表现的先有鸡还是先有蛋。为了填补理论模型中介机制方面的知识空白,未来的研究需要精心设计和控制COVID-19人口前后纵向调查。

报告总结

关于研究设计的进一步信息可在自然研究报告摘要链接到本文。

参考文献

霍尔特-朗斯塔德,史密斯,t.b,贝克,M,哈里斯,t,斯蒂芬森,D.孤独和社会孤立是死亡率的危险因素:一项meta分析综述。教谕。Psychol。科学。10, 227 - 237(2015)。

杨玉春,杨玉春等。人类寿命的社会关系和生理决定因素。美国国家科学院学报。美国113, 578 - 583(2016)。

Santini, Z. I.等。社交网络规模在正式社会参与和心理健康之间的时间关联中的调节作用:使用欧洲健康、老龄化和退休调查(SHARE)连续两波的纵向分析。Soc。精神病学Psychiatr。论文。56, 417 - 428(2021)。

邓巴,r.i.m.等人。(适量)饮酒的功能益处。适应。嗡嗡声。Behav。杂志。3., 118 - 133(2017)。

社会距离的神经生物学。Cogn趋势。科学。24, 717 - 733(2020)。

van Harmelen, a.l.等人。友谊和家庭支持可以减少高危青少年随后出现的抑郁症状。《公共科学图书馆•综合》11e0153715(2016)。

Martín-María, N.等。短暂性和慢性孤独对健康状况的不同影响:一项纵向研究。Psychol。健康35, 177 - 195(2020)。

Tomova, L.等。严重的社会孤立会引起中脑渴望反应,类似于饥饿。Nat。>。23, 1597 - 1605(2020)。

脑化不是哺乳动物普遍存在的宏观进化现象,但与社会性有关。美国国家科学院学报。美国107, 21582 - 21586(2010)。

社会大脑的进化:类人猿灵长类动物与其他脊椎动物的对比。Proc。r . Soc。B274, 2429 - 2436(2007)。

灵长类动物的群体规模、仪容整洁与社会凝聚力。动画。Behav。74, 1617 - 1629(2007)。

邓巴,r。I. &舒尔茨,s。行为147, 775 - 803(2010)。

社会结构作为一种降低群体生活成本的策略:狒狒和狒狒的比较。动画。Behav。13653 - 64(2018)。

Aron, A., Aron, E. N. & Smollan, D.自我尺度中的他人包容与人际亲密结构。j·珀耳斯。Soc。Psychol。63596(1992)。

Alcala-Lopez, D.等。计算跨系统和状态的社会大脑连接组。Cereb。皮质28, 2207 - 2232(2018)。

柯克,R。原始的感觉:意识本质的哲学解释(牛津大学出版社,1996)。

Alcalá-López, D. Vogeley, K., Binkofski, F.和Bzdok .社会认知的构建模块:镜像,心理化,分享?皮质1184-18(2018)。

沙梅- tsoory, s.g.,阿布-阿克尔。催产素的社会显著性假说。医学杂志。精神病学79, 194 - 202(2016)。

洛塞斯,G,埃林森,d - m。社会动机的状态依赖性阿片调节模型。前面。Behav。>。https://doi.org/10.3389/fnbeh.2014.00430(2014)。

Nummenmaa, L.等。社交接触调节人类内源性μ-阿片系统的活性。科学杂志138, 242 - 247(2016)。

皮尔斯,沃达斯基,马钦,A.和邓巴,r.i.m.。β-内啡肽,催产素和多巴胺受体基因的变异与人类社交的不同维度有关。美国国家科学院学报。美国114, 5300 - 5305(2017)。

虚拟接触和人类社交世界。咕咕叫。当今。Behav。科学。4314 - 19,(2022)。

为什么灵长类动物的大脑进化有这么多解释?菲尔。反式。r . Soc。B372, 20160244(2017)。

灵长类动物社会进化中的社会复杂性与群体规模的分形结构。医学杂志。牧师。96, 1889 - 1906(2021)。

鸟类的社会关系与大脑大小有关,并取决于生活史的相关进化和亲代投资的增加。医学杂志。j·林恩。Soc。One hundred., 111 - 123(2010)。

比克哈特,K. C,霍伦贝克,M. C,巴雷特,L. F. &迪克森,B. C.内在杏仁核-皮层功能连通性预测人类社交网络大小。j . >。32, 14729 - 14741(2012)。

卡奈,巴拉米,B,罗伊兰斯,R. &里斯,G.在线社交网络的大小反映在人类的大脑结构中。Proc。r . Soc。B279, 1327 - 1334(2012)。

Kiesow, H.等人。10000个社会大脑:人类大脑解剖学中的性别分化。科学。睡觉。6eaaz1170(2020)。

郭,S,周,w。t。,Youm, Y. & Chey, J. Social brain volume is associated with in-degree social network size among older adults.Proc。r . Soc。B285, 20172708(2018)。

Lewis, P. A. Rezaie, R. Brown, R. Roberts, N. & Dunbar, R.腹内侧前额叶容积预测对他人的理解和社交网络大小。科学杂志57, 1624 - 1629(2011)。

Noonan, M., Mars, R., Sallet, J., Dunbar, R. & Fellows, L.支持人类社会网络的结构和功能大脑网络。Behav。大脑Res。355于,12日至23日(2018年)。

Meguerditchian等。狒狒(Papio导引亡灵之神)生活在更大的社会群体中的人大脑更大。另一个星球。嗡嗡声。Behav。4234(2021)。

Sallet, J.等。社会网络的大小影响猕猴的神经回路。科学334, 697 - 700(2011)。

C.等。在多维度自由放养的灵长类社会中,社会联系可以预测大脑结构。科学。睡觉。8eabl5794(2022)。

帕辛汉姆,R. E. & Wise, S. P。前额叶皮层的神经生物学:解剖学、进化和洞察力的起源(牛津大学出版社,2012)。

Sallet, J.等。人类和猕猴背侧额叶皮层的组织。j . >。33, 12255 - 12274(2013)。

斯普林,R. N.等。人脑的默认网络与社会孤立感有关。Commun Nat。116393(2020)。

火星,R. B.等。人类和猕猴的极端囊纤维复合体:一项比较扩散MRI束造影术研究。大脑结构。功能。221, 4059 - 4071(2016)。

Folloni, D.等。人类和猴子的杏仁核/颞前额叶束的二分组织。eLifehttps://doi.org/10.7554/eLife.47175(2019)。

曼蒂尼,D.等。猴子大脑功能的默认模式。j . >。31, 12954 - 12962(2011)。

火星,R. B.等。利用磁共振成像的灵长类比较神经科学:前景与挑战。前面。>。8298(2014)。

马尔斯,R. B.,萨莱特,J.,诺伊伯特,F.-X。连通性剖面揭示了人类和猴子颞顶皮层中负责社会认知的大脑区域之间的关系。美国国家科学院学报。美国110, 10806 - 10811(2013)。

罗马泽尔等人。三种系统发育距离较远的灵长类动物的皮质形态和白质束图:类人猿详细研究的证据。Cereb。皮质32, 1608 - 1624(2021)。

斯里瓦,J. &弗雷瓦尔德,W. A.灵长类动物大脑中用于社会互动处理的专用网络。科学356, 745 - 749(2017)。

罗伯茨,S. B.和邓巴,R. I.管理关系衰退:网络、性别和环境影响。嗡嗡声。Nat。26, 426 - 450(2015)。

从感觉到认知。大脑121, 1013 - 1052(1998)。

社会压力使灵长类动物的幼年期延长。j .的嗡嗡声。另一个星球。32, 593 - 605(1997)。

阿齐尔,高,W,弗拉德金,I. &巴雷特,L. F.培养社交大脑。Nat,哼。Behav。2, 624 - 636(2018)。

大脑发育成像:青少年的大脑。科学杂志61, 397 - 406(2012)。

Tamnes, C. K.等。青少年时期大脑皮层的发育:皮质体积、表面积和厚度纵向变化的多样本研究。j . >。37, 3402 - 3412(2017)。

Gogtay, N.等。儿童期至成年早期人类皮质发育的动态图谱。美国国家科学院学报。美国101, 8174 - 8179(2004)。

Sowell, E. R.等。绘制人类一生中皮层的变化。Nat。>。6, 309 - 315(2003)。

从属联结的神经行为模型:对人类从属特征概念化的启示。Behav。大脑科学。28, 313 - 350(2005)。讨论350 - 395.

触摸在人类和灵长类动物中的社会作用:行为功能和神经生物学机制。>。Biobehav。牧师。34, 260 - 268(2010)。

Inagaki, t.k, Ray, l.a, Irwin, m.r., Way, b.m. & Eisenberger, n.i.阿片类药物和社会联系:纳曲酮减少社会联系的感觉。Soc。Cogn。影响。>。11, 728 - 735(2016)。

社会依恋的脑阿片类理论:证据综述。行为148, 985 - 1025(2011)。

Nummenmaa, L.等。成人依恋类型与人脑μ阿片受体的可用性有关。嗡嗡声。攻读硕士学位的大脑。36, 3621 - 3628(2015)。

E.皮尔斯,沃达斯基,马钦,a .和邓巴,R.《基因变异对社会倾向、恋爱关系和社会网络的影响:一项复制研究》。适应。嗡嗡声。Behav。杂志。4, 400 - 422(2018)。

Fabre-Nys, C., Meller, R. E. & Keverne, E. B.鸦片拮抗剂刺激猴子的从属行为。杂志。物化学。Behav。16, 653 - 659(1982)。

Keverne, E. B, Martensz, n.d. & Tuite, B.梳理关系对猴子脑脊液中β -内啡肽浓度的影响。心理神经内分泌学14, 155 - 161(1989)。

Gursul, D.等人。在人类婴儿中,抚摸可以调节有毒诱发的大脑活动。咕咕叫。医学杂志。28R1380-R1381(2018)。

奥劳森,H., Wessberg, J., Morrison, I., McGlone, F. & Vallbo, A.无髓鞘触觉传入的神经生理学。>。Biobehav。牧师。34, 185 - 191(2010)。

Mandler, R. N., Biddison, W. E. Mandler, R. & Serrate, S. A. β -内啡肽增加了自然杀伤细胞的细胞溶解活性和干扰素的产生。j . Immunol。136, 934 - 939(1986)。

Puente, J.等。阿片肽对人类自然杀伤细胞活性的增强:对蛋氨酸-脑啡肽和-内啡肽的类似反应。大脑Behav。Immun。632-39(1992)。

Sarkar, D. K., Sengupta, A., Zhang, C., Boyadjieva, N. & Murugan, S.阿片类拮抗剂防止mu-和delta-阿片类受体二聚,促进激动剂控制乙醇改变的自然杀伤细胞功能和乳腺肿瘤生长的能力。生物。化学。287, 16734 - 16747(2012)。

Fiatarone, m.a.等。内源性阿片类物质与运动诱导的自然杀伤细胞活性增强。j .实验室。中国。地中海。112, 544 - 552(1988)。

甘农,G. A.等人。在长时间运动中-内啡肽和自然杀伤细胞的细胞溶解活性:有联系吗?点。j .杂志。275R1725-R1734(1998)。

Suvilehto, J. T., Glerean, E., Dunbar, R. I., Hari, R. & Nummenmaa, L.社会接触的地形取决于人与人之间的情感纽带。美国国家科学院学报。美国112, 13811 - 13816(2015)。

Suvilehto, J. T.等。特定关系社会接触的跨文化相似性。Proc。r . Soc。B286, 20190467(2019)。

交一个朋友需要多少小时?j . Soc。珀耳斯。遗传代数。36, 1278 - 1296(2019)。

《友谊的剖析》。Cogn趋势。科学。2232-51(2018)。

萨克里夫,邓巴,宾德,J.和阿罗,H.关系和社会大脑:整合心理学和进化的观点。Br。j . Psychol。103, 149 - 168(2012)。

Saramaki, j等。人际交往中社会特征的持续性。美国国家科学院学报。美国111, 942 - 947(2014)。

海达里,罗伯茨,s.g.,邓巴,R. I. M.,萨拉马基。自我网络的多通道社会特征与持续特征。达成。Netw。科学。3.8(2018)。

灵长类动物社交仪容的功能意义。叶形线阿特拉通。57, 121 - 131(1991)。

邓巴,r.i.等人。社交大笑与疼痛阈值升高有关。Proc。r . Soc。B279, 1161 - 1167(2012)。

Manninen, S.等人。社交笑声会触发人类内源性阿片类物质的释放。j . >。37, 6125 - 6131(2017)。

E.皮尔斯,劳奈,J.和R.邓巴。破冰效应:唱歌调节快速的社会联系。r . Soc。开放的科学。2150221(2015)。

皮尔斯,E.,劳奈,J.,麦卡龙,P.和邓巴,R. I.倾听他人:随着时间的推移,探索歌唱和非歌唱团体的关系和集体联系。Psychol。音乐45, 496 - 512(2017)。

韦恩斯坦,洛奈,J.,皮尔斯,E.邓巴,R. I.和斯图尔特,L.唱歌和社会联系:作为群体规模函数的连通性和痛阈的变化。另一个星球。嗡嗡声。Behav。37, 152 - 158(2016)。

Tarr, B, Launay, J, Benson, C. & Dunbar, R. I.纳曲酮阻断同步跳舞时释放的内啡肽。适应。嗡嗡声。Behav。杂志。3., 241 - 254(2017)。

查尔斯,S. J.等。阻断mu-阿片类受体会抑制仪式中的社会联系。医学杂志。列托人。16, 20200485(2020)。

《擘饼:社交进餐的功能》。适应。嗡嗡声。Behav。杂志。3., 198 - 211(2017)。

Tuulari, J. J.等。进食会释放人体内的阿片类物质。j . >。37, 8284 - 8291(2017)。

邓巴,r.i.等人。看剧时的情绪唤起会增加疼痛阈值和社会联系。r . Soc。开放的科学。3.160288(2016)。

人类和灵长类社会网络的结构和功能:对扩散、网络稳定性和健康的影响。Proc。数学。理论物理。Eng。科学。476, 20200446(2020)。

M. J.汉密尔顿,米尔恩,B. T.沃克,R. S.伯格,O.布朗,J. H.狩猎-采集社会网络的复杂结构。Proc。r . Soc。B274, 2195 - 2203(2007)。

周文喜,索尔内特,希尔,邓巴,社会群体规模的离散等级组织。Proc。r . Soc。B272, 439 - 444(2005)。

Dunbar, r.i.m, Mac Carron, P. & Shultz, S.灵长类社会群体的规模在自然吸引物的作用下表现出有规律的缩放模式。医学杂志。列托语.https://doi.org/10.1098/rsbl.2017.0490(2018)。

希尔,本特利,R. A.和邓巴,R. I.网络尺度揭示了等级哺乳动物社会中一致的分形模式。医学杂志。列托人。4, 748 - 751(2008)。

宾德,罗伯茨,S. G.和苏特克利夫,A. G.亲近感,孤独感,支持:个人社区中的核心联系和重要联系。Soc。Netw。34, 206 - 214(2012)。

戴布尔(M. Dyble),范·莱文(A. J. van Leeuwen),邓巴(R. Dunbar)。另一个星球。Behav。科学。9140(2015)。

Miritello, G.等人。时间作为一种有限资源:移动电话网络中的通信策略。Soc。Netw。35, 89 - 95(2013)。

塔马里特,奎斯塔,J. A.,邓巴,R. I. & Sánchez, A.认知资源分配决定个人网络的组织。美国国家科学院学报。美国115, 8316 - 8321(2018)。

塔马里特,Sánchez;奎斯塔,《超越邓巴圈子:对社会关系和资源分配的连续描述》。科学。代表。122287(2022)。

Burton-Chellew, M. N. & Dunbar, R. I. Hamilton的规则预测了预期的人类社会支持。Behav。生态。26, 130 - 137(2015)。

科里,O,罗伯茨,s.g.和邓巴,r。社交网络中的利他行为:“亲属溢价”的证据。Br。j . Psychol。104, 283 - 295(2013)。

Benenson, J. F.等。男性对同性同伴更宽容。Psychol。科学。20., 184 - 190(2009)。

David-Barrett, T.等人。女性喜欢二元关系,而男性更喜欢俱乐部:来自社交网络的跨文化证据。《公共科学图书馆•综合》10e0118329(2015)。

Ghosh, A., Monsivais, D., Bhattacharya, K., Dunbar, R. I. & Kaski, K.使用大型手机数据集量化人类社会互动中的性别偏好。Sci EPJ数据。89(2019)。

波莱特,电视,罗伯茨,s.g.和邓巴,r.i.外向者有更大的社交网络层次。j .个体所。是不同的。32, 161 - 169(2011)。

罗伯茨,s.g.,邓巴,R. I.,波莱特,t.v. &库朋斯,T.探索活跃网络规模的变化:约束和自我特征。Soc。Netw。31, 138 - 146(2009)。

Henzi, S. P.等。看看是谁在说话:对话小团体规模的发展趋势。另一个星球。嗡嗡声。Behav。28, 66 - 74(2007)。

E. Pearce, Wlodarski, R. Machin, A. & Dunbar, R. I.探索男性和女性的性格、浪漫关系、支持网络和社区包容之间的联系。《公共科学图书馆•综合》14e0216210(2019)。

Zajner, C., spring, N. & Bzdok, D.孤独感与海马-默认网络共变的特定分区域改变有关。j . Neurophysiol。https://doi.org/10.1101/2021.08.19.456905(2021)。

Smallwood, J.等。认知中的默认模式网络:一个地形的视角。Nat,启>。22, 503 - 513(2021)。

Bzdok, D.等。社会认知中内侧前额叶皮层的分离。前面。嗡嗡声。>。7232(2013)。

Zajner, C., Spreng, R. N. & Bzdok, D.孤独感与海马默认网络共变的特定分区域改变有关。j . Neurophysiol。126, 2138 - 2157(2021)。

阿格顿,J. P.,赖特,N. F.,罗森,D. L.和桑德斯,R. C.直接杏仁核和海马投射到猕猴前额皮质的互补模式。Cereb。皮质25, 4351 - 4373(2015)。

Gyorgy Buzsaki M。《大脑由内而外(牛津大学出版社,2019)。

舒尔茨,M.等人。大脑结构和功能的多变性反映了缺乏同伴支持。Cereb。皮质31, 4612 - 4627(2021)。

Krienen, F. M., Tu, p . c。&巴克纳,R. L.宗族心态:内侧前额叶皮层对亲密他人做出反应的证据。j . >。30., 13906 - 13915(2010)。

Valk, S. L.等。社会脑的结构可塑性:社会情感和认知心理训练后的差异变化。科学。睡觉。3.e1700489(2017)。

Groarke, J. M.等。COVID-19大流行期间英国的孤独:来自COVID-19心理健康研究的横断面结果。《公共科学图书馆•综合》15e0239698(2020)。

Best, l.a, Law, m.a, Roach, S. & Wilbiks, J. M.加拿大COVID-19的心理影响:最初应对期间社会隔离的影响。可以。Psychol。62143(2021)。

Peçanha, T., Goessler, K. F., Roschel, H. & Gualano, B. COVID-19大流行期间的社会隔离会增加身体活动不足和心血管疾病的全球负担。点。j .杂志。心中国保监会。杂志。318H1441-H1446(2020)。

Benussi, A.等。意大利伦巴第省布雷西亚神经系统疾病和COVID-19住院患者的临床特征和预后神经学95e910-e920(2020)。

McKeown, B.等。在英国首次COVID-19封锁期间,社会隔离和工作模式的变化对持续思考的影响。美国国家科学院学报。美国118,https://doi.org/10.1073/pnas.2102565118(2021)。

罗柏,c.e.等人。在COVID-19大流行早期,社会隔离与焦虑和抑郁的关联:一项针对英国伦敦老年人的调查。前面。精神病学11591120(2020)。

Rodriguez-Rey, R, Garrido-Hernansaiz, H. & Collado, S.西班牙普通人群中冠状病毒(COVID-19)大流行初始阶段的心理影响和相关因素。前面。Psychol。111540(2020)。

田f,等。基于SCL-90的我国普通公民在新型冠状病毒肺炎一级应急响应期间的心理症状。精神病学Res。288112992(2020)。

Niedzwiedz, C. L.等。COVID-19封锁初期阶段之前和期间的心理健康和卫生行为:英国家庭纵向研究的纵向分析。j .论文。社区卫生75, 224 - 231(2021)。

Robinson, E, Sutin, A. R, Daly, M.和Jones, A.对2020年COVID-19大流行前后心理健康状况的纵向队列研究的系统综述和元分析。j .影响。Disord。296, 567 - 576(2022)。

Zaninotto, P., Iob, E. Demakakos, P. & Steptoe, A. COVID-19大流行期间英国老年人心理健康和福祉的直接和长期变化。JAMA精神病学79, 151 - 159(2022)。

杜奥,G.等。在英国生物银行中,SARS-CoV-2与大脑结构的变化有关。自然604, 697 - 707(2022)。

摩根等人。猴子的社会优势:多巴胺D2受体和可卡因自我给药。Nat。>。5, 169 - 174(2002)。

Yip, S, Jordan, A, Kohler, R, Holmes, A. & Bzdok, D. COVID-19大流行在少数群体和边缘社区的多元、跨代关联。JAMA精神病学79, 350 - 358(2022)。

社会等级制度对灵长类动物健康的影响。科学308, 648 - 652(2005)。

社会参与和社会孤立。收入生活电导率。欧元。217240(2010)。

Lederbogen, F., Haddad, L. & Meyer-Lindenberg, A.精神障碍的城市社会压力风险因素:精神分裂症的案例。环绕。Pollut。183, 2 - 6(2013)。

环境暴露与抑郁:生物学机制和流行病学证据。为基础。启公共卫生40, 239 - 259(2019)。

Saporta, N.等。反对将情境性和慢性孤独与人际距离联系起来。大脑科学。https://doi.org/10.3390/brainsci11091135(2021)。

Zajner, C., spring, N. & Bzdok, D.缺乏社会支持与海马-默认网络共变模式的结构差异有关。Soc。Cogn。影响。>。https://doi.org/10.1101/2021.08.19.456949(2022)。

确认

D.B.由加拿大大脑基金会,通过加拿大大脑研究基金,在加拿大卫生部、国家卫生研究院(拨款编号NIH R01 AG068563A和NIH R01 R01DA053301-01A1)、加拿大卫生研究所(拨款编号CIHR 438531和CIHR 470425)、健康大脑健康生活倡议(加拿大第一卓越研究基金)的财政支持下,谷歌(研究奖和教学奖)和CIFAR人工智能椅子项目(加拿大高级研究所)。资助方在研究设计、数据收集和分析、出版决定或稿件准备方面没有任何作用。

作者信息

作者和联系

贡献

r.i.m.d和D.B.构思并创作了这部作品。

相应的作者

道德声明

相互竞争的利益

作者声明没有竞争利益。

同行评审

同行审查的信息

自然的人类行为感谢匿名审稿人对这项工作的同行评审所做的贡献。

额外的信息

出版商的注意施普林格自然对出版的地图和机构附属的管辖权要求保持中立。

补充信息

权利和权限

Nature或其许可方根据与作者或其他权利所有人签订的出版协议,对本文拥有专有权;作者对本文已接受的手稿版本的自我存档完全受此类出版协议条款和适用法律的约束。

关于这篇文章

引用这篇文章

Bzdok, D, Dunbar, R.I.M.流行病时代的社会孤立和大脑。Nat哼Behav6, 1333 - 1343(2022)。https://doi.org/10.1038/s41562-022-01453-0

收到了:

接受:

发表:

发行日期:

DOI:https://doi.org/10.1038/s41562-022-01453-0