摘要

学术界一直面临着心理健康危机,尤其是影响早期职业研究人员(ecr)的心理健康危机。此外,COVID-19大流行对许多人的心理健康造成了前所未有的负担。因此,我们横断面调查了博士研究人员(N = 222)在大流行之前和期间如何评估他们的心理健康状况和对博士培训的满意度。与大流行前自我报告的回顾性评估相比,我们发现对博士培训和整体幸福感的满意度有所下降。整个样本都表现出高度的个人和工作倦怠,五分之一的人表现出临床意义上的抑郁症状,近25%的人经历了严重的孤独。在探索抑郁、焦虑和倦怠的预测因素时,我们发现,对博士培训的低满意度是心理健康状况不佳的最显著预测因素,这表明博士工作与他们的心理健康状况之间存在联系。女性vs男性,个人博士项目vs结构化博士项目的博士研究人员报告了更高的倦怠症状。我们的研究重复了之前关于博士研究人员心理健康状况不佳的发现,并表明在大流行的影响下,心理健康状况进一步下降。学术界需要进行系统的调整,以改善ecr的心理健康。

简介

尽管许多学者表示热爱研究,并从属于他们专业的各种任务中体验成就感1在美国,越来越多的证据表明,在学术界工作可能会导致心理健康问题2,3..早期职业研究人员(ECRs),即博士和早期博士后研究人员,被发现有精神障碍的风险,抑郁症患病率高达24%,焦虑患病率高达17%4.与普通人群的患病率相比,这些水平高达三倍5,6.因此,有人认为学术界面临着“心理健康危机”。2引发了人们对其原因和可能的补救措施的讨论。

ecr的主要压力来源包括不可预测的博士培训时间、财务不稳定以及后续学术工作的高竞争力4.此外,盛行的“不发表就灭亡”文化迫使学者在科学工作中把数量置于质量之上7,增加压力和工作不满。较差的工作与生活平衡和工作职责之间的冲突也与ecr的较高倦怠率有关8.其他与工作无关的因素,比如孤独感5也会对他们的心理健康产生负面影响。

随着COVID-19大流行的开始,一般人群的心理健康状况恶化,抑郁、焦虑和孤独感水平升高9,10.首先,研究表明ECRs的心理健康也受到了负面影响10.与大流行相关的变化对ecr施加了额外的主要压力11:涉及与参与者互动的实证工作必须被终止较长一段时间,导致博士项目不可预见的延误12.社交距离迫使研究人员呆在家里,与支持他们的同事网络隔离。这对于第一年的博士研究人员和国际博士研究人员来说可能尤其具有挑战性,因为他们与以前的社交网络断开了联系,并且在搬迁后建立新的社交网络的机会有限。对于有孩子和家庭照顾责任的ecr来说,随着幼儿园和老年人护理设施的关闭,个人责任增加了,这对女性科学家产生了不成比例的影响13.

总的来说,大流行给ecr带来了许多额外的问题11由于学术系统的压力和工作条件,哪些人已经被证明处于精神健康问题的高风险中2,3.,4.然而,到目前为止,关于COVID-19大流行对ecr心理健康影响的具体研究很少,而且大多仅限于轶事证据14.因此,在考虑大流行影响的情况下,我们评估了一组确定的ecr,特别是博士研究人员的心理健康状况。数据是在柏林收集的,柏林是德国的一个中心研究中心,拥有许多国际研究机构。考虑到国际科学背景,我们认为我们的研究结果将提供超越国界的信息。

首先,我们试图评估博士研究人员目前的心理健康状况,包括精神障碍的现有临床诊断、常见精神问题的急性症状(如抑郁、焦虑、倦怠、孤独)和支持结构(如社交网络的强度、个人应对策略)。根据文献3.,4在美国,我们预计在我们的样本中发现抑郁和焦虑症状的发病率升高。其次,我们旨在研究COVID-19大流行对博士研究人员心理健康和博士培训满意度的影响。在数据收集期间(2021年1月和2月),德国已正式宣布大流行状态近一年(从2020年3月开始)。到那时,已经观察到两波感染,对公众实施了近两个月的严格封锁,在收集数据时,对公众生活的限制仍然有效。我们假设,考虑到大流行对研究的额外压力,在将大流行前的评分与大流行中的当前情况进行比较时,对博士相关的各个方面的满意度会下降。此外,我们预计,与疫情爆发前相比,与博士培训相关的许多方面将在大流行期间对心理健康问题产生更大的影响。第三,在探索性分析中,我们调查了博士研究人员抑郁、焦虑和倦怠症状的潜在预测因素。考虑到这一过程的探索性,假设更具试探性:我们假设较高的博士培训满意度和融入结构化的研究生课程将与较低的症状评分相关。

结果

心理健康状况

关于心理健康的标准化问卷

表格1包括BSI, CBI和De Jong Gierveld孤独量表得分的结果概述。关于BSI, 21%的样本超过抑郁阈值,4%的样本超过焦虑阈值。CBI个人倦怠和工作倦怠子量表的平均值分别为49和47,CBI总量表的平均值为48(仅包括个人和工作倦怠子量表)。两个分量表的得分都大大高于验证样本的均值15.关于孤独,24%的样本表示严重或非常严重孤独(9分或更高)。

心理障碍表现,心理健康问题,以及与博士培训相关的期望

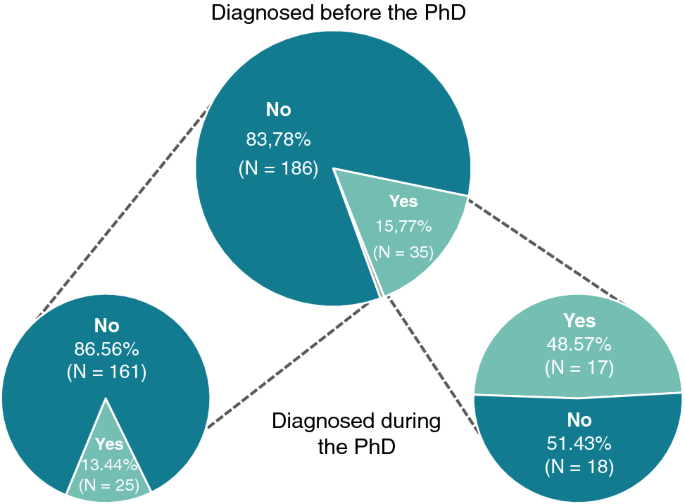

参与者被问及他们是否在博士培训开始之前或之后被诊断患有精神障碍。如图所示。1, 16%的受访者表示,他们在开始博士培训之前曾被诊断患有精神障碍。在这一组中,49%的人表示,他们在开始攻读博士学位后被诊断出患有额外的精神障碍。84%的人表示,他们以前没有被诊断出患有精神障碍。在这一组中,13%的人表示他们在开始博士培训后被诊断出患有精神障碍。总的来说,27%的博士研究人员在开始博士培训之前或之后报告了至少一种临床诊断的精神障碍。

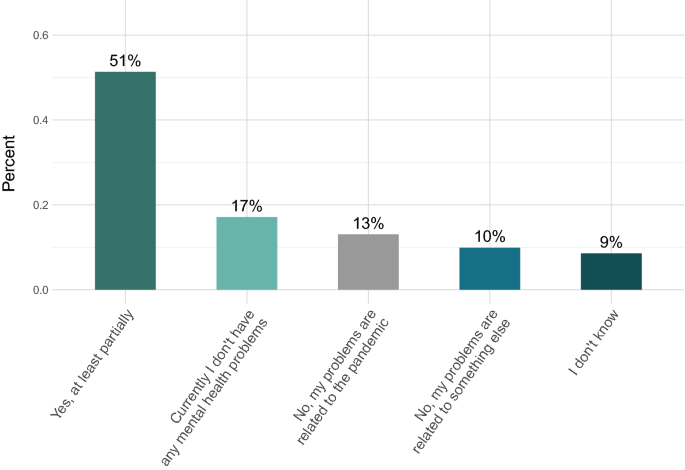

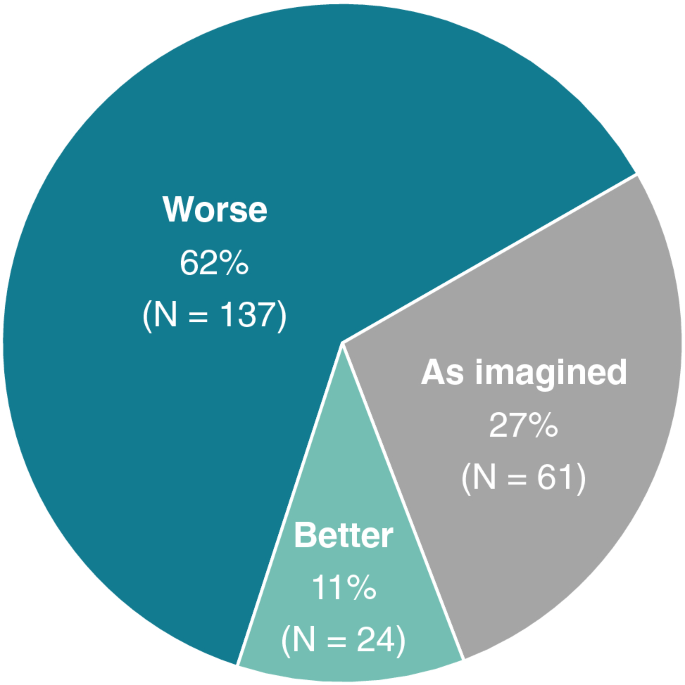

如图所示。2,大多数博士研究人员表示,他们目前的心理健康问题至少部分与他们的博士培训有关(51%),而只有17%的人报告没有心理健康问题。62%的回应者表示,他们的博士培训比他们开始之前想象的要差一些或很多(见图。3.).

支持结构

只有16%的受访者表示没有兴趣接受心理支持。相比之下,40%的博士研究人员支持“是的,我想要它(或者我正在接受一些)”的答案,39%的人支持“是的,我想要它,但我现在不需要它”。最感兴趣的支持形式是亲自心理治疗(62%)、心理咨询(52%)和在线心理治疗(40%)。此外,受访者表示,他们使用最多的应对策略包括社交活动(85%)和娱乐活动(78%;答案可能有多种)。为了进一步描述社交活动的作用,我们要求参与者评估他们整体社交网络的强度(米= 73;SD= 23)以及他们在柏林的社交网络(米= 53个;SD= 31)。关于支持形式和应对策略的进一步信息在补充材料中提供(参见OSF页面上的HTML文件)。

大流行期间博士培训满意度和心理健康的变化

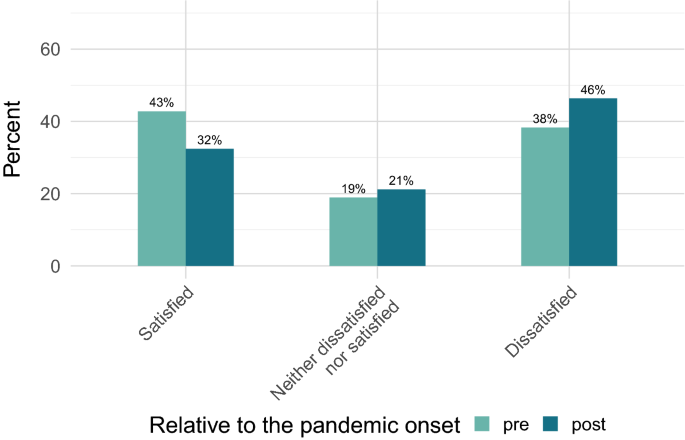

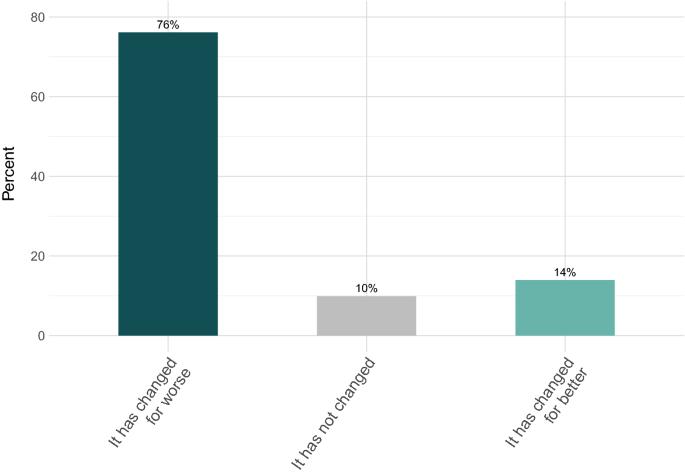

如图所示。443%的受访者表示,在大流行开始前,他们对自己的博士培训感到满意,而只有32%的受访者表示,在大流行时期,他们对目前的培训感到满意。在评估大流行前的情况时,38%的样本表示不满意,大流行开始后这一比例增加到46%。关于大流行前和大流行期间人们对幸福感的感知变化(见图2)。5), 76%的人表示,他们的心理健康在大流行期间恶化。

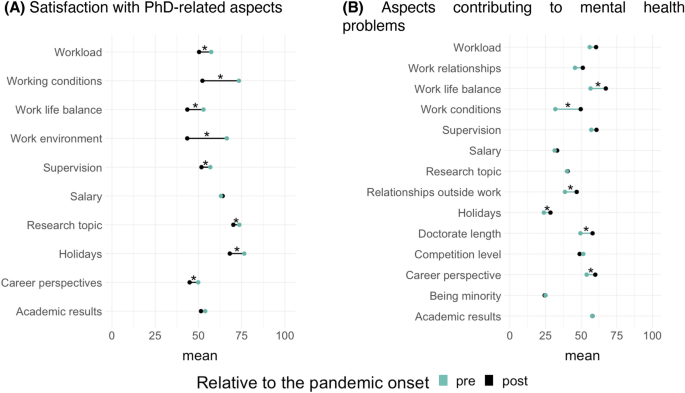

如图所示。6第一,受访者对博士相关方面的满意度在疫情爆发后普遍低于疫情爆发前。大流行前,博士研究人员对他们的研究主题、工作条件和假期最满意(所有项目的评分都在75%左右)。我们发现在职业前景、工作生活平衡和学业成绩方面满意度最低(最低为50%)。在大流行时期,研究主题、工资和假期的评分最高(最高平均评分为68%);工作生活平衡、职业前景和工作环境被评为最低(最低为43%)。我们发现,在工作量、工作环境、工作条件、工作与生活平衡、监督、研究主题、职业前景和假期等方面的自评满意度显著下降ps< 0.01)。在疫情期间,学生对学业成绩和薪酬的满意度没有显著变化。

参与者还评估了上述方面在大流行开始前后对其心理健康问题的影响(见图2)。6B).描述性地说,大流行前对心理健康问题贡献最大的方面是学业成绩、监督、工作-生活平衡和工作量。在大流行时期,主要原因是工作与生活的平衡,其次是工作量、监督和职业前景。我们观察到职业前景的评分显著增加(p= 0.002)、工作与生活平衡(p< 0.001),工作以外的关系(p= 0.003)、假期(p= 0.043),这表明在大流行期间,这些因素对博士研究人员的心理健康发挥了更大的负面作用。其他方面在大流行期间没有改变(具体的t值请参阅OSF页面)。

博士培训变量对心理健康问题的预测价值

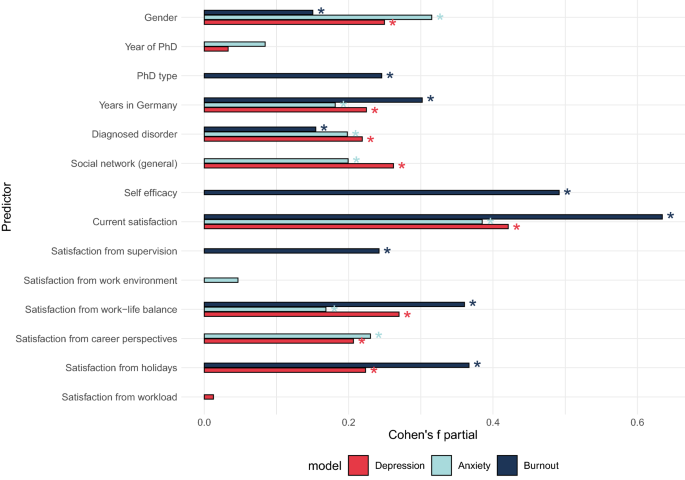

数字7显示了效应大小(科恩的偏f),用于预测抑郁、焦虑和(与工作有关的)倦怠分数的模型的逐步选择过程中选择的术语。表格2总结了各模型的统计数据和影响方向。性别在所有模型中都很重要:虽然男性往往表现出更高的焦虑和抑郁值,但女性预示着更高的倦怠得分。博士培训年限与任何结果变量均无显著相关性。博士类型(个人博士学位vs.结构化项目)仅能预测倦怠得分,与结构化项目相比,攻读个人博士学位的博士研究人员的倦怠程度更高。在德国度过的岁月,虽然在所有模型中都显示出显著的主要影响,但在多次比较中没有得到修正。精神障碍的诊断(在读博之前或在读博期间获得的)始终可以预测所有三种精神健康问题(即抑郁、焦虑和倦怠的得分更高)。整体社交网络的强度预测了较低的抑郁和焦虑得分,而较高的自我效能感与较低的倦怠得分有关。目前对博士培训的总体满意度预示着在所有模型中心理健康问题的得分较低。在与博士相关的方面,那些达到重要程度的评级都与较低的心理健康问题得分有关。在倦怠方面,这些预测因素是:监督、工作与生活平衡和假期; in anxiety: work-life balance and career perspectives; in depression: work-life balance, career perspectives, and holidays.

讨论

我们研究了不同的自我报告方法,以捕捉更广泛的柏林地区博士研究人员的心理健康状况。自我报告评级表明抑郁、倦怠和孤独程度增加,在大流行的影响下进一步加剧。关键的是,这些问题与博士培训有关。

放大镜下:博士研究员的心理健康状况

首先,我们调查了博士研究人员的心理健康状况,包括既存的临床和亚临床表现。与之前的研究一致2,3.,4,我们的参与者表现出严重的心理健康问题。四分之一的样本表明至少有一种被诊断的精神障碍。在博士培训期间和COVID-19大流行的背景下,已有诊断的博士研究人员往往会患上额外的精神障碍。因此,我们的数据表明,负面的心理健康影响似乎被放大了,特别是对于已经存在脆弱性的ecr。与之前的研究结果相比,五分之一的人越过了临床相关抑郁症状的界限16.这些数字高于此前德国普通人群的抑郁症患病率(7.7%)6)和大流行期间(14.3%)17).然而,在德国以外进行的一些研究报告称,在这段时间内,普通人群的抑郁症水平也同样升高18.因此,在我们的样本中,抑郁水平的增加可能不仅仅是由于学术训练,而是由于大流行本身造成的高精神负担。与一般人群相比,我们还发现了更高的倦怠得分15最近的研究结果显示,ecr的倦怠程度增加了三倍11.令人担忧的是,大多数报告心理健康问题的样本表明,这些问题与他们的博士培训有关。此外,我们的大多数样本报告他们的博士培训经历比预期的要差,他们会对接受心理支持感兴趣。

各种与博士培训相关的方面可能是报告的心理健康问题的基础:首先,攻读博士学位构成了专业和个人成长的时间19.ecr需要掌握复杂的理论框架,发展研究方法方面的专业知识,并在其领域做出原创性贡献20..此外,在工作和生活的其他领域之间建立界限是具有挑战性的:学者们认为,普遍的承诺和对研究课题的高度专注是应该的21.工作量增加可能导致忽视身体健康或人际关系,导致工作与生活不平衡22.最后,研究设施结构不能缓冲博士培训的心理和情感成本,可能会导致ecr心理健康的恶化23.

COVID-19大流行期间博士培训满意度的变化

其次,我们的目的是揭示在大流行(大约在本次调查前一年开始)的影响下,对博士培训满意度的潜在变化。我们比较了受访者在大流行前对满意度的回顾性评估与他们目前的满意度。疫情期间,几乎所有评级都大幅下降,其中工作条件和工作环境下降幅度最大。德国政府出台了加强社交距离的规定,以遏制新冠病毒,这也导致了研究设施的关闭。因此,对我们的结果的一个可能的解释是,中断或中断的博士项目工作增加了对博士培训的不确定性和不满24.此外,在大流行期间,工作量和工作时间可能显著增加25这证实了我们调查中报告的与工作相关的倦怠程度增加。

在疫情期间,人们对博士研究人员薪酬的满意度没有变化。与德国一般人口相比,ecr不受德国范围内的短时间工作措施(即暂时减少正常工作时间,从而减少工资)的影响。此外,在进行调查时,首次批准了与大流行病有关的博士合同和奖学金延期。然而,鉴于许多实证项目被搁置,完成博士培训的时间可能会超过批准的延长期限,从长远来看,这可能会增加财务不安全的负担。虽然这一假设无法用目前的数据进行检验,但在未来的研究中应该予以考虑。

同样,在大流行之前和大流行期间,我们没有发现学生对学习成绩的满意度有显著变化。有可能是因为学术生活的某些方面(例如,参加会议)受到限制,博士研究人员有更多的资源专注于与博士项目相关的产出。在这方面,研究表明,在大流行期间,期刊论文的提交数量有所增加26.值得注意的是,我们的样本由博士研究人员组成,他们在实证科学领域接受了至少三个月的博士培训。考虑到他们已经为博士项目相关的出版物收集了数据,他们可能认为他们的学术成绩不会受到大流行的重大影响。

博士培训变量对心理健康问题的预测价值

总体上,对博士培训的更高满意度,特别是对工作与生活平衡的更高满意度,是所有抑郁、焦虑和倦怠的重要弹性因素。这一发现与之前的研究一致,之前的研究表明,在普通人群中,较高的工作满意度与较低的抑郁和倦怠患病率相关27.其他研究强调,对工作满意的员工可以将积极的情绪转移到与工作无关的环境中,从而在工作和生活满意度之间建立积极的关系28以及心理和社会福祉27.因此,保持ecr对其博士培训的满意度似乎是预防心理健康问题的基本机制。

此外,我们的数据显示,对博士指导的满意度下降与职业倦怠有关。虽然我们没有关于督导质量性质的详细信息,但此前有报道称,来自导师和研究机构其他成员的支持对博士研究人员的坚持和科学成果至关重要29.研究表明,与主管会议的数量和质量会影响ECRs的满意度30..质量监督的特点是包括精确和及时的反馈,频繁的会议,包括关于角色和责任的公开讨论,支持和学院关系,以及鼓励在整个博士培训中保持工作的流动31.监管不满的一个驱动因素可能来自ECR和他们的监督者的利益不一致:尽管后者可能更倾向于将他们的利益调整到整个科学界,但他们可能忽视了ECR的个人需求32.

此外,我们发现对职业前景的满意度是焦虑和倦怠的重要预测因素。最近有人提出,对职业前景保持乐观可能有助于降低对未来的抑郁和焦虑水平33.然而,长期和短期的学术生涯前景是不确定的,这可能会把学术降级为“替代职业”的道路。学术界内外的职业前景缺失,放大了ecr的精神负担,导致焦虑和倦怠34.这一因素在全球南方国家可能更为明显,与全球北方国家相比,那里的不平等和劳动力非正式程度更高,研究资金也更有限35.

在我们的分析中,博士研究人员的社交网络的强度成为抑郁和焦虑的一个重要弹性因素。事实上,有大量证据表明,拥有丰富的活跃社会关系网络的人往往对自己的生活更满意、更快乐36.然而,由于博士培训的要求,ecr经常报告社交互动减少37.在ecr中,缺乏社会支持也与较低的幸福感和较高的精神疾病患病率相对应38.同样,在当前的研究中,追求个人博士学位的ecr比结构化研究生课程的同龄人更有可能遭受倦怠。在结构化的博士课程中,博士研究人员从培训开始就与同行整合在一个框架中,而个人博士则需要伦理委员会建立自己的科学社区。

在我们的数据中发现的另一个弹性因素是自我效能感,自我效能感水平越高,倦怠得分越低。自我效能感是ecr认同发展的重要激励因素39,尤其是在成功完成研究任务的信心方面40.它已被发现与研究兴趣和学术出版物的生产显著相关41.相反,自我效能水平低的ecr可能更容易陷入自我设障(例如拖延症),以避免被视为无能42.

最后,在我们的样本中,男性比女性表现出更高水平的抑郁和焦虑症状。这一发现与文献不符,文献报道,在一般人群中,女性比男性更容易遭受心理健康问题的困扰6和ECR样品2.虽然这一发现很难解释,但之前的研究表明,男性在自愿调查中的参与率较低43并且很少有寻求帮助的行为44.因此,数据似乎可能反映了我们的便利样本的影响:男性可能是因为他们经历了心理健康问题而参与了我们的调查,这导致该组临床症状增加。此外,尽管我们的男性参与者报告了更高水平的抑郁和焦虑,但女性参与者报告了更高的倦怠得分。正如以往大流行期间的研究所显示的那样,妇女更有可能从事家务、照顾和家庭13这与身体和心理的疲劳和疲惫有关15,但对抑郁症来说就不那么容易了。

行动呼吁

我们的博士研究人员样本报告了与博士培训相关的严重心理健康问题,这些问题在COVID-19大流行期间恶化了。目前,大多数研究人员或由ECR创立的项目(例如德国的ECR项目,如N2他们致力于减少有害的工作条件和学术界对精神健康问题的污名化。然而,旨在改善ecr心理健康的可持续预防和干预解决方案应优先考虑并在不同的系统层面上解决,如学术机构和政治倡议,以确保健康和支持性的工作环境。结合我们的发现和最近的文献,我们确定了几个改善ecr条件的因素。这些因素并不完全与改善COVID-19大流行的情况有关,而是与ecr心理健康的更普遍方面有关:

- (1)

机构精神健康支持

首先,如果研究机构的制度文化更加欢迎、包容和理解ECRs的背景,可以减轻心理负担20..为此,需要对心理健康问题进行公开讨论,这也将有助于个人和公众消除对学术界仍然存在的心理健康问题的污名化45.

其次,基于机构的心理咨询应成为每个研究机构预防和干预需求的标准。特别是对于不熟悉当地医疗保健系统的国际ecr,以机构为基础的咨询可能是第一个低级的机会,以降低出现的精神健康问题。虽然已经有了一些咨询机会,但ecr往往不知道这些机会的存在(例如,没有服务广告;难以获取的信息46).此外,心理咨询的机会似乎并不是专门为博士研究人员的需求量身定制的,而是与为本科生设计的机会相当相似47.因此,教育机构需要提供易于获取的为博士培训量身定做的心理咨询。

- (2)

工作与生活的平衡

加班和无视假期仍然是学术文化的一部分48.平均每周工作时间超过46小时16在美国,博士生研究人员促成了这种文化的正常化,他们可能忽视了工作与生活的平衡。如果是兼职工作,博士研究人员的加班时间甚至比博士后研究人员还要多(每周相差7小时)48).无论何种类型的工作合同,雇主和主管都不应鼓励隐性加班规定。此外,研究机构提供的关于自我管理和时间管理的研讨会可以增强ecr处理学术界压力要求的能力。

- (3)

监督质量

ecr和主管之间的指导合同可以帮助设定双方的期望。这一程序已经在许多研究机构到位,然而,它还没有成为一种普遍的做法。此外,提高监管质量应以研究设施为激励。尽管教学评级已经成为教授职位申请的一部分,但对监督技能进行类似的量化可以在博士培训过程中保持监督质量。博士研究人员的综合评估既可以激励高级学者监督他们的监督质量,也可以为他们的努力提供切实的奖励。

- (4)

提供职业前景和可转移技能

尽管学术界仍然被认为是ecr最理想的职业道路49在美国,只有一小部分人在完成博士培训后能够继续在学术界工作50.在博士后水平上创造更多永久职位是一项重要的政治挑战。在德国,35岁以下的员工中98%在学术界从事有限合同工作。由于德国草根运动“#ichbinHanna”(https://ichbinhanna.wordpress.com)在美国,第一个将导致创造更多终身职位的政治后果已经发生。此外,应该更强烈地考虑在科学之外继续职业生涯的机会。尽管许多结构化的博士课程已经开始整合替代职业道路的教育内容,但应该给更多的空间给具体的机会来发展新技能,例如,以实习或角色扮演的形式51.因为在博士培训期间获得的技能可以成功地转移到学术界之外的职业生涯中34在美国,这些真实的经历可能会减少人们对未来工作前景的焦虑。

- (5)

不断增长的社交网络

研究设施在ecr社会化方面发挥着重要作用51这就是为什么一项重要任务是在研究设施中建立可持续的ECR网络,以发展可持续的社会网络,讨论科学问题和与工作相关的挑战。一些研究生院已经提供了入职日和伙伴计划(例如,连接不同博士队列的博士研究人员),以促进ecr未来的学术生涯。此外,定期与研究机构的成员进行交流,有助于发现和解决在融入研究机构及其社会网络结构方面存在的问题。

此外,机构内部和机构之间的网络有可能帮助ecr塑造他们的职业道路。一些研究生院已经在提供校友讲座,将ecr与不同职业领域的毕业生联系起来。这种方法不仅有助于扩大专业网络,还能让你更清楚地了解博士学位后可能有哪些职业选择,以及如何尽早瞄准这些选择。

- (6)

培养自我效能

为了保持自我效能,博士培训应该包含具有挑战性的任务,但在博士项目的特定条件下可以实现。通常情况下,ecr和研究机构之间的期望不匹配52,可能是因为在入学阶段对角色和责任的了解不足53.这与我们的发现相一致,大多数ecr认为他们的博士培训经历明显低于他们的预期。因此,ecr需要了解完成博士学位培训的明确和隐性要求。实现明确期望管理的一个机会是在研究生院提供迎新日,潜在的博士候选人有机会从行政人员那里获得信息,也有机会从处于博士培训不同阶段的ecr那里获得证明。

限制

由于样本中存在不同的潜在偏差,我们承认我们的数据可能不能代表所有感兴趣的人群。由于我们可能主要接触的是博士研究人员,他们对心理健康问题感兴趣,甚至受到心理健康问题的影响,我们认识到这个过程可能会产生抽样偏差。此外,调查问题的性质可能造成了需求特征偏差,可能导致报告负担水平的升高。然而,我们认为这些偏差的程度与其他使用自我报告问卷调查心理健康的研究相当。我们还发现了性别反应偏差:我们有更多的女性反应者,尽管我们主要针对的是与神经科学相关的研究领域,性别分布略以男性为主16.我们样本的BSI分数在整体焦虑中相当低,但在恐惧焦虑亚量表中相当高(56%)。后一个分量表包括在大流行时期可能改变权重的项目(例如,"在人群中"),从而导致得分增加。我们还承认,博士研究人员对其健康状况的回顾性评估可能导致大流行前对某些方面的偏见判断。

除了这一限制之外,我们更广泛地捕捉了精神疾病的历史(例如,与精神病学/心理学有接触或以前被诊断患有精神障碍),但没有要求具体的诊断。因此,我们的数据不允许深入探索心理健康指数和一种或另一种精神障碍之间的关系。我们认识到这一点可能特别重要,因为我们观察到先前的诊断是几个因变量的主要预测因素。此外,我们没有评估大流行对参与者的直接影响(例如,被感染或因大流行失去亲戚或同事)。然而,我们询问参与者在参与前两周内是否经历过任何会使他们的答案在较长时间内不具有代表性的事件,并排除了各自的数据。我们相信,由于COVID-19感染而失去亲人或承受巨大压力的人会在这一反应中得到体现。

在全球范围内,我们的调查主要集中在德国博士研究人员,并在一定程度上关注神经科学领域的国际学生,这可能可以推广到具有类似资助机会和研究文化的国家。然而,在研究条件不同的国家(如全球南方国家),应对ecr的心理健康作出有限的假设35).

结论

我们的发现扩大了学术界关于心理健康危机的持续辩论:博士研究人员的自我报告显示,在大流行的影响下,抑郁、倦怠和孤独的程度增加,心理健康进一步下降。重要的是,自我报告的心理健康问题与博士培训密切相关,这强调了改善学术工作文化的必要性。ecr发起的倡议寻求积极减少有害的工作条件和学术界对精神健康问题的污名化。然而,长期的变化也需要自上而下的解决方案。因此,我们呼吁研究机构采取行动,以我们确定的因素为目标,创造博士培训条件,为学术界带来可持续的系统性变化。

材料与方法

参与者

我们试图通过在线调查,以在柏林和大柏林地区的研究机构攻读博士学位的早期职业研究人员为目标,调查他们的心理健康状况以及与COVID-19相关的潜在心理健康变化。横断面研究由柏林Humboldt-Universität zu心理学院伦理委员会批准,并根据赫尔辛基宣言进行。所有参与者提供书面知情同意书。参与者可以选择参加抽奖,赢得25欧元。共有335名博士研究人员完成了调查。由于我们的目的是比较COVID-19大流行开始前后博士研究人员的心理健康状况和对博士培训的满意度,我们排除了那些在大流行开始前至少三个月没有开始博士培训的参与者(德国2020年3月;n = 75)。此外,我们还排除了那些表示在过去两周内经历了可能对其心理健康产生重大影响的重要生活事件的参与者(n = 38)。在其余222名参与者的样本中,年龄从24岁到52岁不等(米= 29.8;SD= 3.4)。性别、国籍、博士培训年限和博士课程类型汇总于表中3..博士项目的类型是指结构化项目(通常由研究生院提供)与个人博士项目。他们的特征不同,这对博士研究人员的健康可能很重要,尤其是在大流行期间。例如,结构化项目的博士研究人员通常以队列或年为单位进行组织,这有利于专业同行网络的发展。

过程

数据于2021年1月至2月间通过SoSci调查平台(www.soscisurvey.de),并在R ver中进一步处理。4.0.2.R代码包括数据、分析代码和HTML文件,所有程序都以可访问的形式呈现,可在OSF存储库(https://osf.io/q5w4g/).该调查包括心理健康的标准化测量方法,以及关于大流行之前和期间与博士特定方面相关的满意度变化的自主开发的问题。

心理健康的标准化措施

我们纳入了三份标准化问卷来评估参与者的心理健康状况。对于所有这些问卷,得分越高,所测量的心理健康问题的意义就越大。我们使用简要症状量表(BSI)54),共有53个项目评估9个心理健康症状维度:躯体化、强迫、人际敏感、抑郁、焦虑、敌意、恐惧焦虑、偏执意念和精神病。参与者被要求选择一个被描述的问题在上周有多困扰他们(例如,“内心紧张或颤抖”,范围:“完全没有”,“有一点”,“适度”,“相当多”和“非常”)。对于每个维度,原始分数被转换为t分数,以将结果与一般人群联系起来。参考BSI手册54,我们认为t评分等于或大于1sd (t评分= 60)为临床相关。

哥本哈根职业倦怠调查(CBI15)用于衡量个人和与工作相关的倦怠(CBI第三个量表,即客户相关的倦怠,在我们的调查中被省略了,因为博士研究人员的工作很少涉及客户)。在13个问题中,参与者被问及他们在过去几周里经历这些问题的频率(例如,“你多久会感到疲劳?”,尺度:“从不/几乎从不”、“很少”、“有时”、“经常”、“总是”)或者这些问题经历的强度(“程度很低”、“程度很低”、“有点”、“程度很高”、“程度很高”)。对于评分,每个答案都被赋予一个数值,从0(从不/几乎从不)或“非常低的程度”到100(总是)或“非常高的程度”。分数是按所有项目的平均值计算的。

此外,我们使用De Jong Gierveld孤独量表(11项版本)55)来衡量社交和情感孤独。参与者被要求表明他们经历不同情况的频率(例如,“总有一个人我可以和他谈论我的日常问题”,范围:“没有时间”,“很少”,“有时”,“经常”,“一直”)。总分最高为11分(每项1分),其中包括情感量表中的6项和社会量表中的5项。

考虑到大流行,自行制定了关于心理健康和博士培训满意度的问题

为了评估参与者对其博士培训的心理健康和满意度,我们在考虑到大流行形势的背景下,专门针对这些主题提出了问题。我们将问题的措辞和内容基于其他针对ECRs心理健康的调查,如N2网络16以及一年一度的自然调查3..我们随后调整了问题,以反映大流行病的影响。

除了人口统计学问题和博士的具体情况(例如,博士培训的年限),我们还收集了关于现有和过去的临床心理健康诊断、开始前对博士培训的期望、潜在的支持结构以及大流行引起的对博士特定方面(例如,监督)的满意度变化的信息。因此,我们要求参与者回顾性地评估大流行之前以及当前大流行形势的这些方面。这里报告的结果包括调查中所有问题的一个子集;完整的列表可以在OSF存储库(https://osf.io/q5w4g/).

统计分析

为了了解参与者的实际心理健康状况,我们对标准化问卷使用了描述性统计数据。因此,我们计算了BSI、CBI和De Jong Gierveld孤独量表得分的平均值和标准差,将这些值与现有文献进行比较。对于博士研究人员自编的心理健康问题和博士培训满意度评分,我们计算每个回答类别的百分比。然后,我们进行了两项探索性统计分析:第一项分析旨在调查与博士相关的满意度方面和导致心理健康问题的项目的回顾性大流行前和当前大流行评级是否有变化。我们对所有相关项目进行了双尾相关t检验。第二项分析旨在调查三个心理健康方面的潜在预测因素:抑郁、焦虑和倦怠。我们之所以选择这些方面,是因为它们在ecr的心理健康背景下最常被考虑2,3.,4.为此,我们以BSI抑郁t分、BSI焦虑t分和CBI工作倦怠得分作为因变量,建立了三个多元回归模型。为了控制可能与博士学位无关的心理健康问题,我们在所有模型中都将先前的精神障碍临床诊断(博士学位开始前或开始后)作为控制变量。我们预计心理健康的三个方面将与博士培训的年限、博士培训的总体满意度、研究生项目的成员和性别有关,但我们也对其他因素的贡献感兴趣。因此,我们在模型中输入了所有合适的调查问题(参见OSF页面HTML文件中的“Predictor”一栏)作为潜在的预测因子,并使用双向step()函数(stats包)逐步选择最佳模型。该过程允许基于赤池信息准则(AIC)估计的模型拟合迭代添加和删除预测因子。所选模型中的预测因子是根据其解释方差的统计显著性来选择的。由于以下类别中的数据点较少,我们排除了以下参与者:(1)不认为自己是女性或男性(n = 9),(2)没有表明自己是结构化或个人博士课程的一部分(n = 14),以及(3)选择不提供他们是否被诊断患有精神障碍的信息(n = 1)。这一过程导致了198名参与者的样本量进行了探索性分析。对于“你在德国生活多久了?”” were binned into three categories: 0–3 years, 4 + years, and native. Due to the design of the survey (participants could not proceed without giving a response for each item concerned for analysis), there was no missing data.

应该注意的是,逐步回归是一种不鼓励进行假设检验的方法,在数据探索中应谨慎解释。这样做的原因是它可能产生狭窄的置信区间,高t统计和低p值56.然而,如果谨慎对待,它可以产生关于数据集中关系的有价值的见解,并为未来的假设检验研究提供想法。此外,因为逐步回归在解释变量较多的情况下效果较差56,我们在探索模型中没有包括交互项。最后,因为p逐步回归中的值是不准确的,不应该像在假设检验、理论驱动的分析中那样被解释,我们不纠正多重比较,因为没有直接的方法来这样做,对结果的可解释性也没有明显的好处。考虑到这一切,在目前的研究中,我们不鼓励其他研究人员使用报告的统计数据作为人群中的真实效应量,而是将这一过程视为一种探索性工具,用于建立对我们数据的见解,并在理论驱动的研究中产生未来的假设。

逐步选择程序证实,先前的诊断解释了所有模型的显著部分方差。因此,其他预测因素解释了数据中的额外差异,表明与博士相关的方面可能对心理健康问题有一定的附加影响(对临床诊断)。我们还研究了没有事先诊断的模型作为预测因子,其结果模式与下面给出的完整模型类似(请参阅存储库中的HTML文件中的第6.2点)。我们检查了所选模型的回归假设(正态性、线性、多重共线性(方差膨胀因子)、同方差),所有模型都满足这些假设(每个模型的详细信息在HTML文件中报告)。所有试验的显著性水平均设置为0.05。然而,应该指出的是,这些分析是数据驱动的,因此任何统计意义都应谨慎考虑。为了估计分析中的主要影响(跨多个分类预测因子的水平),我们使用模型参数进行了ii型方差分析。

伦理批准

研究方案由心理学系伦理委员会(Humboldt-Universität zu Berlin)审查并批准。这项研究是根据《赫尔辛基宣言》进行的。

数据可用性

支持这项研究结果的数据和代码可以在OSF存储库中公开获得:https://osf.io/q5w4g/.

参考文献

克里斯蒂安,K.,约翰斯通,C.,拉金斯,J. A.,赖特,W.和多兰,M. R.澳大利亚早期职业研究人员的调查。Elife10, -。https://doi.org/10.7554/ELIFE.60613(2021)。

埃文斯,t.m.,比拉,L.,加斯特勒姆,J. B.,韦斯,L. T.和范德福德,N. L.研究生教育心理健康危机的证据。生物科技Nat。》。36(3), 282 - 284。https://doi.org/10.1038/nbt.4089(2018)。

伍尔斯顿,C.博士的调查显示了恐惧和快乐,满足和痛苦。自然575, 403-406(2019)。

萨汀斯基,e.n。et al。博士生抑郁、焦虑和自杀意念的系统回顾和元分析。科学。代表。11(1)、1 - 12。https://doi.org/10.1038/s41598-021-93687-7(2021)。

巴雷拉,P.,巴西利科,M., Bolotnyy, V.。研究生心理健康:来自美国经济系的教训。工作报告。(2020)。https://scholar.harvard.edu/bolotnyy/publications/graduate-student-mental-health-lessons-american-economics-departments.

雅可比,F。et al。一般人群的精神障碍。德国成年人健康状况研究和心理健康附加模块(DEGS1-MH)。Nervenarzt85(1), 77 - 87。https://doi.org/10.1007/s00115-013-3961-y(2014)。

拉瓦特,S. &米纳,S.出版或灭亡:我们将走向何方?J. Res.医学科学19(2), 87-89(2014)。

库苏卡,r.a。et al。医学博士生的职业倦怠和敬业度:BEeP研究。教谕。地中海,建造。10(2), 110-117(2021)。

基尔戈尔,W.,克洛南,S. A.,泰勒,E. C.和戴利,N. S.孤独:COVID-19时代的一个标志性心理健康问题。精神病学Res。290, 113117年。https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113117(2020)。

Torales, J., O 'Higgins, M., Castaldelli-Maia, J. M. & Ventriglio, A. COVID-19冠状病毒的爆发及其对全球心理健康的影响。Int。j . Soc。精神病学66(4), 317 - 320。https://doi.org/10.1177/0020764020915212(2020)。

哈罗普,C.,巴尔,V.,卡朋特,K. &哈勒迪,A.迷惘的一代?COVID-19大流行对早期ASD研究人员的影响。自闭症Res。14(6), 1078 - 1087。https://doi.org/10.1002/aur.2503(2021)。

对初入职场的研究人员来说,“禁闭”的挑战。Elife9, 1 - 3。https://doi.org/10.7554/ELIFE.59634(2020)。

汉弗莱斯,文学学士。et al。过度扩张和被忽视:解决大流行后早期职业调查人员面临的挑战。趋势癌症7(10) 879 - 882。https://doi.org/10.1016/j.trecan.2021.07.005(2021)。

马蒂森,l.m.s.,伯格曼,j.e.,范德威登,i.c.m. &提尔肯,j.c.在风暴眼:博士候选人的心理健康状况。教谕。地中海,建造。10(2), 71 - 72。https://doi.org/10.1007/s40037-020-00639-4(2021)。

克里斯滕森,T. S., Borritz, M., Villadsen, E. &克里斯滕森,K. B.哥本哈根职业倦怠量表:评估职业倦怠的新工具。工作压力。19(3), 192 - 207。https://doi.org/10.1080/02678370500297720(2005)。

PhDnet调查小组。2019年PhDNet调查报告(2020)。

Bauerle,。et al。德国COVID-19暴发的心理健康负担:心理健康损害的预测因素。普里姆社区卫生协会https://doi.org/10.1177/2150132720953682(2020)。

力,N。et al。COVID-19大流行期间普通人群中压力、焦虑和抑郁的患病率:系统综述和荟萃分析水珠。健康16(1), 1 - 11。https://doi.org/10.1186/s12992-020-00589-w(2020)。

研究生研究教育的预警信号:确保及时完成的不同方法。教书。高。建造。10(2), 219 - 232。https://doi.org/10.1080/1356251042000337963(2005)。

Ryan, T., Baik, C. & Larcombe, W.大学如何更好地支持高学历研究生的心理健康?对学生建议的研究。高。建造。研究开发。https://doi.org/10.1080/07294360.2021.1874886(2021)。

Ylijoki O.-H。高速大学中工作与生活的边界。钉。高。建造。38(2), 242 - 255。https://doi.org/10.1080/03075079.2011.577524(2013)。

Rizzolo, S., DeForest, a.r., DeCino, d.a., star, M. & Landram, S.研究生对专业发展活动的看法和经验。职业发展43(3), 195 - 210。https://doi.org/10.1177/0894845315587967(2016)。

斯维德利克,A.霍尔,C.和N.麦卡尔平,L.和哈伯德,K.。博士经历:影响博士生学业完成、成就和幸福的因素回顾。Int。斯图德博士。13, 361 - 388。https://doi.org/10.28945/4113(2018)。

新冠肺炎疫情下的保障研究。Nat,地中海。26, 443(2020)。https://doi.org/10.1038/s41591-020-0852-1.

Xiao, Y., becerick - gerber, B., Lucas, G. & Roll, S. C. COVID-19大流行期间在家工作对办公室工作站用户身心健康的影响。j . Occup。环绕。地中海。63(3), 181 - 190。https://doi.org/10.1097/JOM.0000000000002097(2021)。

其他,H. COVID科学洪流如何改变研究出版-在七个图表中。自然588(7839), 553。https://doi.org/10.1038/d41586-020-03564-y(2020)。

教师心理健康:与工作满意度、效能信念、倦怠和抑郁的关系。咕咕叫。Psychol。39(5), 1757 - 1766。https://doi.org/10.1007/s12144-018-9878-7(2020)。

塔迪克,巴克尔,A. B. & Oerlemans, W. g.m. 781名教师的工作幸福感:自我和谐作用的一天重建研究。精神科。51(6), 735 - 750。https://doi.org/10.1016/j.jsp.2013.07.002(2013)。

正常化斗争:教师对博士生支持的维度及其对坚持和幸福的影响。j·高。建造。89(6), 988 - 1013。https://doi.org/10.1080/00221546.2018.1449080(2018)。

博士生监督观的定量分析。高。建造。研究开发。21(1) 41-53。https://doi.org/10.1080/07294360220124648(2002)。

拉托娜,K. &布朗,M。与完成高等学位研究相关的因素(澳大利亚教育、培训和青年事务部高等教育司,堪培拉,2001年)。

博士教育和培训的监督实践。钉。高。建造。46(7), 1285 - 1295。https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1689384(2021)。

查尔斯,S. T., Karnaze, M. M. & Leslie, F. M.与研究生心理健康相关的积极因素。j。科尔。健康https://doi.org/10.1080/07448481.2020.1841207(2021)。

Sinche, M。et al。科学博士可转移技能与工作满意度的循证评估。《公共科学图书馆•综合》12(9), 771年。https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185023(2017)。

里德帕斯,D. D.和阿洛泰,P.从全球北方到全球南方的“涓滴科学”问题。BMJ水珠。健康4(4) e001719。https://doi.org/10.1136/bmjgh-2019-001719(2019)。

Amati, V., Meggiolaro, S., Rivellini, G. & Zaccarin, S.社会关系与生活满意度:朋友的作用。属74(1) 7。https://doi.org/10.1186/s41118-018-0032-z(2018)。

朗菲尔德,A.,罗马斯,J. &欧文,J.研究生的自我价值感,身体和社会活动:定性研究。科尔。钉。J。40(2), 282-292(2006)。

Levecque, K, Anseel, F, de Beuckelaer, A, van der Heyden, J. & Gisle, L.博士研究生的工作组织和心理健康问题。政策》46(4), 868 - 879。https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.02.008(2017)。

Virtanen, V., Taina, J. & Pyhältö, K.是什么让生物和环境科学的博士生从他们的博士研究中解脱出来?钉。Contin。建造。39(1), 71 - 86。https://doi.org/10.1080/0158037X.2016.1250737(2017)。

佛瑞斯特,M.,卡恩,J. H. & Hesson-McInnis, M. S.三种研究自我效能测量的因素结构。职业评估。12(1) 3-16。https://doi.org/10.1177/1069072703257719(2004)。

Lambie, g.w. & Vaccaro, N.博士辅导员教育学生的科研自我效能感水平,对科研训练环境的感知,以及对研究的兴趣。清纯甜美。建造。Superv。50(4), 243 - 258。https://doi.org/10.1002/j.1556-6978.2011.tb00122.x(2011)。

施维格,史汀斯迈尔-佩尔斯特,J.掌握目标的保护功能。学习。个体所。是不同的。21(6), 699 - 709。https://doi.org/10.1016/j.lindif.2011.09.004(2011)。

张,K. L., Ten Klooster, P. M., Smit, C., De Vries, H. & Pieterse, M. E.公共卫生研究中抽样导致的非反应偏差的影响:荷兰全国青少年健康调查中自愿与强制招募的比较。BMC公共卫生17(1), 1 - 10。https://doi.org/10.1186/s12889-017-4189-8(2017)。

塞德勒,Z. E.,道斯,A. J.,赖斯,S. M.,奥利夫,J. L.和迪隆,H. M.男子气概在男性抑郁症求助中的作用:一项系统综述。中国。Psychol。牧师。49, 106 - 118。https://doi.org/10.1016/j.cpr.2016.09.002(2016)。

和田,M。et al。大学生对精神疾病污名的看法。表示“状态”。健康上一页。14, 200159年。https://doi.org/10.1016/j.mph.2019.200159(2019)。

威特,E.和佐丹诺,A.博士生获得心理健康的非学术支持。j·高。建造。政策等内容。40(4), 390 - 412。https://doi.org/10.1080/1360080X.2018.1478613(2018)。

麦基,S. A. &贝茨,G. W.博士教育环境对博士候选人心理健康问题的贡献:范围审查。高。建造。研究开发。38(3), 565 - 578。https://doi.org/10.1080/07294360.2018.1556620(2019)。

弗雷,I. &格伦德,C.加班工作的前因:以初级学者为例。德语J.哼。资源等内容。34(4), 371 - 397。https://doi.org/10.1177/2397002220903247(2020)。

圣克莱尔,R。et al。“新常态”:调整博士生培训生的职业准备,以适应科学领域广阔的职业道路。《公共科学图书馆•综合》12, e0177035。https://doi.org/10.1371/journal.pone.0177035(2017)。

徐刚,安俊,黄伟华。,米akela, J. P. & Yeo, H. T. Pursuing careers inside or outside academia? Factors associated with doctoral students’ career decision making.职业发展48(6), 957 - 972。https://doi.org/10.1177/0894845320907968(2021)。

O ' meara, K。et al。通过设计:部门如何影响研究生机构的职业发展。Int。斯图德博士。9, 155 - 179。https://doi.org/10.28945/2048(2014)。

霍尔布鲁克,。et al。博士候选人期望:探索与经验的不匹配。Int。斯图德博士。9, 329-346(2014)。

加德纳,S. K.美国高完成度和低完成度博士课程中学生和教师的减员归因。高。建造。58(1), 97 - 112。https://doi.org/10.1007/s10734-008-9184-7(2009)。

克罗加斯。BSI简要症状清单:管理、评分和程序手册第四版。(国家计算机系统,1993)。

de Jong-Gierveld, J. & Kamphuls, F. rasch型孤独量表的开发。达成。Psychol。量。9(3), 289 - 299。https://doi.org/10.1177/014662168500900307(1985)。

史密斯,g。J.大数据。https://doi.org/10.1186/s40537-018-0143-6(2018)。

确认

我们要感谢学者思想的所有成员,感谢他们对这个调查项目概念化的支持。“学者心理”是由关注学术界心理健康的博士候选人在柏林发起的。www.scholar-minds.net;由s.n., m.m., K.B.和其他博士研究员共同创立

资金

由Projekt DEAL启动和组织的开放获取资金。这项研究得到了柏林精神与大脑学院(Humboldt-Universität zu Berlin)和德国大脑科学基金会(sdw)的资助。我们感谢Humboldt-Universität zu Berlin的开放获取出版基金和德国研究基金会(DFG) -337619223 /RTG2386的支持。

作者信息

作者及隶属关系

贡献

s.n., M.M.和K.B.参与了调查设计,数据收集和数据解释。M.M.进行了统计分析,s.n., M.M., K.B.和I.D.起草并审阅了手稿。

相应的作者

道德声明

相互竞争的利益

作者声明没有利益竞争。

额外的信息

出版商的注意

施普林格自然对出版的地图和机构从属关系中的管辖权主张保持中立。

权利和权限

开放获取本文遵循知识共享署名4.0国际许可协议,允许以任何媒介或格式使用、分享、改编、分发和复制,只要您对原作者和来源给予适当的署名,提供知识共享许可协议的链接,并注明是否有更改。本文中的图像或其他第三方材料包含在文章的创作共用许可协议中,除非在材料的信用额度中另有说明。如果材料未包含在文章的创作共用许可协议中,并且您的预期使用不被法定法规所允许或超出了允许的使用范围,您将需要直接获得版权所有者的许可。如欲查看本牌照的副本,请浏览http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

关于本文

引用本文

罗曼,S.,马蒂杰克,M., Bögl, K.;et al。德国COVID-19封锁期间博士研究人员的心理健康和博士培训满意度:来自国际研究样本的结果。Sci代表12, 22176(2022)。https://doi.org/10.1038/s41598-022-26601-4

收到了:

接受:

发表:

DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-022-26601-4

这篇文章被引用

COVID-19大流行期间硕士和博士学生的学业倦怠

科学报告(2023)