摘要gydF4y2Ba

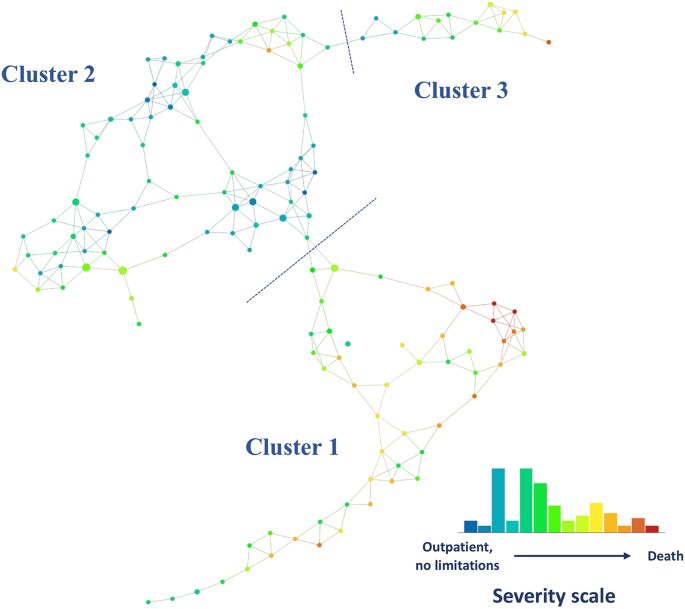

2019冠状病毒病(COVID-19)临床表型与宿主炎症反应在疾病高峰期到恢复期之间的关系尚不清楚。在美国8家军事医院的一项多中心前瞻性队列研究中,收集了2020年4月至2021年1月期间129名成年SARS-CoV-2阳性住院和门诊参与者的血浆样本。在症状出现后15至28天的样本中测量血浆炎症蛋白生物标志物。使用拓扑数据分析(TDA)来确定炎症模式,并使用逻辑回归评估与峰值严重程度(门诊、住院、ICU入院或死亡)、Charlson共病指数(CCI)和体重指数(BMI)的相关性。研究人群(n = 129, 33.3%为女性,中位年龄41.3岁)包括77例门诊患者,31例住院患者,16例icu级别患者和5例死亡病例。确定了三种不同的炎症生物标志物集群,并与疾病严重程度峰值(p < 0.001)、年龄(p < 0.001)、BMI (p < 0.001)和CCI (p = 0.001)的显著差异相关。宿主生物标志物谱对从疾病高峰期到恢复期的异质COVID-19患者人群进行了分层,这些不同的炎症模式与COVID-19共病和重症相关。gydF4y2Ba

简介gydF4y2Ba

虽然已经描述了2019冠状病毒病(COVID-19)严重程度的临床危险因素,但与这些基线临床特征相关的炎症机制尚不清楚gydF4y2Ba1gydF4y2Ba.SARS-CoV-2感染范围从无症状到致命,这一范围与宿主风险因素有关,如年龄和慢性非传染性疾病(NCD),包括肥胖和心血管疾病gydF4y2Ba2gydF4y2Ba.然而,从宿主因素到COVID-19严重程度和后遗症的途径在很大程度上尚不清楚。鉴于COVID-19严重程度的异质性和不断增长的免疫调节治疗设备gydF4y2Ba2gydF4y2Ba,gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba病理炎症模式及其与合并症的关系需要确定,以优化治疗选择。gydF4y2Ba

COVID-19的严重程度和炎症分为三个广泛定义的阶段。“急性期”与疾病严重程度的峰值和炎症宿主生物标志物的最高水平相关,通常发生在疾病的前2周。covid后“急性”和“晚期”之间的过渡不太明确,但通常发生在症状发作后15至28天之间(dpso)gydF4y2Ba4gydF4y2Ba,gydF4y2Ba5gydF4y2Ba.虽然重症患者的特征是持续炎症,但在本文中,这段恢复和恢复期被称为“中间”阶段,而不是“炎症”阶段,以包括不太严重的COVID-19疾病病程中的疾病消退。虽然炎症在轻度病例中可能消退,但在此期间,严重病例中注意到持续高的促炎细胞因子。这种免疫反应差异很大的时间窗口可能最适合阐明宿主因素与严重COVID-19之间的关系。在宿主生物标记物的硅质分层中,有潜力识别与疾病严重程度和患者共病相关的不同表型,这反过来可以导致更个性化的治疗方法的发展。gydF4y2Ba

我们假设,血液炎症生物标志物谱的聚类可以在COVID-19中期识别出独特的表型,这些表型与严重程度、人口统计学和已知的使患者在SARS-CoV-2感染期间更易出现更糟结果的共病状况的差异有关gydF4y2Ba4gydF4y2Ba.我们的分析使用了在15-28 dpso期间收集的样本,这些样本来自美国军事治疗设施中患有轻度至重度COVID-19的观察性多中心队列。测量的蛋白质分析物包括血管损伤、器官损伤和th1型免疫介质的生物标记物,这些标记物是从以前未发表的非covid -19败血症分析中选择的gydF4y2Ba6gydF4y2Ba,以及一般临床使用的生物标志物gydF4y2Ba7gydF4y2Ba.我们的目的是对COVID-19中期的炎症反应进行分层,并探讨生物标志物聚类与人口统计学特征、基线合并症和COVID-19峰值严重程度之间的关系。gydF4y2Ba

方法gydF4y2Ba

参与者在8个军事治疗机构(德克萨斯州圣安东尼奥布鲁克陆军医疗中心;弗吉尼亚州贝尔沃堡社区医院;马迪根陆军医疗中心,刘易斯-麦科德联合基地,华盛顿州;海军医疗中心朴茨茅斯,朴茨茅斯,弗吉尼亚州;圣地亚哥海军医疗中心,圣地亚哥,加州;夏威夷檀香山的特里普勒陆军医疗中心;德克萨斯州埃尔帕索的威廉·博蒙特陆军医疗中心;沃尔特里德国家军事医疗中心,贝塞斯达,马里兰州),2020年4月至2021年1月gydF4y2Ba8gydF4y2Ba.该协议已获得军警大学机构审查委员会(IDCRP-085)的批准gydF4y2Ba9gydF4y2Ba.所有患者都提供了书面知情同意书,所有程序都按照世界医学协会《赫尔辛基宣言》的道德标准进行。EPICC研究的纳入对象包括≥18岁、实验室确诊或疑似SARS-CoV-2感染、寻求住院或门诊医疗服务的受试者。在征得同意后,通过对参与者的访谈和审查参与者的电子病历或使用参与者于2020年11月完成的调查收集了人口统计学、共病和疾病数据。临床SARS-CoV-2 RT-PCR阳性的受试者和采集的血浆样本纳入分析。结果描述良好gydF4y2Ba10gydF4y2Ba从症状出现后0-29天(dpso)收集的217名参与者的血浆中,研究了COVID-19临床生物标志物CRP、铁蛋白和IL-6,以确定根据先前发表的研究COVID-19的疾病阶段框架,纵向炎症生物标志物黄土(局部估计散点平滑)曲线是否在14 - 28天达到峰值(补充图)。gydF4y2BaS1gydF4y2Ba)gydF4y2Ba4gydF4y2Ba.随后的分析仅限于129名参与者,在中期收集的样本定义为15-28个dpso。通过电子病历或参与者调查确定采血时是否服用巴瑞替尼、托珠单抗、羟氯喹或全身类固醇(相当于强的松10 mg / d或以上)。gydF4y2Ba

如前所述,在入组后前瞻性地收集血浆样本gydF4y2Ba9gydF4y2Ba.静脉全血标本在1500℃离心10分钟gydF4y2BaggydF4y2Ba收集的血浆保存在- 80°C。使用高动态范围自动化酶联免疫吸附测定Ella微流控分析仪(ProteinSimple, San Jose, California, USA)在血浆样本中测量12种炎症蛋白(见图1)gydF4y2Ba补充的方法gydF4y2Ba).分析物包括:IL-6, CXCL10, IL-1RA,gydF4y2BadgydF4y2Ba-二聚体,降钙素原,铁蛋白,VEGF-A, IL-5,晚期糖基化终产物可溶性受体(RAGE), TNFR1, IFN-γ和c反应蛋白(CRP)。这些分析物被选择包括临床用于预测的生物标志物(即,CRP,降钙素原,铁蛋白和gydF4y2BadgydF4y2Ba二聚体)gydF4y2Ba7gydF4y2Ba,基于先前的COVID-19文献(即IL-6、IFN-γ和CXCL10)。gydF4y2Ba11gydF4y2Ba,并被确定为先前基于tda的非covid -19败血症集群的代表(即IL-1RA, VEGF-A, IL-5, RAGE和TNFR1)gydF4y2Ba6gydF4y2Ba,gydF4y2Ba12gydF4y2Ba,gydF4y2Ba13gydF4y2Ba.所有蛋白质浓度均为对数gydF4y2Ba10gydF4y2Ba-对站点间的变化进行转换和标准化gydF4y2BaRgydF4y2Ba包gydF4y2Ba上海广电战斗gydF4y2Ba14gydF4y2Ba.少量(1.6%)的缺失值是使用gydF4y2BakgydF4y2Ba-最近邻模型,使用Ella平台范围内的最低或最高测量值来估算范围外值。分析物之间的相关性被探索与主成分分析和确定斯皮尔曼相关系数。对于不同时间点有两到三个样本的受试者(N = 22),每个受试者选择变异性(变异系数)最高的样本,以优化聚类识别gydF4y2Ba15gydF4y2Ba.进行灵敏度分析,以确定使用分析物中等级最高的收集时间(而不是最高变异系数)对聚类隶属关系的影响。gydF4y2Ba

在这里,我们定义了通过拓扑数据分析(TDA)确定的COVID-19炎症宿主生物标志物表型以及相关的共病条件和疾病严重程度。TDA是一种多元模式分析工具,它使用无监督的方法来降维和数据可视化gydF4y2Ba16gydF4y2Ba.与其他降维技术(如主成分分析)相比,TDA的一个关键优势是它不局限于2个轴,并且对信息丢失不那么敏感gydF4y2Ba17gydF4y2Ba.TDA可用于识别表型-生物标志物关系gydF4y2Ba17gydF4y2Ba,gydF4y2Ba18gydF4y2Ba,gydF4y2Ba19gydF4y2Ba之前已经确定了可以从异质性非传染性疾病的个性化干预中受益的患者亚群gydF4y2Ba16gydF4y2Ba,gydF4y2Ba18gydF4y2Ba.蛋白质表达网络仅使用生物标记物水平和使用EurekaAI平台的TDA“Mapper”算法生成(SymphonyAI, Los Altos, CA, USA)gydF4y2Ba17gydF4y2Ba,gydF4y2Ba20.gydF4y2Ba,gydF4y2Ba21gydF4y2Ba.为一系列分辨率设置生成TDA网络,以检查主题集群的持久性及其相互关系(见gydF4y2Ba补充的方法gydF4y2Ba).峰值严重程度(门诊、住院、icu或死亡)颜色梯度叠加在已识别的聚类上。每个TDA组中单个蛋白的水平在一系列箱线图中总结(gydF4y2BaRgydF4y2Ba包“ggplot2”v3.3.5)。使用伯努利调整显著性水平0.0042(即0.05/12)的逆向选择逐步logistic回归来确定每个聚类中哪些蛋白上调或下调。虽然TDA聚类本身具有不同的生物标志物水平,但这样做是为了简化对代表性生物标志物的推断,并用于未来在外部队列中的验证。进行敏感性分析,调整峰值严重程度,以确定协变量选择的影响。排除接受全身类固醇的参与者,进行了额外的敏感性分析。gydF4y2Ba

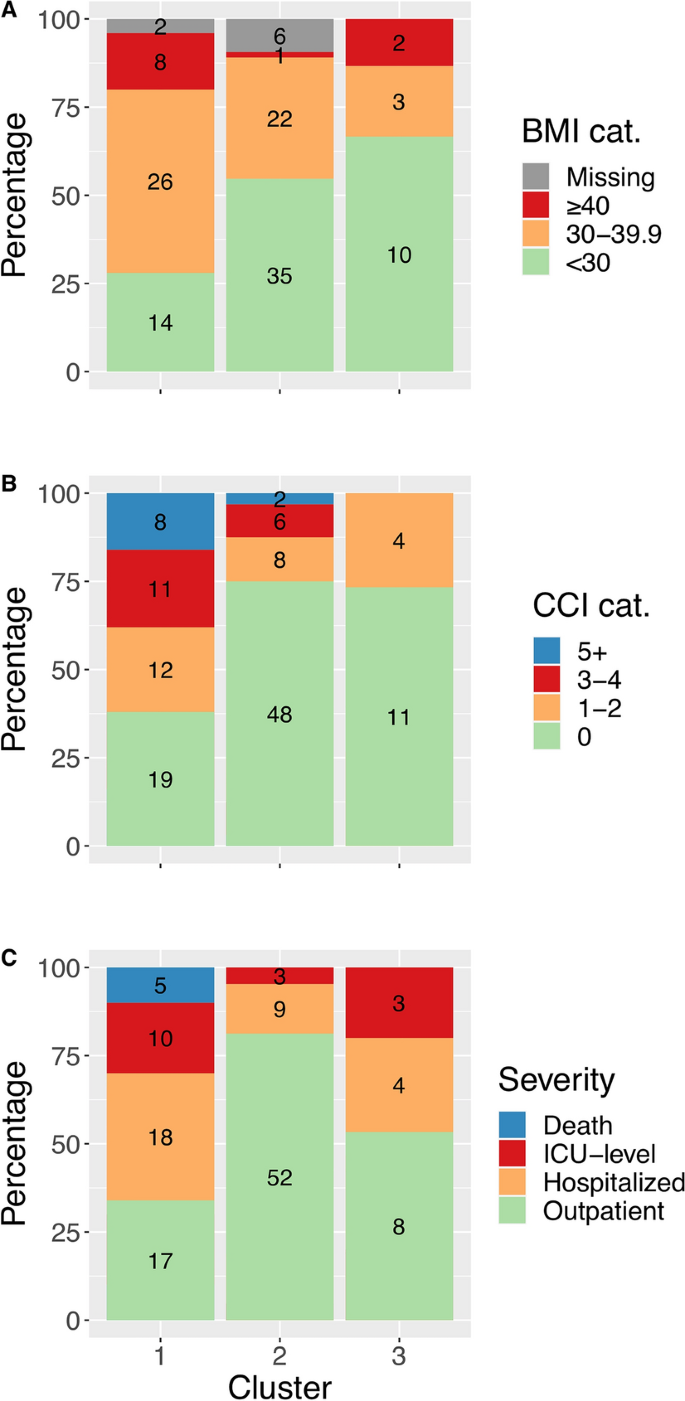

对聚类进行汇总统计,通过卡方检验(分类值)、Fisher精确检验(分类值)或Mann-Whitney U检验(连续值)比较基线人口统计学数据(例如,性别、年龄、种族、民族、选定的医学共病)、症状发作后天数、峰值严重程度、类固醇使用和炎症生物标志物。Charlson共病指数(CCI)和身体质量指数(BMI)值分为基于分数的类别(即CCI: 0、1-2、3-4或5+;BMI: < 30,30 - 39.9,或≥40kg /mgydF4y2Ba2gydF4y2Ba)在条形图上按聚类描述共病的患病率,但将其视为连续值。6.2%的队列中没有BMI值。对每个参与者[门诊、非ICU(重症监护病房)住院患者和ICU或死亡]的峰值严重程度进行了分类。采用多变量logistic回归调整峰值严重程度,以0.05的显著性水平确定每个聚类与BMI或CCI之间的相关性。进行敏感性分析以调整样本采集时症状持续时间。此外,还采用logistic回归模型来检验聚类与疾病高峰期死亡或ICU护理之间的关系。受试者工作特征曲线下面积(AUROC)和赤池信息准则(AIC;模型简约性测量)的估计值在模型之间进行了比较,并对基线人口统计学(即年龄、性别和CCI)、临床生物标志物(即gydF4y2BadgydF4y2Ba-二聚体,铁蛋白和CRP),以及簇协变量。所有统计分析均在Stata (version 15.0;StataCorp LLC, College Station, TX, USA)和R版本4.0.2gydF4y2Ba22gydF4y2Ba.gydF4y2Ba

结果gydF4y2Ba

生物标志物CRP、IL-6和铁蛋白按严重程度分层,并使用黄土散点图(局部估计散点图平滑)曲线对0 - 28 dpso之间的249名EPICC队列参与者进行了研究。这表明在icu水平或致命病程中,平均细胞因子在所述中期(15-28 dpso)达到峰值或保持升高(补充图)。gydF4y2BaS1gydF4y2Ba).基于这些发现和疾病的临床框架gydF4y2Ba23gydF4y2Ba,我们将分析限制在中期采血的参与者。由于参与者在症状出现后的不同时间入组,我们的分析包括129名参与者(66.7%男性,中位年龄41.3岁),其中77名门诊患者,31名住院患者,16名icu级患者和5例死亡病例(表2)gydF4y2Ba1gydF4y2Ba)患病15至28天。在PCA轴上观察到降钙素原、TNFR1、IL-6、CRP和IL-1RA之间的相关性,而RAGE、IFN-γ、IL-5和VEGF-A与其他分析物的相关性较低。此外,方差随着峰值严重程度的增加而增加(补充图。gydF4y2BaS2gydF4y2Ba).这些结果支持了12种蛋白质分析物提供的添加剂信息,并进行了TDA。有趣的是,有3种不同的炎症蛋白簇,分别标记为簇1、簇2和簇3。gydF4y2Ba1gydF4y2Ba;补充图。gydF4y2BaS3gydF4y2Ba),使用TDA一致识别。单靠主成分分析,聚类2和聚类3之间无明显差异(补充图。gydF4y2BaS2gydF4y2Ba).在分析物中使用最高等级进行样本选择的敏感性分析中,确定了在原始聚类1和2中参与者聚类隶属关系高度重叠的3个聚类,而在较小的聚类3中观察到的方法之间的一致性较低(补充图3)。gydF4y2BaS4gydF4y2Ba).gydF4y2Ba

年龄在组间有显著差异(p < 0.001)。群集2的参与者(中位年龄37.1岁;IQR, 28.1至50.0)和3(中位年龄36.3岁;IQR(24.6 ~ 55.2)小于聚类1(中位年龄51.8岁;IQR, 37.3至65.0)(表gydF4y2Ba1gydF4y2Ba).聚类1 (62.0%,n = 31)、聚类2 (64.1%,n = 41)和一般队列(66.7%)的男性患病率相似,但聚类3以男性为主(93.3%,n = 14)。从症状出现到样本收集的中位时间为21天(IQR 18至25),并且在聚类之间没有差异(表2)gydF4y2Ba1gydF4y2Ba).高峰疾病严重程度(按住院状态分类)在组间也有显著差异(p < 0.001)。群集1的严重COVID-19患病率最高,包括66.0% (n = 33)的住院参与者,而群集3的住院参与者为46.7% (n = 7),群集2的住院参与者为18.8% (n = 12)(图2)。gydF4y2Ba2gydF4y2Ba、表gydF4y2Ba1gydF4y2Ba).所有死亡病例(n = 5)均发生在聚类1。没有人接受过baricitinib或tocilizumab,羟氯喹的使用仅限于聚类1中的2人。采血时接受全身性类固醇的受试者仅限于第1组5人(10.0%;n = 5)。gydF4y2Ba

中位数CCI在集群1的2 (IQR, 2到3)到集群2的0 (IQR 0到0.5)和集群3的0 (IQR, 0到1)之间存在差异(p = 0.009)。群集2中的大多数参与者(75.0%)和群集3中的大多数参与者(73.3%)的CCI为0,而群集1中的个体CCI为38.0%(图2)。gydF4y2Ba2gydF4y2Ba).此外,第1组BMI中位数较高(33.5 kg/m)gydF4y2Ba2gydF4y2Ba;IQR为29.0 ~ 37.0),与聚类2和聚类3相同(28.0 kg/m)gydF4y2Ba2gydF4y2Ba;IQR, 25.0至31.0)(表gydF4y2Ba1gydF4y2Ba).在使用逻辑回归调整峰值严重程度后,BMI较高(OR: 1.1 / kg/m)的参与者gydF4y2Ba2gydF4y2Ba, p = 0.002)和更高的CCI (OR:每增加一分1.3,p = 0.02)在群集1中比群集2和群集3的参与者更常见。gydF4y2Ba

使用卡方检验,除了IL-5和IFN-γ具有相似的分布外,每种分析物在聚类间的分布都是不同的gydF4y2Ba2gydF4y2Ba).某些生物标志物包括CRP, IL-6, IL-1RA,gydF4y2BadgydF4y2Ba-二聚体、TNFR1和VEGF-A在聚类1中比聚类2和聚类3中升高更多gydF4y2Ba2gydF4y2Ba;无花果。gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba;补充图。gydF4y2BaS5gydF4y2Ba).与聚类2或聚类3相比,聚类1中的RAGE较低,而聚类1中的IFN-γ较聚类2低(图2)。gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba;补充图。gydF4y2BaS5gydF4y2Ba).群集3是一个年轻的中度严重的群集,与群集2相比,发现有更高的铁蛋白、降钙素原和CXCL10,以及更低的VEGF-A。gydF4y2Ba

逐步回归,包括未调整和调整峰值严重程度,用于识别每个聚类中最具特征的分析物子集(补充表)gydF4y2BaS1gydF4y2Ba).聚类1的区分性生物标志物为相对较高的IL-1RA和较低的RAGE水平;与其他聚类相比,这些受试者具有较高的严重表型(图。gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba;补充图。gydF4y2BaS5gydF4y2Ba;补充表gydF4y2BaS1gydF4y2Ba).无论峰值严重程度如何,聚类2的特征是相对较低的降钙素原和较高的RAGE水平。集群3的特征是在高峰严重程度调整后VEGF-A水平较低(图3)。gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba;补充图。gydF4y2BaS5gydF4y2Ba;补充表gydF4y2BaS1gydF4y2Ba).当将分析限制在未接受类固醇治疗的患者时,模型在定性上保持不变,并选择相同的协变量。调整症状持续时间的敏感性分析也没有改变所选择的分析物,也没有质的改变结果。gydF4y2Ba

调整年龄、性别和CCI后,聚类1与icu级疾病或死亡几率增加5.22 (95% CI 1.31 ~ 20.80)相关(补充表)gydF4y2BaS2gydF4y2Ba).icu级别疾病或死亡的AUROC随着集群指定的增加而增加,从0.78增加到0.83。然而,当纳入临床生物标志物(CRP,gydF4y2BadgydF4y2Ba-二聚体和铁蛋白)(AUROC: 0.87)与临床生物标志物协变量(AUROC: 0.88)相比较。gydF4y2Ba

讨论gydF4y2Ba

我们证明,在COVID-19中期,使用12种血浆蛋白生物标志物,可以将具有广泛疾病严重程度的前瞻性队列分层为三种不同的炎症特征。与大多数生物标志物研究相反,我们的研究结果来自多样化的多中心队列。不同严重程度、人口学特征和共病条件的宿主表型被聚类分层。独立于临床信息的生物标记物组合,将参与者分为三个不同的聚类之一:COVID-19严重程度高、年龄较大、有共病情况(聚类1);严重程度低、年龄较小、共病较少(聚类2);中度严重程度,年轻,既往健康,几乎全为男性组(聚类3)。生物标志物的子集(即IL1-RA, VEGF-A和RAGE)是每个聚类中最具代表性的。虽然是探索性的,但这揭示了利用宿主生物标志物分层与先进的聚类和网络分析技术来更好地理解是什么驱动了COVID-19临床表现的表型差异的潜在转化方法。gydF4y2Ba

对不同群集观察到的炎症或细胞损伤模式可能表明与COVID-19病理相关的通路失调。聚类1是最严重的聚类,包括所有致命病例和大多数icu级病例。该组明显包含更多基线共病和肥胖(BMI≥30)的受试者。虽然急性期反应物较高并不令人惊讶,但与聚类2和聚类3相比,聚类1受试者的IL-1RA明显更高,聚类参与者的共病情况较少。与聚类1相比,共病性疾病不常见,聚类3的中位年龄小于15岁以上。然而,15名参与者中有7人在第3组住院。虽然IL1RA水平在聚类1中较高,但IL1RA水平在聚类3中较低,这与轻度聚类2相似。与这一趋势一致,先前的研究已经确定IL-1RA是肥胖和COVID-19严重程度之间的潜在中介因素gydF4y2Ba24gydF4y2Ba.与聚类2的参与者相比,聚类1的IFN-γ较低,IL-6较高。这种异常Th1反应模式此前已被确定与严重的COVID-19有关,可能与流感感染不同gydF4y2Ba24gydF4y2Ba.与聚类3相比,聚类1与已知为严重COVID-19危险因素的基线共病一致,表现出潜在不同的炎症级联模式。gydF4y2Ba

聚类3的独特之处在于,与具有可比人口统计数据的轻症聚类2相比,它具有低VEGF-A但铁蛋白升高的组合和更高的严重疾病患病率。虽然样本量有限,但聚类3中的15名参与者中有14名是男性,这表明这些以前健康的年轻男性在免疫反应方面存在生物学性别差异。男性中导致严重COVID-19的性别差异此前曾被描述为x连锁TLR7缺陷gydF4y2Ba25gydF4y2Ba,gydF4y2Ba26gydF4y2Ba在更大的范围内,先天和t细胞反应的性别差异gydF4y2Ba27gydF4y2Ba.低VEGF-A和高铁蛋白的结合可能识别出一种独特的炎症亚型,值得进一步的外部队列研究。gydF4y2Ba

暴怒,急性肺损伤的生物标志物gydF4y2Ba28gydF4y2Ba,在聚类之间有不同的分布。与之前的研究相反gydF4y2Ba29gydF4y2Ba与群集1相比,在较年轻和相对较轻的COVID-19群集2中,RAGE水平似乎更高。与其他聚类相比,症状较轻的聚类2中RAGE与IFN-γ一起升高,但急性期反应物铁蛋白和降钙素原较低。聚类1的情况则相反,其中RAGE水平较低,急性期反应物(即CRP、降钙素原和铁蛋白)升高。较低RAGE与较严重聚类1和3的这种相关性与COVID-19死亡率的直接相关性形成对比gydF4y2Ba30.gydF4y2Ba.然而,我们的结果可能会因考虑生物标志物模式而有所不同,而不是单独评估每个生物标志物,而且我们的研究没有考虑可能随着时间推移而降低的初始RAGE水平gydF4y2Ba31gydF4y2Ba.RAGE有可能是一种中期聚类2的适应性抗炎蛋白。可溶性RAGE已被证明可以减少啮齿动物模型的血管损伤gydF4y2Ba32gydF4y2Ba,gydF4y2Ba33gydF4y2Ba并可预防血管炎症介导gydF4y2Ba34gydF4y2Ba.在RAGE和这些常用的急性相反应物之间观察到的矛盾的反比关系值得进一步研究纵向变化。gydF4y2Ba

据我们所知,这项研究是第一个使用网络聚类方法来了解生物标志物模式与COVID-19异质性临床表型之间的关系,但有一些局限性值得注意。样本采集于2020年4月至2021年1月,随着时间的推移,治疗方法和流行病学变化可能会影响炎症模式。因此,我们在聚类1中纳入了敏感性分析,排除了那些接受全身类固醇治疗的患者,以帮助解释研究结果。此外,虽然结果来自不同的多中心队列,但样本量可能会限制我们识别不常见生物标志物模式的能力,并且需要外部验证所识别的模式。此外,还使用回归来调整峰值严重程度,以确定与严重程度轨迹差异不同的聚类相关的生物标志物和共病条件。虽然这是这项生物标志物研究的一个新特征,但与严重程度峰值相关的残留混杂仍然是可能的。最后,疾病的阶段可能因人而异。虽然这种对中期的横断面观察能够识别炎症模式的主要差异,但具有更大样本量的其他方法可以识别随着时间的推移表型的变化,或使用潜在类分析等技术识别轨迹表型gydF4y2Ba35gydF4y2Ba,gydF4y2Ba36gydF4y2Ba.例如,所有接受皮质类固醇的参与者都在第1组。这可能是由于持续的突破性炎症,但未来的动态模型研究需要进一步探索这一点。尽管有局限性,这里提出的结果是假设生成,应在其他队列中进一步评估。gydF4y2Ba

这种方法是识别宿主生物标志物模式的早期探索性步骤,可用于个性化干预,并为covid - 19的预后、治疗和预防提供了新的见解,这些技术可以扩展到了解其他严重感染。使用从国际败血症队列研究中确定的分析物gydF4y2Ba6gydF4y2Ba,在异质COVID-19表现的患者中鉴定出3个具有不同表型关联的生物标志物集群。在未来的中介分析中,应考虑纳入包括IL-1RA、VEGF-A和RAGE在内的炎症生物标志物,以确定精确的生物标志物,指导COVID-19治疗。这些来自非covid -19严重感染研究的生物标志物的应用表明,病原体不可知的败血症生物标志物可以被识别为个性化的护理分类方法或免疫调节策略。对这些标记物和外部队列聚类算法的进一步验证可以为即时生物标记物检测的开发提供信息,以指导更个性化的COVID-19护理方法。gydF4y2Ba

数据可用性gydF4y2Ba

经合理要求,可向通讯作者提供完全去识别的数据。那些会损害隐私的识别数据不能公开分享。gydF4y2Ba

参考文献gydF4y2Ba

Buicu, a.l., Cernea, S., Benedek, I., Buicu, c.f. & Benedek, T.主要非传染性疾病患者的全身炎症和COVID-19死亡率:慢性冠状动脉综合征、糖尿病和肥胖症。gydF4y2Baj .中国。地中海。gydF4y2Bahttps://doi.org/10.3390/jcm10081545gydF4y2Ba(2021)。gydF4y2Ba

卡明斯。gydF4y2Baet al。gydF4y2Ba纽约市COVID-19危重成人的流行病学、临床病程和结局:一项前瞻性队列研究gydF4y2Ba《柳叶刀》gydF4y2Ba395gydF4y2Ba, 1763 - 1770。gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1016/s0140 - 6736 (20) 31189 - 2gydF4y2Ba(2020)。gydF4y2Ba

恢复合作小组。Tocilizumab用于COVID-19住院患者(恢复):一项随机、对照、开放标签的平台试验。gydF4y2Ba《柳叶刀》gydF4y2Ba397gydF4y2Ba, 1637 - 1645gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1016/s0140 - 6736 (21) 00676 - 0gydF4y2Ba(2021)。gydF4y2Ba

Datta, S. D., Talwar, A.和Lee, J. T.由SARS-CoV-2感染引起的疾病谱的拟议框架和时间表:急性感染以外的疾病和公共卫生影响。gydF4y2Ba《美国医学会杂志》gydF4y2Ba324gydF4y2Ba, 2251 - 2252。gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1001/jama.2020.22717gydF4y2Ba(2020)。gydF4y2Ba

Cevik, M., Kuppalli, K., Kindrachuk, J. & Peiris, M. SARS-CoV-2的病毒学、传播和发病机制。gydF4y2BaBMJgydF4y2Ba371gydF4y2Ba, m3862。gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1136/bmj.m3862gydF4y2Ba(2020)。gydF4y2Ba

Krishnan, S, Beckett, C, Espinosa, B. & Clark, D. V. Austere环境联盟增强败血症预后(ACESO)。gydF4y2Ba冲击gydF4y2Ba53gydF4y2Ba, 377 - 378。gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1097/shk.0000000000001450gydF4y2Ba(2020)。gydF4y2Ba

Cihakova D。gydF4y2Baet al。gydF4y2BaCOVID-19住院患者高价值实验室检测综述gydF4y2Ba未来的性。gydF4y2Bahttps://doi.org/10.2217/fvl-2020-0316gydF4y2Ba(2021)。gydF4y2Ba

莱恩,E。gydF4y2Baet al。gydF4y2Baβ -冠状病毒复合微球免疫分析法检测早期SARS-CoV-2血清转化和抗体交叉反应。gydF4y2Ba>平方。gydF4y2Bahttps://doi.org/10.21203/rs.3.rs-105768/v1gydF4y2Ba(2020)。gydF4y2Ba

理查德,s.a。gydF4y2Baet al。gydF4y2Ba美国军队医疗系统受益者的COVID-19结果包括多器官系统并发症和重大功能损害。gydF4y2Ba打开论坛感染。说。gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1093/ofid/ofab556gydF4y2Ba(2021)。gydF4y2Ba

Gustine, J. N. & Jones, D. COVID-19过度炎症的免疫病理学。gydF4y2Ba点。j .分册。gydF4y2Ba191gydF4y2Ba, 4-17。gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1016/j.ajpath.2020.08.009gydF4y2Ba(2021)。gydF4y2Ba

卢卡斯,C。gydF4y2Baet al。gydF4y2Ba纵向分析揭示了重症COVID-19的免疫失灵。gydF4y2Ba自然gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1038/s41586-020-2588-ygydF4y2Ba(2020)。gydF4y2Ba

Rozo, M。gydF4y2Baet al。gydF4y2Ba柬埔寨武武省败血症的观察性研究:引起严重感染的病原体的深入检查。gydF4y2Ba公共科学图书馆Negl。太。说。gydF4y2Ba14gydF4y2Ba, e0008381。gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1371/journal.pntd.0008381gydF4y2Ba(2020)。gydF4y2Ba

Brandsma, J。gydF4y2Baet al。gydF4y2Ba在gydF4y2Ba冲击gydF4y2Ba74 - 74(2020)。gydF4y2Ba

Leek, J. T., Johnson, W. E., Parker, H. S., Jaffe, A. E. & Storey, J. D.在高通量实验中去除批效应和其他不需要的变化的sva包。gydF4y2Ba生物信息学gydF4y2Ba28gydF4y2Ba, 882 - 883。gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1093/bioinformatics/bts034gydF4y2Ba(2012)。gydF4y2Ba

Epsi, N. J., Panja, S., Pine, S. R. & Mitrofanova, a. pathCHEMO,一个可推广的计算框架揭示了肺腺癌化疗耐药的分子途径。gydF4y2BaCommun。医学杂志。gydF4y2Ba2gydF4y2Ba, 334年。gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1038/s42003-019-0572-6gydF4y2Ba(2019)。gydF4y2Ba

Nicolau, M., Levine, a.j. & Carlsson, G.基于拓扑的数据分析确定了一个具有独特突变特征和极好的生存率的乳腺癌亚组。gydF4y2BaProc。国家的。学会科学。美国gydF4y2Ba108gydF4y2Ba, 7265 - 7270。gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1073/pnas.1102826108gydF4y2Ba(2011)。gydF4y2Ba

Singh, G. Mémoli, F. & Carlsson, G. E.用于高维数据集分析和三维物体识别的拓扑方法。gydF4y2BaPBG@ EurographicsgydF4y2Ba2gydF4y2Ba(2007)。gydF4y2Ba

Shoemark,。gydF4y2Baet al。gydF4y2Ba拓扑数据分析揭示了原发性纤毛运动障碍的基因型-表型关系。gydF4y2Ba欧元。和。J。gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1183/13993003.02359-2020gydF4y2Ba(2021)。gydF4y2Ba

布鲁诺,j·L。gydF4y2Baet al。gydF4y2Ba脆性X综合征幼儿临床不同神经表型的纵向鉴定。gydF4y2BaProc。国家的。学会科学。gydF4y2Ba114gydF4y2Ba, 10767 - 10772。gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1073/pnas.1620994114gydF4y2Ba(2017)。gydF4y2Ba

AyasdigydF4y2Ba,gydF4y2Bahttps://www.ayasdi.com/enterprise-ai/platform/gydF4y2Ba(2021)。gydF4y2Ba

林,P. Y。gydF4y2Baet al。gydF4y2Ba使用拓扑从复杂数据的形状中提取见解。gydF4y2Ba科学。代表。gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba, 1236年。gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1038/srep01236gydF4y2Ba(2013)。gydF4y2Ba

t。r。d。C队。gydF4y2BaR:统计计算的语言环境gydF4y2Ba(R统计计算基础,2020)。gydF4y2Ba

Cevik, M。gydF4y2Baet al。gydF4y2BaSARS-CoV-2、SARS-CoV和MERS-CoV病毒载量动态、病毒脱落持续时间和传染性:系统综述和荟萃分析gydF4y2Ba柳叶刀的微生物gydF4y2Ba2gydF4y2Ba, e13-e22。gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1016/s2666 - 5247 (20) 30172 - 5gydF4y2Ba(2021)。gydF4y2Ba

卡拉巴,a.h。gydF4y2Baet al。gydF4y2BaSARS-CoV-2和流感感染的细胞因子差异特征突出了病理生物学的关键差异。gydF4y2Ba中国。感染。说。gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1093/cid/ciab376gydF4y2Ba(2021)。gydF4y2Ba

范德梅德,c。gydF4y2Baet al。gydF4y2Ba在患有严重COVID-19的年轻男性中存在遗传变异。gydF4y2Ba《美国医学会杂志》gydF4y2Ba324gydF4y2Ba, 663 - 673。gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1001/jama.2020.13719gydF4y2Ba(2020)。gydF4y2Ba

浅野,T。gydF4y2Baet al。gydF4y2Ba在60岁以下危及生命的COVID-19男性患者中,约1%存在x连锁隐性TLR7缺陷。gydF4y2Ba科学。Immunol。gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1126/sciimmunol.abl4348gydF4y2Ba(2021)。gydF4y2Ba

高桥,T。gydF4y2Baet al。gydF4y2Ba免疫反应的性别差异是COVID-19疾病结果的基础。gydF4y2Ba自然gydF4y2Ba588gydF4y2Ba, 315 - 320。gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1038/s41586-020-2700-3gydF4y2Ba(2020)。gydF4y2Ba

格里菲思,M. J. D. &麦考利,D. F. RAGE:急性肺损伤的生物标志物。gydF4y2Ba胸腔gydF4y2Ba63gydF4y2Ba, 1034 - 1036。gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1136/thx.2008.101493gydF4y2Ba(2008)。gydF4y2Ba

Lim, A, Radujkovic, A, Weigand, M. A. & Merle, U.晚期糖基化终产物可溶性受体(sRAGE)作为COVID-19疾病严重程度的生物标志物和需要机械通气、ARDS和死亡率的指标。gydF4y2Ba安。重症监护gydF4y2Ba11gydF4y2Ba,50。gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1186/s13613-021-00836-2gydF4y2Ba(2021)。gydF4y2Ba

艾伯斯,m.s。gydF4y2Baet al。gydF4y2Ba基于免疫的生物标志物特征与COVID-19患者的死亡率相关。gydF4y2Ba江森自控的洞察力gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1172/jci.insight.144455gydF4y2Ba(2021)。gydF4y2Ba

雷斯曼,d。E。gydF4y2Baet al。gydF4y2Ba重症COVID-19的肺泡、内皮细胞和器官损伤标志物动态gydF4y2Ba点。j .和。暴击。保健医疗。gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1164/rccm.202106-1514OCgydF4y2Ba(2021)。gydF4y2Ba

布恰雷利,l.g.。gydF4y2Baet al。gydF4y2Ba晚期糖基化终产物受体:心肌缺血损伤的关键调节因子。gydF4y2Ba循环gydF4y2Ba113gydF4y2Ba, 1226 - 1234。gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1161/circulationaha.105.575993gydF4y2Ba(2006)。gydF4y2Ba

比,T。gydF4y2Baet al。gydF4y2BaRAGE在2型糖尿病小鼠模型中调节血管炎症和动脉粥样硬化。gydF4y2Ba动脉粥样硬化gydF4y2Ba185gydF4y2Ba, 70 - 77。gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2005.06.013gydF4y2Ba(2006)。gydF4y2Ba

Harja E。gydF4y2Baet al。gydF4y2Ba血管和炎症应激通过RAGE及其apoE中的配体介导动脉粥样硬化gydF4y2Ba−gydF4y2Ba/gydF4y2Ba−gydF4y2Ba老鼠。gydF4y2Baj .中国。Investig。gydF4y2Ba118gydF4y2Ba, 183 - 194。gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1172/jci32703gydF4y2Ba(2008)。gydF4y2Ba

王旭,杰喜,李玲,季霞,马佐宗,彭杰。新型冠状病毒肺炎患者的表型和亚表型:潜在类建模分析。gydF4y2Ba胸部gydF4y2Ba159gydF4y2Ba, 2191 - 2204。gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1016/j.chest.2021.01.057gydF4y2Ba(2021)。gydF4y2Ba

Sinha, P。gydF4y2Baet al。gydF4y2Ba潜在分类分析揭示了与covid -19相关的急性呼吸窘迫综合征亚群,这些亚群对皮质类固醇有不同的反应。gydF4y2Ba点。j .和。暴击。保健医疗。gydF4y2Ba204gydF4y2Ba, 1274 - 1285。gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1164/rccm.202105-1302OCgydF4y2Ba(2021)。gydF4y2Ba

确认gydF4y2Ba

作者还希望在补充信息文件中感谢所有为EPICC COVID-19研究做出贡献的人。gydF4y2Ba

EPICC COVID-19队列研究小组:我们感谢EPICC COVID-19队列研究小组成员为开展研究和确保有效的方案运行所作的许多贡献。该组的成员都密切参与了研究的设计、实施和/或监督,并符合本手稿的小组作者标准。gydF4y2Ba

免责声明gydF4y2Ba

本文内容仅由作者负责,并不一定反映亨利·m·杰克逊军事医学发展基金会、健康科学统一服务大学(USU)、美国国立卫生研究院或卫生与公众服务部、布鲁克陆军医疗中心、贝尔沃堡社区医院、马迪根陆军医疗中心、沃尔特·里德国家军事医疗中心、圣地亚哥海军医疗中心、朴茨茅斯海军医疗中心、海军医学研究中心、美国陆军医学部、美国陆军卫生局、国防卫生局、空军、海军或陆军各部门、美国国防部、美国政府或任何其他政府或机构。提及商品名称、商业产品或组织并不意味着得到美国政府的认可。这项工作的一些作者是军人或美国政府的雇员。这项工作是作为他们公务的一部分准备的。《美国法典》第17编x105规定:“本编的版权保护不适用于美国政府的任何作品。《美国法典》第17章x101将美国政府工作定义为由美国政府服役人员或雇员准备的工作,作为其官方职责的一部分。研究人员遵守了45 CFR 46中规定的人体受试者保护政策。这项研究已获得USU机构审查委员会的批准,符合所有适用的关于保护人体受试者的联邦法规。gydF4y2Ba

资金gydF4y2Ba

该项目由美国国立卫生研究院国家过敏和传染病研究所,根据机构间协议Y1-AI-5072,美国国防部国防卫生计划,根据奖励HU0001190002,以及美国国防部国防卫生机构,根据奖励HU00012020070和W911QY-20-9-0006资助。生物标志物检测试剂和分析支持由JPEO W911QY-20-9-0004 (2020 OTA)提供。gydF4y2Ba

作者信息gydF4y2Ba

作者及隶属关系gydF4y2Ba

财团gydF4y2Ba

贡献gydF4y2Ba

构思设计分析:PWB;撰写论文:p.w.b., J.B.;进行了分析:有机,特别行政区N.J.E, R.M,个终身制,P.W.B.;实验室分析:E.G.C, S.A.;收集数据:d.a.l., r.c.m., d.t.l., k.m., r.e.c., a.g., t.l., c.j.c., c.l., s.p., B.K.A.提供研究用品和实验室指导:J.S.D.;提供科学指导和可操作的家长研究:a.a.m., a.l.s., k.l.s., m.p.s., d.t., t.b., D.V.C.所有作者都审阅了手稿。gydF4y2Ba

相应的作者gydF4y2Ba

道德声明gydF4y2Ba

相互竞争的利益gydF4y2Ba

s.d.p.、m.p.s.、t.h.b和D.R.T.报告称,美国国防部机构——美国统一服务大学(USU)传染病临床研究项目(IDCRP)和亨利·杰克逊军事医学发展基金会(HJF)在一项合作研发协议下获得资助,由阿斯利康赞助进行一项无关的III期COVID-19单克隆抗体免疫预防试验。HJF支持USU IDCRP,由国防部化学、生物、放射和核防御联合项目执行办公室资助,以加强由阿斯利康赞助的一项无关的III期疫苗试验的进行。这两项试验都是美国政府COVID-19应对措施的一部分。两者都与本文介绍的工作无关。所有其他作者声明没有竞争利益。gydF4y2Ba

额外的信息gydF4y2Ba

出版商的注意gydF4y2Ba

施普林格自然对出版的地图和机构从属关系中的管辖权主张保持中立。gydF4y2Ba

权利和权限gydF4y2Ba

开放获取gydF4y2Ba本文遵循知识共享署名4.0国际许可协议,允许以任何媒介或格式使用、分享、改编、分发和复制,只要您对原作者和来源给予适当的署名,提供知识共享许可协议的链接,并注明是否有更改。本文中的图像或其他第三方材料包含在文章的创作共用许可协议中,除非在材料的信用额度中另有说明。如果材料未包含在文章的创作共用许可协议中,并且您的预期使用不被法定法规所允许或超出了允许的使用范围,您将需要直接获得版权所有者的许可。如欲查看本牌照的副本,请浏览gydF4y2Bahttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/gydF4y2Ba.gydF4y2Ba

关于本文gydF4y2Ba

引用本文gydF4y2Ba

布莱尔,p.w.,布兰兹玛,J.,切诺威斯,J.。gydF4y2Baet al。gydF4y2Ba在COVID-19中期,不同的血液炎症生物标志物集群将宿主表型分层。gydF4y2BaSci代表gydF4y2Ba12gydF4y2Ba, 22471(2022)。https://doi.org/10.1038/s41598-022-26965-7gydF4y2Ba

收到了gydF4y2Ba:gydF4y2Ba

接受gydF4y2Ba:gydF4y2Ba

发表gydF4y2Ba:gydF4y2Ba

DOIgydF4y2Ba:gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1038/s41598-022-26965-7gydF4y2Ba

评论gydF4y2Ba

通过提交评论,您同意遵守我们的gydF4y2Ba条款gydF4y2Ba而且gydF4y2Ba社区指导原则gydF4y2Ba.如果您发现一些滥用或不符合我们的条款或指导方针,请标记为不适当。gydF4y2Ba