摘要

美国的科学家在政治上比一般人更自由。这一事实引发了政治偏见的指控。为了更多地了解科学家的政治行为,我们分析了公开的联邦选举委员会数据。我们发现,向联邦候选人和政党捐款的科学家支持民主党的可能性远远大于支持共和党的可能性,近年来,只有不到10%的捐款流向共和党。同样的模式也适用于学术部门的雇员,以及受雇于能源部门的科学家。但情况并非总是如此:在2000年之前,民主党和共和党之间的政治捐款比例更为平均。我们认为,这些观察到的变化更容易用共和党对科学态度的变化来解释,而不是美国科学家的变化。我们认为,中间派和保守派科学家的更多公众参与有助于增加共和党人对科学的信任。

简介

美国学术界经常被指责有自由主义偏见,一些观察家指责该学院的左翼倾向破坏了人们对科学的信任(Duarte et al.,2015).科学家绝大多数是自由派的印象为保守派对科学发现的攻击提供了动力,并助长了保守派反机构的崛起,致力于挑战“自由主义偏见”的学术科学,主要面向外行人(曼恩和施莱弗,2020).

然而,以往研究学者政治意识形态的尝试都受到了严重的限制。许多旨在揭露教授左派主义的教师政治研究——由智库如美国企业研究所或保守派学术中心如莫卡特斯中心进行——显然是有偏见的,不成比例地聚焦于精英私立大学,或有选择性地瞄准诸如公认的反性别歧视的政治倾向的女性研究等学科。还有一些方法上有问题,依靠选民登记的粗糙二元度量来试图理解政治观点的复杂问题,或者从非常小的样本量得出结论(Tyson & Oreskes,2020).在方法论上稳健的研究中,包括来自广泛学科和机构类型的教师,有大的样本量,并提出标准措辞的问题,会发现一个比保守派话语中所称的更中间派的教授。2006年,社会学家尼尔·格罗斯(Neil Gross)和索伦·西蒙斯(Solon Simmons)对教员政治进行了一项最全面、方法论上最稳健的研究,发现温和派人数略多于自由派(格罗斯和西蒙斯,2014).这一发现并不支持学术界普遍存在的极端自由主义倾向——更不用说偏见了。尽管如此,有证据表明,大多数美国科学家支持民主党;2009年皮尤研究中心的一项调查发现,55%的科学家认为自己是民主党人,而只有6%的科学家认为自己是共和党人(32%的人认为自己是独立派)。2009).

在这篇论文中,我们试图通过研究美国科学家对政治竞选的贡献来更好地理解他们的政治观点,使用数据挖掘技术来研究公开的信息。联邦选举委员会(FEC)有一个公开的数据库,记录了从1979年至今个人向联邦候选人和政党的捐款,该数据库可以根据许多参数进行分类,包括专业就业。联邦选举委员会的数据覆盖了43年,使我们能够跟踪科学家在政治捐赠方面的纵向和短期变化。该数据集的另一个优点是包括在工业界和学术界工作的科学家。

近年来,联邦捐款总额大幅增加,其中许多是小额捐款,这主要是由在线捐款平台和社交媒体活动推动的。政治捐赠的增加为研究这一数据体系提供了新的动力,例如,这些数据曾被用于评估美国律师的政治意识形态(Bonica et al.,2015).捐款当然不等于信念——捐款的人是所有科学家中的一个子集,偏向于那些有动机捐款的人——但捐款是信念的一种衡量标准。我们用对政党的捐款作为比政党登记更清晰的衡量政治倾向的标准,因为许多美国人,包括许多科学家(根据皮尤的数据)是独立选民,人们可能不会在他们的观点可能演变的时候改变他们的登记,而且/或者在观点演变和登记变化之间可能存在滞后。我们使用捐款作为可量化的衡量标准,而不是演变的政治观点,后者可能很难或不可能量化。此外,美国各地的捐款数据是统一的,而选民登记名单必须向每个州索取,其中共享的信息因州而异。

方法

联邦选举委员会的捐款记录可从1979年起查阅(FEC.gov,2022).我们根据捐款金额来衡量,并考虑给共和党、民主党和所有第三方党派的捐款总和。对在联邦选举委员会数据库中被标记为“未知”政党的竞选活动和候选人的捐款被排除在外。不明捐献的比例较低,不会影响本研究的主要结果。不过,在某些情况下,它可能相当于向第三方捐款。从2002年起,每个联邦选举委员会的捐款记录都列出了捐赠者的雇主和职业。我们根据职业筛选FEC数据,计算学术科学家、行业科学家和工程师的政治捐款比例。

为了获取来自学术科学家的政治捐款,我们选择的捐赠者名单上的雇主名称中包含“学院”或“大学”,并选择职业中包含“教授”、“教员”、“科学家”或“讲师”等字眼的捐赠者。为了选择一个对比组,我们还选择了包含“管理员”一词的职业。我们提供的捐款数据来自所有学院和大学员工,以及一般教授。为了将教授圈子内的科学家隔离开来,我们将捐赠者的名字与Scopus的记录进行了匹配,Scopus是一个大型的学术摘要和引用数据库。我们分别考虑常春藤盟校和基督教学院和大学理事会成员的机构。

为了获取来自企业的捐款,我们关注了十家能源公司——埃克森美孚、雪佛龙、马拉松石油、菲利普斯66、瓦莱罗能源、能源转移、世界燃料服务、康菲石油、埃克斯隆公司和平原GP控股——它们在标准普尔500指数中排名很高,并雇佣了许多科学家和工程师。为了确定哪些能源部门的捐款来自高管,哪些来自工作中的科学家,我们根据列出的职业是否包含“主管”、“董事长”、“首席执行官”、“首席运营官”、“副总裁”、“高管”或“总裁”(以捕捉高管)进行筛选;或者是“工程师”、“地质学家”、“化学家”、“地球物理学家”、“科学家”、“教授”或“研究人员”(以捕捉科学家)。分析的管道可以在GitHub代码库(https://github.com/lue/political-donations-by-scientists).

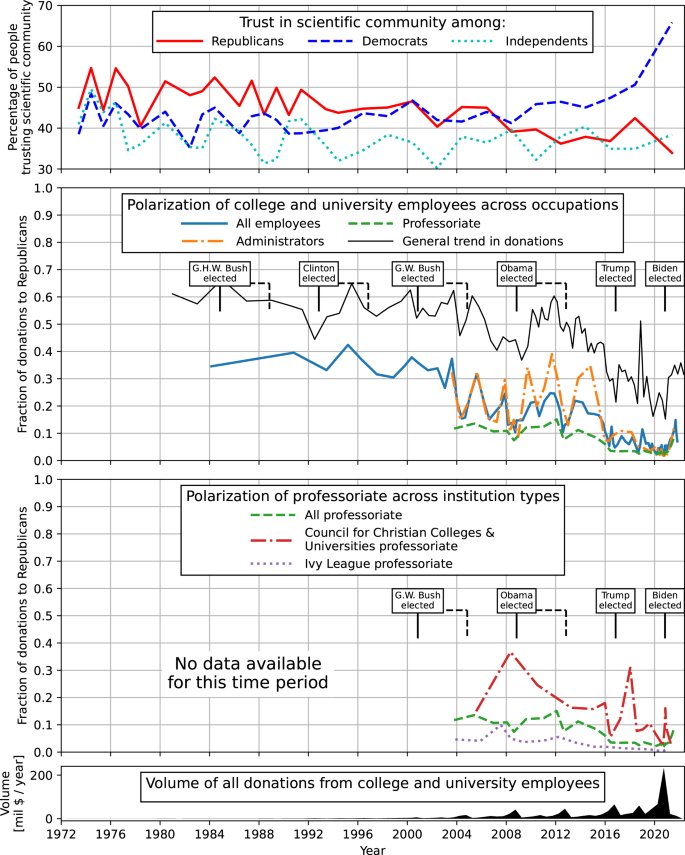

为了了解共和党和民主党对科学界的信任度是如何随着时间的推移而变化的,我们使用了综合社会调查(Smith,2015),该调查从1972年开始定期进行,最近一次调查是在2021年。为了确定个人的政治立场,我们使用以下问题的答案:“一般来说,你通常认为自己是共和党人、民主党人、无党派人士还是其他党派?”我们在分析记录中省略了那些认同另一方、不提供答案或认为自己独立的人。为了估计科学界的信任程度,我们使用对这个问题的回答:“我要说出这个国家的一些机构。至于管理这些机构的人,你是说你对他们非常有信心,只是有些信心,还是完全没有信心?科学共同体。”我们用回答“非常多”的那部分人来追踪共和党人和民主党人在一段时间内对科学界的看法。

我们采用Scopus数据库API (Elsevier,2022),根据教授的姓名检索他们的学科领域。这一操作使我们能够确定捐助者是否从事Scopus数据库中定义的物理、健康、社会或生命科学领域的工作。研究人员通常在各个领域都有微小的贡献;在这种情况下,我们按比例将他们的捐款分配到相应的地区。我们不使用Scopus数据库中有关联的捐赠者的地理信息,因为人们可能不住在他们工作的地方附近,而且许多学术工作者在机构之间流动。一些常用名称在Scopus数据库中出现多次;在这种情况下,我们取最上面的搜索结果。我们发现,自2002年以来,总共有大约10万名教授进行了1,000,000次独特捐赠。通过Scopus数据库的使用,我们能够识别其中的8万名教授。排除所有有多个条目的搜索结果会减少唯一标识教授的数量到28,000,但不会从质量上改变我们的结果。

我们从给定时间段内足够FEC数据可用的时刻开始绘制直线,以计算统计数据。因此,当1979年开始收集数据时,或当2002年额外的就业数据开始列入联邦选举委员会记录时,登记线并没有立即开始。

我们的方法有一定的局限性。首先,姓名和就业信息是自我报告的,因此可能不正确。其次,近年来,由于在线捐赠平台简化了捐赠过程,捐赠模式发生了巨大变化。因此,近年来的捐赠模式可能不能严格地与早期时期相比较。第三,捐赠的科学家可能比普通科学家在政治上更活跃。我们试图通过只考虑精心挑选的捐赠者群体,并严格查看捐赠给共和党人和民主党人的比例,来缓解这些缺点。

结果

学术界的科学家

对联邦选举委员会数据的分析证实,向政治候选人捐款的美国科学家更倾向于民主党候选人和组织,而不是共和党。事实上,它们的作用非常显著。然而,这是一个相对较新的现象。从1984年到2000年,所有大学和学院员工向共和党捐款的比例相当稳定,在40%左右。学术员工支持民主党,但只是轻微的支持。(2002年以前,科学家与其他学术人员的数据无法单独分析。)但是,从2000年到2021年,给共和党的捐款大幅下降,降至不到10%。1).从2016年开始,教授给共和党的捐款甚至少于大学员工的捐款总额,只有大约5%的教授捐款给了共和党人。常春藤盟校的教授给出的答案更少,仍然是2%左右。2019年,共和党获得的学术捐款处于最近的历史低点,而捐款总额大幅增加。因此,我们可以观察到,在过去3年里,学术科学家的捐款几乎全部流向了民主党候选人。

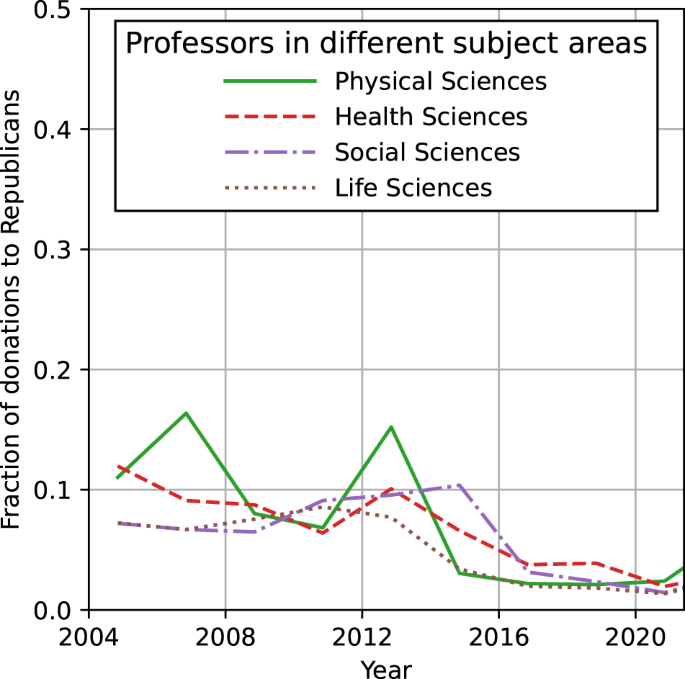

数据还揭示了其他惊人的趋势。包括科学家在内的教授给共和党人的捐款远远少于学术机构的其他雇员,比如行政人员。这表明,与他们雇佣的教授相比,管理他们的机构并制定许多政策决策的行政人员不那么自由主义(或者至少不那么疏远共和党人)。第二,宗派和非宗派机构对共和党捐款的减少趋势都是一样的。虽然常春藤盟校的研究人员给共和党人的捐款在总捐款中所占的比例一直低于高校的整体平均水平,但我们观察到,隶属于基督教学院和大学理事会(Council for Christian colleges and universities)的机构的科学家给共和党人的捐款出现了类似的减少趋势。第三,在不同学科中,对共和党的捐款比例有所下降。2(虽然我们注意到,物理科学领域的教授获得的共和党捐款比例略高于健康、社会和生命科学领域的教授,但要评估各科学学科之间的差异,需要改进匹配FEC和SCOPUS数据库的方法)。这些数据显示,在过去20年里,美国学术界的科学家与共和党越来越疏远,与他们的机构类型和学科无关。

工业界的科学家

略低于一半(2019年为43%)的美国博士科学家受雇于学术界;同样比例的人受雇于私营部门(约42%)(兰根,2019).因此,任何对“科学家”观点的分析,如果只着眼于学术,最多只能抓住故事的一半。

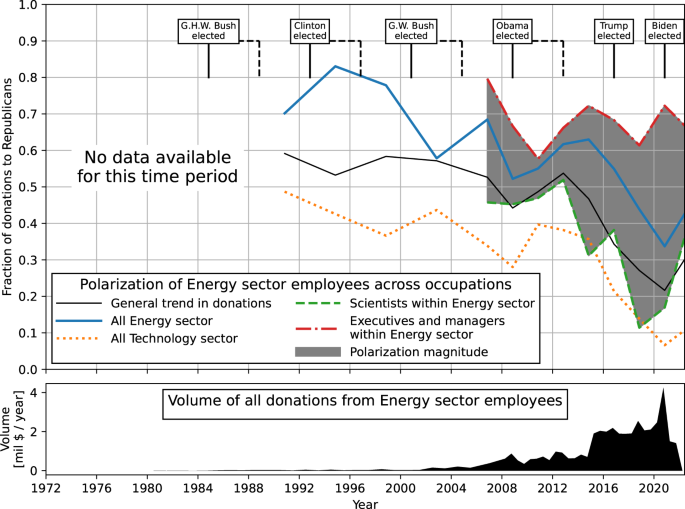

在这里,我们关注的是能源部门,这是一个历史上倾向保守的部门,雇用了大量的科学家。我们可能会认为这个领域的科学家比学术界的科学家更保守,因此更支持共和党。虽然能源领域的科学家比他们的学术界同事更支持共和党,但数据显示,能源领域的科学家和工程师对共和党的捐款也出现了类似的减少趋势。

在能源领域,共和党候选人的支持率从1990-2000年占总捐款的60%下降到2020年的30%。这种减少在能源领域的科学家中尤为明显。能源部门科学家对共和党人的捐款从2008-2012年的50%下降到2018-2020年的10%。值得注意的是,尽管2020年之后共和党获得的捐款比例有所增加,但在选举后的时期,捐款总额却非常低(图2)。3.).

在研究来自能源部门的政治捐款时,我们看到高管和管理层与科学家和工程师之间存在非常大的分歧,在2020年选举周期中,高管向共和党人捐款的频率是前者的5倍(图1)。3.).实际上,通过FEC的数据,我们可以追踪到一批与公司观点不同的专业科学家(Coll,2013).类似的分歧(在行政人员和教授之间)在学术界普遍存在,尽管程度要低得多。在工业界和学术界,在职科学家向共和党和共和党候选人捐款的可能性要比管理他们组织的人低得多。

向第三者捐款

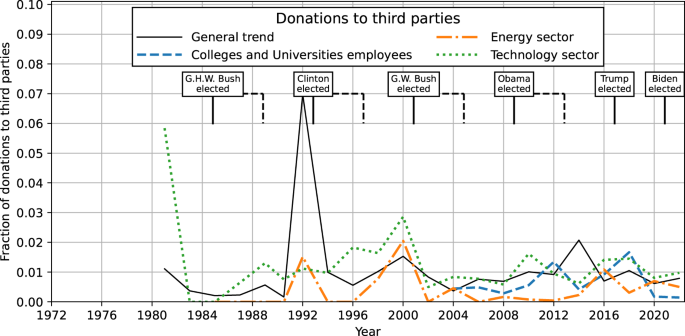

在可获得的数据期内,第三方竞选团队和候选人只收到了所有捐款的一小部分。考虑到有很大一部分科学家被认为是政治独立人士,这一事实本身可能是惊人的。在无花果。4的趋势线,显示于前次数字中所使用的不同职业类别。虽然由于捐赠数量较少,我们不可能观察到趋势中的任何细节,但可以肯定的是,第三方捐赠的任何趋势都没有显示出与近几十年来共和党支持率下降相比的重大变化。这个1%左右的稳定比例相当低,但与近年来共和党在教授中的支持率相当。1).

讨论

科学家的政治倾向和对科学的信任

政治捐款数据证实,向政党或候选人捐款的科学家会不成比例地向民主党捐款。然而,这并不是学术生活的特有特征:工业领域的科学家,包括历来保守的能源领域的科学家,也不成比例地向民主党捐款。

学术界和能源部门的科学家主要向民主党捐款的事实证实了普遍的印象和以前的调查数据,即科学家,特别是学术科学家,比一般美国人更自由。然而,这一发现并不能证明学术生活中存在有问题的“偏见”。首先,工业中也存在类似的模式,但我们很少听到工业中存在自由主义偏见的抱怨。第二,先前的研究表明政治倾向和教育水平之间有很强的相关性(盖革,2016).社会学家已经表明,高等教育对社会和政治观点具有自由化的作用,即使大学在年轻保守派的政治认同形成方面也发挥着重要作用(Gross,2013;宾德和伍德,2013;基德和宾德,2020).科学教育尤其与更大的政治自由主义有关(Ma-Kellams等,2014).因此,平均而言,我们会认为学术界和工业界的科学家,作为比大多数美国人受教育程度高得多的人,会比一般人开明得多;FEC数据与这一预期一致。教育是一个控制因素,这也解释了为什么学术界和产业界的科学家比他们的主管更自由,以及为什么产业界的两极分化程度更大:科学家几乎都拥有博士学位,大学管理人员可能拥有,也可能不拥有,而能源行业的企业高管很少拥有博士学位。然而,也有可能是学术管理人员和能源行业高管的等级地位影响了他们对权威的看法,进而影响了政治偏好。

教育水平无法解释近年来共和党支持率的急剧下降。我们认为,除了教育两极分化之外,还有其他几个因素有助于解释科学家不断演变的政治取向,以及他们最近远离共和党的动向,这些动向对公众对科学的信任具有重要影响。

首先是共和党对科学的明确背离。近年来,共和党作为一个整体,以及党内的杰出领袖,对科学事业及其许多发现,尤其是在广为人知的环境科学和公共卫生领域,表现出了一种敌对的态度。在气候变化问题上,这种情况已经持续了一段时间,许多共和党领导人对气候变化及其人为原因的科学共识表示怀疑,其中一些人还公开攻击迈克尔·曼(Michael Mann)等气候科学家。在过去的两年里,在SARS-CoV2病毒方面也是如此,许多共和党领导人对掩盖和接种疫苗有效性的科学发现提出了质疑,右翼机构和新闻媒体对安东尼·福奇博士进行了人身攻击。这样的攻击似乎疏远了许多来自共和党的科学家,包括那些在社会、财政或军事问题上持温和或保守观点的科学家(克里斯·穆尼,2007).

第二是共和党的“民粹主义”转向,尤其是2016年唐纳德·特朗普(Donald Trump)当选美国总统以来。保守派对科学的攻击不仅仅是抱怨技术官僚主义或过度监管。共和党民粹主义的一个策略是把科学家塑造成脱离现实的精英。保守派一直在推动将科学家描绘成政治激进分子,或左翼象牙塔里的狭隘居民,这削弱了科学在各种问题上的可信度,从驱动人为气候变化的机制到针对Covid-19的公共卫生指导。虽然我们的分析集中在美国政治生活的发展,但奥地利和挪威研究人员最近的研究也发现了右翼民粹主义和对科学的消极态度之间的联系(Huber et al.,2021;Krange等人,2021).

第三个因素与民主党内部的变化有关。研究人员发现,自上世纪70年代以来,民主党人对科学的信任有所增加。在同一时期,也许是为了回应共和党人对科学的攻击,民主党精英们经常把对科学和科学研究的支持纳入他们的政治信息中。一项研究认为,在对科学的信任方面,党派分歧的增加,有一半以上是由于民主党人对科学的信心增加(李,2021).

另一个假设是科学的基本规范(特别是共产主义和普遍主义)与保守的观点相冲突。共产主义指的是科学研究的结果应该是科学界的共同财产,而普遍主义指的是知识应该超越种族、阶级、国家或政治障碍。最近的一项研究为这一假设提供了经验证据,表明对这些价值观的认可与保守主义和自由主义观点呈负相关(Lewandowsky & Oberauer,2021).此外,政治心理学的大量文献发现,与保守派相比,自由派在对模糊的容忍度、综合复杂性和积极开放的思维(最后一个包括对新证据做出反应而改变自己想法的承诺)方面得分更高(Azevedo和Jost,2021;Jost,2017;Pennycook & Cheyne,2020;Price等,2015).因此,现代科学的某些基本准则,以及对科学探究至关重要的某些思维习惯,可能会与保守的态度产生矛盾。另一方面,这种冲突不能解释观测到的最近变化的特征。

综合社会调查(GSS)提供了额外的相关证据。GSS对“科学界的信心”的质疑可以追溯到20世纪70年代。从这些数据中,我们可以看到意识形态的重大转变和党派之争逆转自20世纪70年代以来,人们对科学的态度发生了显著的变化。1,顶部面板)。正如社会学家戈登·高查特(Gordon Gauchat)所观察到的,相对于自由派和温和派,保守派在一开始对科学界的信心是最高的,而在结束时则是最低的(高查特,2012).在20世纪80年代,共和党人比民主党人更有可能表示他们对科学界“非常”有信心。到2010年代,民主党人比共和党人更有可能表达出对科学界的极大信任;2021年,65%的民主党人表示对科学界非常有信心,但只有32%的共和党人这么说。

据我们所知,没有证据表明,在这段时间里,科学家的构成,就他们的教育水平而言,发生了变化。相比之下,许多研究追踪了自里根政府以来共和党如何发展出一种对科学更对立的态度(Oreskes & Conway,2011).我们的数据显示,两党对科学界态度的转变与科学家们对共和党的背弃大致重合。此外,正如我们在其他地方所见,保守派对“自由主义偏见”的抱怨可以追溯到20世纪50年代,远在联邦选举委员会数据揭示的科学家政治捐款的转变之前(Tyson & Oreskes,2020).因此,证据并不支持共和党选民(或其他保守派)不信任科学的结论,因为科学家是反共和党的。相反,它表明,科学家们已经远离共和党,因为共和党不信任或对抗科学,特别是在过去15-20年。

科学家们更支持民主党而不是共和党,这有关系吗?

科学家的政治取向是否有害于科学结果的有效性、公众对科学的信任、科学公共资助的前景,或者科学在决策中的认知度?声称科学家为了自由主义政治议程而扭曲研究的说法没有任何确凿的证据(Larregue,2018).例如,一项研究心理学研究(一个主要由自由主义学者主导的领域)中的政治倾向的研究发现,那些摘要被编码为自由主义的研究文章(即研究结论更符合自由主义世界观的文章)的研究结果,与那些摘要被编码为保守主义倾向的研究文章的研究结果一样,具有可复制性和统计上的可靠性(Reinero et al.,2020).

盖洛普(Gallup)和皮尤(Pew)的调查证实了GSS的发现,即民主党人对科学的信心高于共和党人,而共和党人对科学的信心在近几十年有所下降(Jones,2021;放克等人,2019).大多数美国人,包括温和派和自由派共和党人,认为科学家既不保守也不自由(Kennedy & Funk,2015).然而,越来越多的保守派共和党人认为科学家是自由主义者:2009年,28%的保守派共和党人认为科学家是自由主义者,2014年,这一数字上升到42% (Kennedy & Funk,2015).因此,感知认为科学家是反对党的坚定支持者很可能导致了共和党人对科学信任度的下降,尤其是在党派分化加剧的背景下。

共和党人对科学信任度的下降进一步是因为他们反对某些科学发现的政策影响(例如,人为因素导致的气候变化),尤其是要求政府加强监管或采用新的税收形式来解决这个问题。这种阻力也许可以解释为什么73%的民主党人认为科学家应该在政策辩论中发挥积极作用,而共和党人只有43%(肯尼迪和芬克,2019).

保守派与学术科学保持的距离也可能带来一定的政治优势。通过建立学术网络,特别是智囊团,在学术范围之外运作,保守的知识分子避免退回到经院哲学,并成功地将公共辩论推向了右翼(梅德韦茨,2014;格罗斯等人,2011).

科学家们能做什么?

如果我们研究中发现的趋势继续下去,越来越多的科学家聚集在远离共和党人的地方,可能会进一步削弱保守派选民眼中科学家作为政策顾问的合法性,并进一步降低保守派共和党人对科学的信任。这些趋势可能会让一些人认为,保守派呼吁在学术生活中增加意识形态的多样性,或许是对的。然而,这种解决方案(如果它可以被称为解决方案的话)忽略了共和党反科学立场的作用。

然而,可能有意义的是把注意力集中在那些观点更符合美国大众的科学家身上。这里审查的数据只涉及那些根据联邦选举委员会披露规则捐款的科学家。给政党提供资金的科学家可能对政治问题有强烈的感受,而且这些科学家也可能更有可能在有争议的问题上为公众对话做出贡献。如果是这样的话,它将强化科学家和其他学者一样都是极端自由主义者的普遍印象。

然而,正如上面所讨论的,现有的证据表明,大多数学者实际上在政治上是温和的,或者只是稍微偏左。可能有许多具有温和或保守政治信仰的科学家支持共和党候选人和共和党以外的事业,部分原因可能是他们对共和党在进化、气候或Covid-19方面的主流立场感到困扰。可以说,这些科学家中的许多人可能只是坐在公众辩论的场外。关于“可信信使效应”的研究表明,如果一条信息来自我们认为与自己价值观相同的人,我们都更有可能相信它(西格里斯特等人,2000;卡亨,2010).因此,我们认为这可能有助于公众对科学的理解,并可能提高共和党人对科学的信任,如果这项研究中没有捕捉到的科学家更多地参与公共对话和辩论,以创造价值多元主义的对话气氛(科隆,2021).例如,最近的一项研究发现,当共和党人观看由共和党发言人分享与保守派价值观产生共鸣的气候信息的专业视频时,他们对气候变化的存在、原因和危害的理解增加了(Goldberg等人,2021).因此,共和党科学家的更多参与可能有助于培养共和党人对科学的信任,并击退来自共和党精英的反科学信息。

数据可用性

本研究使用的所有数据均可在以下网站公开查阅:2022):https://www.fec.gov/data/browse-data/?tab=bulk-data.《综合社会调查》(Smith,2015):https://gss.norc.org/.SCOPUS API by Elsevier (Elsevier)2022):https://dev.elsevier.com/

参考文献

Azevedo F, Jost JT(2021)反科学态度的意识形态基础:威权主义、保守主义、宗教信仰、社会主导和系统正当化的影响。组间进程组间关系24(4):518-549

Binder AJ, Wood K(2013)变对:校园如何塑造年轻保守派。普林斯顿大学出版社

Bonica A, Chilton A, Sen M(2015)美国律师的政治意识形态。https://papers.ssrn.com/abstract=2652706

Coll S(2013)私人帝国:埃克森美孚和美国权力。企鹅

cologne V(2021年)信任、信心和专家信誉在减缓气候变化方面的作用。苏黎世联邦理工学院。https://doi.org/10.3929/ETHZ-B-000519836

Duarte JL, Crawford JT, Stern C, Haidt J, Jussim L, Tetlock PE(2015)政治多样性将促进社会心理科学1。行为学脑科学38:e130

爱思唯尔(2022年)2022年9月22日。https://dev.elsevier.com/

FEC.gov。(2022)联邦选举委员会:竞选财务数据。Fec.gov。2022.https://www.fec.gov/data/

Funk C, Hefferon M, Kennedy B, Johnson C(2019)美国人对科学专家观点的信任和不信任。皮尤研究中心科学与社会2019年8月2日报道。http://www.pewresearch.org/science/2019/08/02/trust-and-mistrust-in-americans-views-of-scientific-experts/

Gauchat G(2012)公共领域科学的政治化:1974 - 2010年美国公众信任研究。Am social Rev 77(2): 167-187

Geiger A(2016)受教育程度较高和较低的成年人之间更大的意识形态差距。美国皮尤研究中心政治与政策2016年4月26日。https://www.pewresearch.org/politics/2016/04/26/a-wider-ideological-gap-between-more-and-less-educated-adults/

Goldberg MH, Gustafson A, Rosenthal SA, Leiserowitz A(2021)通过定向广告改变共和党对气候变化的看法。Nat Clim Change 11(7): 573-577

Gross N(2013)为什么教授是自由派,为什么保守派关心?哈佛大学出版社

Gross N, Medvetz T, Russell R(2011)当代美国保守主义运动。社会科学37(1):325-354

Gross N, Simmons S(2014)美国高校教授的社会和政治观点。在:格罗斯N,西蒙斯S (eds)教授和他们的政治。约翰霍普金斯大学出版社,巴尔的摩,19-49页。https://muse.jhu.edu/book/31449

Huber RA, Greussing E, Eberl J-M(2021)从民粹主义到气候怀疑主义:制度信任的作用和对科学的态度。环境Polit 1-24。https://doi.org/10.1080/09644016.2021.1978200

琼斯·JM(2021)民主党和共和党对科学的信心分歧。盖洛普(Gallup)。2021年7月16日。https://news.gallup.com/poll/352397/democratic-republican-confidence-science-diverges.aspx

Jost JT(2017)意识形态不对称与政治心理学本质。心理科学38(2):167-208

Kahan D(2010)修复通信故障。自然463 (7279):296 - 297

Kennedy B, Funk C(2015)大多数美国人认为科学家没有意识形态倾向。皮尤研究中心。2015年11月9日http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/11/09/majority-of-americans-say-scientists-dont-have-an-ideological-slant/

Kennedy B, Funk C(2019)民主党和共和党在科学家在政策辩论中的作用和价值上存在分歧。皮尤研究中心。2019年8月9日。https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/08/09/democrats-and-republicans-role-scientists-policy-debates/

Kidder JL, Binder AJ(2020)大学校园中的特朗普主义。社会科学43(2):145-163。

Krange O, Kaltenborn BP, Hultman M(2021)“不要用事实混淆我”——右翼民粹主义如何影响人们对主张人为气候变化为现实的机构的信任。人文社会科学通讯8(1):1 - 9

Langin K(2019)美国私营部门雇用的博士人数首次接近学校。科学,3月。https://doi.org/10.1126/science.caredit.aax3138

Larregue J(2018)科学中客观性的保守派信徒和“自由偏见”的神话。Am social 49(2): 312-327

Lee JJ(2021)政党两极分化和对科学的信任:民主党人呢?同事7 (1):23780231211010100

Lewandowsky S, Oberauer K(2021)世界观驱动的科学排斥和科学规范。认知215 (10):104820

Ma-Kellams C, Ruiz AR, Lee J, Madu A(2014)并非所有教育都是平等的自由主义:科学教育对政治态度的影响。中国社会政治心理杂志2(1):143-163

Mann M, Schleifer C(2020)热爱科学,憎恨科学家:保守的身份保护了对科学的信仰,削弱了对科学家的信任。Soc Forc 99(1): 305-332

Medvetz T(2014)边缘性的优点。智库、保守知识分子和自由主义学院。在:格罗斯N,西蒙斯S (eds)教授和他们的政治。约翰霍普金斯大学出版社,291-308页。https://muse.jhu.edu/book/31449

穆尼C(2007)共和党对科学的战争。桦榭、英国

奥里斯克斯N,康威EM(2011)怀疑的商人:少数科学家如何掩盖从烟草烟雾到全球变暖等问题的真相。布卢姆斯伯里出版社,美国

Pennycook G, Cheyne JA(2020)关于信仰应该根据证据改变的信念:对阴谋论、道德、超自然、政治、宗教和科学信仰的影响。德基斯法官。https://pdfs.semanticscholar.org/ab91/09d615333eb0090c3299da9d152cd0c113c0.pdf

Price E, Ottati V, Wilson C, Kim S(2015)开放认知。心理学报41(11):1488-1504

Reinero DA, Wills JA, Brady WJ, Mende-Siedlecki P, Crawford JT, Van Bavel JJ(2020)心理学研究的政治倾向与科学可复制性有关吗?。心理科学展望15(6):1310-1328

Rosenberg S(2009)第四部分:科学家、政治和宗教。美国皮尤研究中心政治与政策。2009年7月9日。https://www.pewresearch.org/politics/2009/07/09/section-4-scientists-politics-and-religion/

Siegrist M, Cvetkovich G, Roth C(2000)显著价值相似度、社会信任与风险/收益感知。风险分析20(3):353-362

Smith TW(2015) 1972-2014年一般社会调查[机器可读数据文件]主要研究员:Smith TW;联合首席研究员:Marsden PV;首席……芝加哥大学的NORC。https://edge.sagepub.com/system/files/01_Frankfort_8e_Codebook%20A.pdf

泰森C,奥里斯克斯N(2020)美国大学,教授的政治,和“自由主义偏见”的叙事。“社会书信Rev Reply文集9(8):14-32

确认

Alexander A Kaurov感谢来自哈佛大学院长前途奖学金竞争基金的支持。Viktoria cologne感谢瑞士国家科学基金会博士后流动性奖学金(P500PS_202935)的支持。

作者信息

作者和隶属关系

贡献

概念化:AAK、VC、CT、NO;方法:雅乐;调查:雅乐;可视化:雅乐;监督:没有;写作-初稿:CT, VC;编审:AAK, NO。

相应的作者

道德声明

相互竞争的利益

作者声明没有竞争利益。

伦理批准

本文不包含任何作者进行的任何人类参与者的研究。

知情同意

本文不包含任何作者进行的任何人类参与者的研究。

额外的信息

出版商的注意施普林格自然对出版的地图和机构附属的管辖权要求保持中立。

权利与权限

开放获取本文遵循创作共用署名4.0国际许可协议(Creative Commons Attribution 4.0 International License),该协议允许在任何媒体或格式中使用、分享、改编、分发和复制,只要您给予原作者和来源适当的署名,提供创作共用许可协议的链接,并说明是否有更改。本文中的图片或其他第三方材料包含在文章的创作共用许可中,除非在材料的信用额度中另有说明。如果材料不包含在文章的创作共用许可中,并且您的预期用途不被法律法规允许或超出了允许的使用范围,您将需要直接从版权所有者那里获得许可。要查看此许可证的副本,请访问http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

关于本文

引用本文

考洛夫,A.A,科隆纳,V,泰森,C。et al。美国科学家的政治捐款趋势及其对科学信任的影响。人文社会科学公社9, 368(2022)。https://doi.org/10.1057/s41599-022-01382-3

收到了:

接受:

发表:

DOI:https://doi.org/10.1057/s41599-022-01382-3